新文科视域下高校外语学科课程思政融合建设思路及进路研究

作者: 牛培

摘 要:全面推进课程思政建设是落实立德树人根本任务的战略举措。新文科理念的提出给课程思政建设带来了新的发展思路。外语学科推进课程思政建设需要结合院校实际加强顶层布局,整合外语课程思政体系。思政模块元素可以涵盖个人道德和素养、专业职业素养、国家国际视野。同时,高校、学院和教师个人可以分别从资源供给、整体设计、课程设计层面科学推进课程思政建设工作。专业教师需要根据所授课程的特点,构建各具特色的课程思政教学体系。该文最后以省级混合式一流课程为例,提出新文科视域下“三阶六步+四式一体”的课程思政融合教学体系,以期从宏观、中观、微观三个层面为新时代外语学科课程思政建设提供些许参考。

关键词:新文科;外语学科;课程思政;融合建设;思政模块元素

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)S1-0030-07

Abstract: Ideological and Political Education (IAPE) is a strategic measure to realize the primary task of cultivating virtues and morality. The notion of new liberal arts has brought new momentum to IAPE. To promote IAPE in foreign language majors, it is necessary to strengthen top-level design and integrate IAPE modules and elements covering the personal morality, professional competence, patriotism and international insight. Meanwhile, colleges and universities, departments and teachers can push forward the development of IAPE from resource supply, the overall planning and teaching design. Especially for teachers, they can establish a specific teaching system integrating both courses and IAPE with the course characteristics. Finally, this paper explores and presents a systematic integration mode "Three stages with six steps and integration of four modes" based on teaching practice of a first-class blended courseat the provincial level. It is hoped this paper is of value for teachers in IAPE exploration.

Keywords: new liberal arts; foreign language disciplines; curriculum ideology and politics; integrated construction; ideological and political module element

基金项目:2020年湖北高校省级教学研究项目“新文科背景下应用型本科高校外语业课程思政融入模块及路径研究——以《高级英语》为例”(2020742)

作者简介:牛培(1981-),女,汉族,湖北鄂州人,硕士,副教授。研究方向为理论语言学及应用语言学,教学法。

立德树人是教育的根本任务。全面推进课程思政建设是落实立德树人根本任务的战略举措。2016年全国高校思想政治工作会议上习近平总书记提出,要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程……使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。2020年5月,教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》[1](简称《纲要》),从国家层面整体设计部署了课程思政建设的目标要求以及按学科分类建设的重点和方法。课程思政已经成为高等教育课程改革和建设的重要环节。

2017年,新工科、新医科、新农科和新文科建设首次被提出。2020年11月,教育部新文科工作组召开了新文科建设工作会议。会上,时任高等教育司司长吴岩[2]指出推进新文科建设要遵循守正创新、价值引领、分类推进三个基本原则。2021年,习近平总书记赴清华大学考察,继续推进“四新”建设。2022年8月,教育部部长怀进鹏强调要以“四新”建设引领人才培养范式变革,深化组织模式、理论研究、内容方式创新, 全面夯实人才培养基础。

一 新文科视域下课程思政和外语学科融合建设的优势

经过近几年的发展,课程思政不仅停留在政策和理论层次,已逐渐成为一种教育理念和教育实践。我国不少学者对于外语学科课程思政建设的问题进行了深度探索[3-8]。如黄国文等[9]指出外语学科的课程思政必须结合自身的专业特点,通过构建科学合理的课程思政教学体系把课程思政融入课堂教学的全过程。吴斐[10]指出外语课程思政的实施还存在一些问题和困难,如思政和专业结合不紧密,课程思政原则不清晰等。

客观来讲,外语学科具有先天的思政教育优势。外语师生需要直接面对国外语言习惯、意识形态、主流话语,语言背后的文化价值观很容易渗透在整个学习过程中[8,11]。因此,外语课堂更易于将外语与思政紧密融合,通过中外对比不但可以提高学生的国际视野,而且可以传播中国文化,让学生深刻认识到中国传统文化的丰富多样性,亲身体会到中国特色社会主义制度的优越性,从而深化内心的民族自豪感和自信心,培养家国情怀。

随着新文科理念的提出,我国外语学科课程思政建设迎来了新的发展机遇。首先,新文科的建设理念与课程思政有显性的统一性,新文科建设的根本要求是价值引领[12-13]。课程思政建设作为落实立德树人根本任务的关键环节,一直强调价值引领的目标,正如《纲要》指出“全面推进课程思政建设,就是要寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观”。课程思政正是新文科建设的目标和内容要求之一。

其次,新文科的建设目标与外语学科的人才培养目标不谋而合。外语学科作为人文学科的一部分,一直强调中西方语言文化社会的对比学习,注重跨文化的价值观、人生观、世界观的探讨,这与新文科所强调的立足传统文化,培养文化自信、文化自觉及全球视野的建设目标相吻合。教育部高等教育司司长吴岩[14]曾指出新文科建设的根本任务是培育有自信心、有自豪感、有自主性的中华文化传承者、中国声音传播者,这与外语专业培养具有国际化视野的跨文化交际优秀人才的培养目标高度契合。外语和外语人才一直是传播中国文化、中国智慧、中国声音的主要担当。

因此,外语课程思政既是高等教育发展的新要求,又是新文科发展的必然产物,新文科可以有效推动思政教育和外语学科融合建设工作的开展。

二 新文科视域下外语学科课程思政融合建设模块

外语学科课程思政建设必须充分服务于外语专业人才培养的需求,必须与外语专业人才培养目标进行深度融合。教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会颁布的《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准(外国语言文学类)》(2018版)[15]和发布的《普通高等学校本科外国语言文学类专业教学指南》(上、下册)(2020版)[16], 指出“把培养具有国际视野、中国情怀、创新精神的高素质外语专业人才和复合型外语人才作为高校外语类专业建设的出发点和落脚点”。

在新文科建设的新时代,习近平总书记指出,“要提高我国参与全球治理的能力”,而“参与全球治理需要一大批熟悉党和国家方针政策、了解我国国情、具有全球视野、熟练运用外语、通晓国际规则、精通国际谈判的专业人才”。主动服务国家战略发展需求是高等教育新文科建设的重要方向与责任[17],也是外语学科课程思政建设需要纳入的重要模块。

落实外语学科课程思政的重要一环是将课程中的思政元素充分挖掘出来,再经过系统科学的设计融入到外语课程的教学活动中。《纲要》指出要加强课程思政的顶层设计,深入挖掘课程思政元素;强调课程思政建设要以爱党、爱国、爱社会主义、爱人民、爱集体为主线,围绕政治认同、家国情怀、文化素养、宪法法治意识和道德修养等重点优化课程思政内容供给。

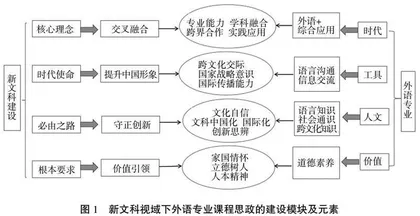

基于文献学习和以上讨论,新文科背景下外语学科的课程思政建设可以涵盖以下思政模块及元素。

如图1所示,新文科建设的核心理念之一是交叉融合[14]。新文科建设顺应了世界经济科技的变革和发展潮流,强调通过打破传统的学科壁垒,培养新时代所需的跨学科人才,这样才有利于解决社会主义发展新阶段、新时代所产生的新问题。新时代的人才既要学好本专业知识,更需要有跨界思维和理念,要有学科融合能力,以合作开放的心态迎接新时代的挑战。同时,新文科建设特别强调实践实训和融合创新。外语专业人才培养也要符合新时代国家建设和发展的新要求,培养一专多能的复合型外语人才,不断通过实践实训提高复合型外语人才的综合应用能力。

新文科建设的时代使命是提升中国的国家形象[14]。中国的经济地位日益增强,但是中国特色的学科体系、学术体系、话语体系在国际上来讲认可度仍然不高,传统的西方话语和学术体系一直处于主导地位。习近平指出在解决国内外问题时,需要“着力提出能够体现中国立场、中国智慧、中国价值的理念、主张、方案”。这就要求高等教育在人才培养的过程当中注重跨文化交际意识的培养,注重培养学生的中国哲学话语体系意识和国家战略意识,提高国际传播能力,学会用英语讲好中国故事。这一使命正好符合外语专业的跨文化交际和沟通的工具属性。在新的发展形势下,国际传播能力和国家战略意识的培养越来越受到外语教育者的重视。

新文科建设的必由之路是守正创新[14]。新文科之“新”不是要全盘否定传统文科和传统的人才培养目标,而是强调要结合新时代、新阶段对中国优秀传统文化进行创新性坚守和推广,强调结合现实的需求培养时代新人。习近平总书记指出“如何加快建设社会主义文化强国、增强文化软实力、提高我国在国际上的话语权,迫切需要哲学社会科学更好发挥作用。[18]”做好新文科的中国化,提高中国的文华软实力,同时推进新文科和文化的国际化创新发展,这是新文科建设的重要内容。外语专业作为人文学科[19],既注重文学,跨文化[20]、历史、经济和思想文明的学习,也注重在课堂活动中加强中国文化的深度理解,培养学生的文化自信和文化自觉及思辨[21]、创新能力,这与新文科的文化建设之路不谋而合。

新文科建设的根本要求是价值引领[14]。人文科学可以通过研究人的价值观、道德修养、人文美学等精神层面丰富社会生活,提高人的社会责任感和爱国情操,中国的新文科建设一直强调文科精神食粮的属性和人本价值。立德树人是新文科和课程思政建设的共同目标。家国情怀既是新文科建设的根本[22],也是中国高等教育人才培养的重要思政元素。在新科技革命和经济发展越快的时候,越要发挥好文科的人本精神和灵魂支撑作用,以及回归生命的价值和生活本真探索的作用。外语专业的课堂通过融入社会主义核心价值观,通过“真善美”的主题和“三观”的探讨,实现了外语专业的价值属性和新文科建设的价值引领要求。

综上,新文科背景下外语专业课程思政建设可以从个人道德和素养、专业职业素养、国家国际视野入手(表1)。个人模块强调个人道德和修养,社会主义核心价值观和人本精神;专业职业层面包含跨学科知识、一专多能的复合型语言人才、高阶思维及新文科特别强调的立足中国、发展中国、走向国际的建设要求,外语专业人才首先要了解中国的国情和政策,才能成为服务中国的国际化人才;国家层面首先强调家国情怀,这是我国高校人才培养的核心目标,在社会主义发展的新时代、新阶段,国家和国际的发展日新月异,各种机遇与挑战并存,爱国爱家,深刻理解社会主义核心价值观是每一位新时代的大学生应当具备的家国观念,是应对毕业以后纷繁的社会环境应当始终坚守的“内核”和“本心”。