融入学科竞赛元素的“三融合”CDIO创新人才培养改革与实践

作者: 刘新玉 王东云 高有堂

摘 要:在中国制造业从低端模仿逐步升级迈向创新创造的时代背景下,培养下一代工程技术人才来应对越来越多的跨专业、跨学科问题已迫在眉睫。以新工科教育理念为指导、以学科竞赛为抓手、以创新人才培养为目标,针对学科竞赛如何融入新工科创新人才培养、新时代背景下如何培养新工科创新人才及新工科实践教学体系如何提升系统性等问题,构建以学科竞赛为抓手的人才培养新途径、创新“三融合”的CDIO工程教育新理念、建立“三层次六阶段”的螺旋式实践教学新模式,以期能为培养新工科创新人才提供参考和借鉴。

关键词:新工科;学科竞赛;CDIO工程教育;创新人才培养;实践教学

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)S1-0139-05

Abstract: In the era of China's manufacturing industry upgrading from low-end imitation to innovation and creation, it is urgent to train the next generation of engineering and technical talents to cope with more and more interdisciplinary and interdisciplinary problems. The study is guided by the concept of emerging engineering education. We take discipline competition as the focus, and innovative talent training as the goal. The aim is to integrate discipline competition into the training of innovative talents in emerging engineering education, train innovative talents in emerging engineering education under the new era background, and improve the systematicness of the practical teaching system of emerging engineering education. We have constructed a new way of discipline competition to focus on talent training, innovated the new concept of "three integration" CDIO engineering education, and a new spiral practical teaching mode of "three levels and six stages" has been established, which has played an exemplary role in training innovative talents in new engineering disciplines.

Keywords: emerging engineering education; discipline competition; CDIO engineering education; innovative talent training; practical teaching

基金项目:河南省高等教育教学改革研究与实践项目“以学科竞赛为抓手推进创新型人才培养的改革与实践——以全国大学生电子设计竞赛为例”(2019SJGLX025)、“基于EIP-CDIO工程教育的电子信息硕士新工程师人才培养改革与实践”(2021SJGLX251Y);河南省本科高校研究性教学改革研究与实践项目“机器人课程‘五位一体’研究性教学模式的探索与实践”(2022SYJXLX109);河南省研究生教育改革与质量提升工程项目“控制工程实践”(YJS2022AL142)

第一作者简介:刘新玉(1987-),男,汉族,河南驻马店人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为自动化。

*通信作者:王东云(1964-),男,汉族,湖南津市人,博士,教授,副校长。研究方向为自动化。

新工科创新人才培养是主动应对新一轮科技革命和产业变革的有力抓手,事关我国创新驱动发展战略大局。大力培育支撑中国制造、中国创造的创新人才队伍迫在眉睫。当前,我国正处在建设创新型国家的关键历史时期,培养大批具有创新精神的优秀人才,造就有利于人才辈出的良好环境,充分发挥科技人才的积极性、主动性、创造性,是建设创新型国家的战略举措。高等学校承担着人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等任务,而其根本任务还在于人才培养,特别是创新人才培养,对于深入实施人才强国和创新驱动战略,加快经济文化强国建设具有重要意义。

利用学科竞赛推进新工科创新人才培养研究由来已久。但是学科竞赛目前的研究大多聚焦在竞赛活动类别、区域覆盖影响力、层次级别的科学排序,以及竞赛活动本身的改善与评价上[1-3],缺乏学科竞赛知识元素提炼、人才能力素质培养与课程模块的内涵联系。尽管也有越来越多的学者着重研究如何通过学科竞赛更好地促进创新人才的培养及其途径,如庞留勇等[4]、王晓勇等[5]、张占东等[6]从通过修订创新人才培养方案、竞赛保障制度的制定、建设学科竞赛指导队伍等多种途径为学科竞赛搭建平台,促使学科竞赛成为高校创新人才培养的一条有效途径。但是如何进一步将竞赛涉及知识元素、能力培养、课程模块改革等融入人才培养方案和全过程育人还需深入探讨。

以新工科教育理念为指导、以学科竞赛为抓手、以创新人才培养为目标,在新工科创新人才培养中紧扣时代脉搏,解决学科竞赛如何融入新工科创新人才培养、新时代背景下如何培养新工科创新人才以及新工科实践教学体系如何提升系统性等问题。通过对46项学科竞赛主要涉及的知识能力元素列表进行梳理分析,构建了以学科竞赛为抓手的人才培养途径,创新了“三融合”的CDIO工程教育理念,建立了“三层次六阶段”的螺旋式实践教学模式,实施了融入学科竞赛元素的“三融合”CDIO创新人才培养教育教学改革,为培养新工科创新人才起到了示范作用。

一 新工科创新人才培养存在问题

大学生学科竞赛是检验学生运用所学知识,解决复杂工程问题能力的教学环节,也是提升学生协作精神与创新能力的很好的平台,因此受到了不同层次、不同类别院校的高度重视,在新工科创新人才培养中起到了重要作用。但是学科竞赛如何融入新工科创新人才培养、新时代背景下如何培养新工科创新人才、新工科实践教学体系如何提升系统性等问题的存在使学科竞赛难以融入到新工科创新人才培养中。

(一) 学科竞赛如何融入新工科创新人才培养的问题

随着大学生学科竞赛项目的增加,部分学科竞赛“表演化”趋势日渐呈现,不能凸显一个“教”字,不利于创新人才的培养,达不到“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”的目的,因此建立有效完善的学科竞赛质量评价体系和科学合理的奖励机制成为高校管理的迫切需求。

(二) 新时代背景下如何培养新工科创新人才的问题

工程项目的成功,不仅靠技术先进和管理卓越,还要依赖于对人性的理解,对美好的追求,艺术、美学也不可或缺[7]。同时还需要考虑跨文化融合、价值观、环境等因素。如何培养新一代新工科创新人才,应对跨专业、跨学科人才培养是新时代工程教育亟待解决的问题。

(三) 新工科实践教学体系如何提升系统性的问题

在新工科创新人才培养中,工程实践能力与创新能力的培养缺乏层次性、递进性与系统性。同时,现有的实践教学环节和内容与当前的科技、经济社会发展存在着脱节问题,不能很好地体现适应性。这些问题不利于学生工程意识、工程素养的培养,导致大学生工程实践能力不足,创新能力较弱。

二 新工科创新人才培养体系构建

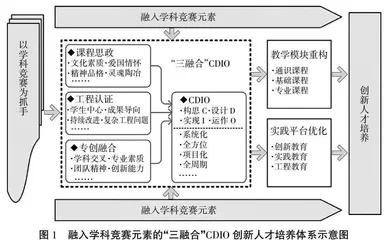

针对新工科创新人才培养问题,定位国家创新人才需求战略找需求、梳理高校教育教学改革问题找痛点、理清创新人才培养理念模式找方法、开展高校学科竞赛水平评价找抓手和构建“三层次六阶段”实践教学找关键,构建了以学科竞赛为抓手的人才培养新途径,创新了“三融合”CDIO的工程教育新理念,建立了“三层次六阶段”螺旋式实践教学新模式,以期能够为培养新时代新工科创新人才提供参考和借鉴。图1为融入学科竞赛元素的“三融合”CDIO创新人才培养体系示意图。

(一) 将学科竞赛元素融入教育教学,解决学科竞赛如何融入新工科创新人才培养的问题

新工科创新人才是适应并满足未来新兴产业和新经济需要的,具有更强实践能力、创新能力、国际竞争力的高素质、复合型人才[8];学科竞赛是锻炼人智力的、超出课本范畴的大学生创新实践能力提升的实践平台[9]。学科竞赛拥有较强的实践锻炼能力,将会为新工科创新人才培养提供有力抓手,因此将学科竞赛元素融入教育教学将能有效解决学科竞赛如何融入新工科创新人才培养的问题。

实施“政府主办,学生主体,教师主导,社会参与”的高校学科竞赛“十六字”方针,重构学科竞赛的评价指标体系,采用质量评价层次分析数学模型,运用聚类分析方法划分了学科竞赛等级,制定了科学合理的学科竞赛奖励办法[4]。通过对高校学科竞赛的评估与排名,推动高校实施高水平的学科竞赛,将学科竞赛的元素融入人才培养模式、教学方法、教学内容等的教育教学改革之中,让学科竞赛在创新人才培养中起到促进作用。图2为学科竞赛元素融入教学流程图。

通过梳理学科竞赛“拓宽视野、分析问题、独立思考、社会责任、激发兴趣、沟通协调、设计开发、创新创业、研判分析、创新规划、团队合作、前沿探索”12项元素,构建能力构成矩阵列表,得到竞赛元素对能力提升的贡献度和知识覆盖面,融入通识教学、基础教学、专业教学模块和实践教育、创新教育、工程教育平台,实现了课程体系重组重构[10],构建出“梳理竞赛元素→构建能力矩阵→贡献度的计算→重构教学模块→优化实践平台→提升创新能力”以学科竞赛为抓手的人才培养新途径。

(二) 将“三融合”CDIO新理念融入工程教育,解决新时代背景下如何培养新工科创新人才的问题

CDIO工程教育模式是将构思(Conceive)、设计(Design)、实现(Implement)和运作(Operate)融入到了工程创新人才培养中,以产品研发到产品运行的生命周期为载体,培养学生的“做中学”主动实践能力[11]。当将CDIO工程教育模式引入到国内时,为了弥补CDIO理念在职业化和职业道德方面教育的欠缺,汕头大学提出将EIP,即道德(Ethics)、诚信(Integrity)、职业化(Professionalism)和CDIO相结合的EIP-CDIO培养新模式,在CDIO培养模式改革中,同时强调职业道德的重要性[7]。

在CDIO工程教育模式与地方性应用型本科的融合实践中,尤其是与新工科、工程教育专业认证、课程思政及一流课程、一流专业建设等一系列新思想、新理念、新举措的碰撞中,逐渐形成“系统化教学、全方位培养、持续性改进”的“三融合”CDIO新理念。相比于CDIO理念,“三融合”CDIO新理念将课程思政、工程认证、专创融合融入传统的CDIO工程教育之中,以培养学生创新思维、创新实践能力、工程人文素养。图3为“三融合”CDIO工程教育示意图。