大学生课外创新实践能力培养体系构建的思考

作者: 彭春丽 周建林

摘 要:加强大学生课外创新实践能力培养已成为当前高校教学改革的重点和热点,但各校在实施过程中还存在缺乏系统设计、课内教学与课外创新实践脱节、学生受益面不足、积极性不高等问题,为构建大学生课外创新实践能力培养体系,重庆大学进行了多年的探索与实践,通过构建实践教学体系、完善创新人才培养模式、搭建课外创新实践平台等一系列措施大力推进学生创新实践能力培养,取得了良好成效,可为其他高校创新人才培养提供参考。

关键词:课外;创新实践;人才培养;体系

中图分类号:G646 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)01-0031-04

Abstract: Strengthening the cultivation of College Students' Extracurricular innovation and practice ability has become the focus and hot spot of the current university teaching reform. However, there are still some problems in the implementation process, such as the lack of systematic design, the disconnection between in class teaching and extracurricular innovation practice, the lack of students' benefit and the low enthusiasm. In order to construct the training system of college students' extracurricular innovation and practice ability, Chongqing University has carried out exploration and practice for many years. Through a series of measures, such as building practice teaching system, improving the training mode of innovative talents and building extracurricular innovation practice platform, we have vigorously promoted the cultivation of students' innovative and practical ability, and achieved good results, which can provide reference for other colleges and universities to cultivate innovative talents.

Keywords: outside class; innovative practice; personnel training; system

培养高素质创新人才是当前高等教育人才培养的重要目标,大学生创新实践能力已经成为衡量一所学校教学质量、办学水平的标志。因此构建符合人才培养目标的课内外创新实践教学体系,充分发挥各种创新实践活动在学生能力培养中的作用,进一步扩大学生受益面,已成为高等学校实践教学中的重要工作内容。

高校是创新人才培养的主要阵地,在国家推进“双一流”建设与教育领域综合改革的大背景下,高等教育事业面临前所未有的机遇和挑战,创新人才的培养,离不开完善的创新人才培养模式,对于大学生创新精神与实践能力的培养要有系统的规划,其中大学生课外创新能力培养体系的构建不仅是课堂教学的补充,更能激发大学生的创新意识,实现个性化教学,提高大学生发现问题、分析问题、解决问题等综合创新能力。因此,如何构建适应高校自身发展需要的大学生课外创新实践能力培养体系,成为当前我国高等教育改革的重要课题。

一、课外创新实践教育存在的问题

为加强学生创新实践能力培养,各个高校通过搭建课外创新实践平台,设立如国创、市创、校级多种专项创新实践项目,组织学生参加各种学科竞赛等方式,鼓励学生积极参与课外创新实践活动,但从目前的整体实施效果来看,还存在着以下几个方面的问题。

(一)缺乏系统设计

在“大众创业、万众创新”成为国家实施创新驱动发展战略重要载体的今天,创新创业教育显得尤为重要,但随着高等教育综合改革的来临,以及新时代教育理念的诞生,传统课外创新实践教育模式的不足也逐步显现出来,普遍缺乏课外创新教育系统性和整体性的顶层设计[1],并未将其纳入到人才培养战略的高度,缺乏人才培养定位中创新精神和实践能力形成机制的科学规划。

(二)课内教学与课外创新实践脱节

虽然很多高校在实践教学体系构建过程中,将课外创新实践作为本科学生创新能力培养的重要组成部分,但由于实践教学体系涉及内容宽泛,并没有实现课内实践教学与课外实践教学有机结合,两个体系之间还存在着重复或分割,没有完全发挥课外科技实践活动在学生创新能力培养中的作用。而且在实践过程中,依然是以教师为中心、以知识传授为中心,缺乏从学生主体的角度构建利于学生独立思考、自由探索、勇于创新的良好环境[2];教师在授课时很少有意识引导和培养学生的创新思维,在一定程度上导致课外创新实践活动在人才培养中发挥的作用还不够充分,培养效益有待提高。同时由于目前还缺少相对完善的机制,课外创新实践活动的训练内容、建设成果未能充分向第一课堂转换,对第一课堂教育教学改革的促进和推动还存在不足。

(三)学生受益面不足,参与积极性不高

在传统精英化教育思想的指导和影响下,课外创新实践教育一直是少数成绩优异学生的专属区。一些影响力较大的全国性科技竞赛,竞赛获奖作品的科技学术含量逐年升级,变成了学校之间创新实力和教师科研成果的比拼,大学生日益从主导者变为被动参与者[3];而大部分一、二年级学生很少接触专业基础和专业课程,主动创新意识较薄弱,知识储备不足,还没有形成主动思考和自我创新能力培养的意识,缺乏参与课外科技活动的兴趣,部分学生尽管在教师指导下能够参与一些创新项目或科研实验(实际上很多选题都是教师已设定好,学生只是选择参与),要实现学生自主选题或自主研究就显得能力不足,这样势必难以真正培养出具有独立思考、自主创新的优秀人才[4]。

(四)激励机制有待完善

课外创新实践成果的激励机制不够完善,大多数高校目前没有相应的创新管理机构,未能充分实现课外创新成果向课内教学资源转化;一些高校未将教师指导创新创业活动纳入教师整体工作量中,在职称评审中其工作也不纳入考核范围,导致指导教师积极性不高,尤其使一部分高水平的教师不愿意指导学生的创新实践活动;未将课外创新实践能力培养与第一课堂形成有机整体,未打通学生课外创新实践与第一课堂的学分通道,导致学生学业负担,影响学生参与积极性。

二、课外创新实践能力培养体系定位

重庆大学作为综合性研究型大学,一直重视大学生创新实践能力培养,近年来,在国家“双一流”建设方针指引下,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,大力推进“能力为重、通识教育、学研融合、学科交叉、学制贯通、国际视野”的高水平有特色人才培养体系建设,以培养适应和驾驭未来的创新型人才为目标,按照“推进素质教育、提高人才培养质量、创新人才培养机制、完善条件和政策保障”全面深化创新创业教育改革。根据学校实际情况,充分调动学生学习主动性、积极性和创造性,激发学生的创新思维和创新意识,全过程自主参与课外创新实践项目,使学生掌握分析问题、解决问题的方法,培养学生从事科学研究和创造发明的素质,提高其创新实践的能力,在学校内营造创新学习的良好氛围;使课外创新实践成为课堂教学的有益补充,促进学校探索并建立以问题和课题为核心的教学模式,倡导以本科学生为主体的创新性实验教学改革,提升办学水平,实现“培养适应和引领未来的高素质创新型人才”培养目标。

三、课外创新实践能力培养体系的探索

学校高度重视创新创业教育,把深化创新创业教育改革、提升学生创新实践能力培养质量纳入长远发展规划和行动纲领中,不断探索大学生创新实践能力培养体系。

(一)完善“三位一体”本科人才培养体系

学校按照“拓宽专业口径、夯实理论基础、精简课内学时、优化课程体系、加强实践教学、突出创新教育”的思路,统筹教育教学环节,以理论教学为基础,实践训练为载体,第二课堂为拓展,不断完善“三位一体”的本科人才培养体系(见图1)。该体系重视实践教学的载体地位,强化学生实践能力的培养;重视第二课堂的教学拓展地位,全面提高大学生的综合素质。该体系为注重学生个性的发展与培养、探索个性化创新人才培养模式、营造有利于创新人才成长的教育教学环境、建立多规格的人才培养模式建立了一定的基础。

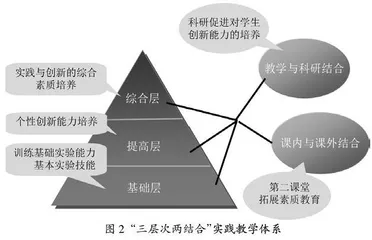

(二)构建“三层次两结合”实践教学体系

根据各专业特色,经过多年实践,学校构建并完善了集基础实验训练、实践能力培养和创新能力拓展为一体的“三层次两结合”的实践教学体系(图2)。并围绕这一实践教学体系的建设,组织开展实验室建设、实验教学改革,着力于培养学生的创新精神和实践能力。“三层次两结合”实践教学体系包括以下内容:

1. 三层次

第一层次:基础层,着力于对学生基础实验实践能力和基本技能的培养,教学环节包括公共基础、专业基础类实验课程和技能训练课程等。

第二层次:提高层,着力于对学生综合实践和创新基础能力的系统培养,教学环节包括专业综合实验课程、实验类公共选修课程、课程设计、生产实习和社会实践等。

第三层次:综合层,着力于对学生综合实践能力和创新能力的综合培养,教学环节包括创新实验课程、毕业实习和毕业设计等。

2. 两结合

结合一:教学与科研结合,发挥研究型大学在人才、设备和技术方面的资源优势,促进对学生创新能力的培养,教学环节包括毕业设计(论文)与教师科研课题结合;构建大学生创新训练体系;组织学生参加各类科技创新活动等。

结合二:课内与课外结合,充分利用第二课堂,将对学生的培养延伸至课外,促进对学生创新能力的培养,包括开展多种专项创新实践活动、各级各类学科竞赛、支持学生建立各类科技创作社团等。

(三)完善“多元参与、引育并举”的创新创业教育体系

坚持实践创新,把创新创业教育融入人才培养过程,学校不断完善创新创业教育体系。修订人才培养方案,设置包含交叉课程、创新实践环节、第二课堂等内容的“个性化模块”,明确至少修习2个创新创业实践学分的要求。构建“教育-竞赛-培训-孵化”本研协同的创新创业教育体系。开设创新创业课程,构建国家、市、校、学院四级创新创业训练项目体系,建设涵盖“教育-竞赛-培训-孵化”于一体的指导服务机制,通过一、二课堂结合,以创新创业实践为基础进一步提升创新创业能力,形成了融价值塑造、能力提升和知识传授为一体、本研协同的多元参与、引育并举的立体化创新创业教育体系。

(四)搭建课外创新实践平台

学校高度重视学生第二课堂建设,将科技创新、校园文化、社会实践等作为拓展学生综合素质、促进学生全面发展的重要途径。学校建有高水平实验实践教学基地(现有国家级实验教学示范中心8个、虚拟仿真实验教学中心3个、市级实验教学示范中心8个),为学生创新实践能力培养提供了良好支撑。学校面向全体本科学生开放校级“大学生创新实践中心”,通过创新实践班、创新团队培养学生;大力培育支持学生社团的建设和发展,鼓励学生积极开展丰富活跃的课外实践活动。通过第一课堂全面培养学生创新创业意识和基本能力,通过第二课堂实施个性化培养。