创业理论与实践课程思政改革实践与探索

作者: 陈烈 刘巧玲

摘 要:创业理论与实践作为面向全体本科生的通识性创新创业类必修课,为学生创业精神、创新创业能力的培养提供了良好的辅助与支撑。文章将课程思政有效地植入创业理论与实践课程中,根据创新创业课程特点和教学内容,对思政元素进行精准把握,与创新创业课程内容有机融合,深挖思政教学元素、开发授课模块,构建思想政治模块课程体系,采用“体验式”的教学模式,将教、学、做、训、赛融为一体,实现知识传授与价值引领同频共振,从而达到创新创业课程与思想政治课程同向同行、协同育人的目的。

关键词:创新创业;课程思政;思政元素;模块建设;体验式

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)01-0042-04

Abstract: Entrepreneurship theory and practice, as a required course of general innovation and entrepreneurship for all undergraduates, provides good assistance and support for the cultivation of students' entrepreneurship and innovation and entrepreneurship ability. This paper integrates course education effectively into the course entrepreneurship theory and practice. According to the characteristics and teaching content of innovation and entrepreneurship course, this study accurately grasps ideological and political elements and organically integrates them with the content of innovation and entrepreneurship course. At the same time, this study also digs teaching elements, development teaching modules, curriculum system construction of ideological and political module, adopts the "experiential" teaching mode, to teach, learn, do, training, competition, realize the knowledge teaching and value guidance, so as to achieve the purpose of cooperative education with innovation entrepreneurship and ideological and political course.

Keywords: innovation and entrepreneurship; course education; ideological and political elements; module construction; experiential

一、创新创业课程与课程思政相互融合的可行性

教育部党组2017年底发布《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》(教党〔2017〕62号),其中明确提出:大力推动课程思政,促进思政教育和知识教育的巧妙结合,对课程设置进行调整和优化,对专业教材进行修订,对教学设计进行改进并对教学管理进行强化,在思政教育和知识教育融合过程中,将思政教育要素梳理清楚,将专业课程的思政教育功效充分发挥出来,融入课堂教学的各个环节,实现思想政治教育与知识体系教育的有机统一[1]。课程思政是一种将“立德树人”作为教育根本任务的综合教育理念,在构建全员化、全程化教育模式的过程中,实现通识课程、专业课程等各类课程与思想政治理论课有机融合,形成协同效应[1-2]。

党的十九大报告提出“创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑”[3]。培养创新创业人才为创新驱动奠定了坚实的根基。创新创业教育的主要目的是培养大学生的创业精神,激发他们的创新创业活力,鼓励他们开拓创业理想、投身创业实践,为民族复兴的实现,中国梦的达成,储备强大的动力[3]。创新创业教育与思想政治教育两者具有一致性,它们的核心和落脚点都是育人,都是培养社会主义优秀人才的重要教育形式和途径[3]。创新创业教育与思想政治教育,不仅在人才培养目标上同向同行,而且在世界观上也同根同源,在方法论上也异曲同工,因此,二者具备融合的可能性和必然性,共同支撑育人目标的顺利达成[3]。

二、创业理论与实践课程思政改革的总体思路

作为全校性通识类创新创业必修课,创业理论与实践课程其理论性、政策性、科学性和实践性都非常强[4]。课程坚持理论讲授与实践探索相结合,坚持知识传授与价值引领相结合,以培养学生“敢闯会创”,在亲身参与中增强创新精神、创造意识和创业能力为目标,构建“知识目标”“能力目标”“素质目标”三位一体的课程思政育人体系[4]。

从创新创业课程的内容及特征出发,对课程内的思想政治元素进行深挖,将思想政治元素与创新创业课程的融合点精准的找寻出来,对思政课程内容进行科学的设计,以育人为目标,对模块化的课程体系进行构建,实现创业课程和思想政治教育的有机融合、渗透[4-5]。课程改革的思路是以“传授创新创业知识、培养创新创业精神、提升创新创业能力”构建三层递进式教学为目标,采用集教、学、做、训、赛于一体的“体验式”教学模式,提升学生的人文情怀,激发创新思维,增强核心素养,促使学生树立正确的理想信念和价值观念,培养全面发展的高素质创新创业生力军[4]。

三、创业理论与实践课程思政改革的设计原则

(一)落实课程思政,做好协同育人

课程思政的目的在于对通识课程、专业课程的思想政治教育资源进行深入挖掘、充实,促进各类课程与思想政治教育的有机融合[6]。创业理论与实践课程通过课程教学实现传授双创知识、培养双创意识和提升双创能力的目标,同时,也起到了思想政治教育的育人作用。在学生对课程学习活动进行参与的过程中,主要对以下精神进行重点培养:勇于实践、敢于创新的时代精神;敢于担当、甘于奉献的企业家精神;坚持到底、敢于冒险的拼搏精神;善于交往、乐于合作的团结协作精神;积极进取、主动作为的主人翁精神。在课程“育人”目标的指引下,对学生良好的道德品质进行培养和塑造[5]。

(二)紧扣专业,加强“专创融合”

创业理论与实践课程开设在大二,学生对所学专业、行业已有一定的了解,有利于“专创融合”。为引导学生能够主动学习,利用专业知识创新创业,应紧扣学生专业进行课程教学设计。一是对创业案例库进行创建,从本专业学长学姐们的创业故事中选择案例素材,在这些创业故事的熏陶和刺激下,将学生的创新兴趣激发出来,让他们明白,创业就在身边,本专业可选的创业项目有哪些[5]。二是课程实行项目化教学方法。要求学生基于所学专业产生创业项目,在调研、实践创业项目过程中,引发同学们主动思考发现问题,带着项目中存在的专业问题去学习专业知识。为项目顺利运行,学生会变被动学习为主动学习,在教师的指导下,这些项目能够慢慢培育起来[5]。

(三)践行“教学做合一”,加强互动实践

创业理论与实践课程旨在改变学生思维方式,引导学生主动行动,所以,课程以项目为中心、以学生为主体,注重师生互动和项目实践,教师以引导为主,互动和实践教学环节在整个课程教学中占比超过60%。在教学过程中,融合多项实践活动,例如头脑风暴、角色扮演、分组讨论、项目调研、项目路演等,打造“有趣、有料、有效”的创业课程。

四、创业理论与实践课程思政改革的设计与实践

(一)课程整体设计

1. 分析需求

课程设计的关键点在于,对学生需求进行了解,对其知识储备、学习能力及需求进行精准把握和科学分析[7]。立足于创业潜能及意向、教育需求等视角,深入调研学生创新创业教育精准需求,并进行全面把握。经调研发现,学生创业意愿较高,他们认为所学的专业与创新创业联系紧密,希望创新创业课程能够与所学专业相结合,激发学生的创新思维。此外,也发现存在核心价值观偏差问题,例如:缺乏科学的理想信念、强烈的团队意识和极强的社会责任感等;学生没有统观全局并做出长远的、前瞻性的考虑,创业课程被其当作一种创业培训,并不认为创业课程能够影响到其“三观”[7]。由此可见,学生对创新创业有基本认识,但认知不够准确、全面,尚未形成正确的价值判断。

2. 设计思路

在充分了解学生需求的基础上,课程从学生参与课程活动后的“自发情感”发展线和教师的教学组织引导线两条逻辑线出发,采用课堂内外、校园内外、线上线下相结合的方式,在对创新创业知识进行讲授的基础上,对学生的创新创业能力进行培养和锻炼,引导学生树立起崇高的理想信念,培养敢于创业、勇于创业的精神,增强回馈社会的责任感和主人翁意识,将个人的创新创业梦融入伟大的中国梦,为祖国、为人民的不懈奋斗中实现人生价值,从而实现“内化于心,外化于行”的思政育人目标。

(二)思政元素挖掘与模块构建

1. 课程蕴含的思政元素

(1)家国情怀

家国情怀是个人对国家和人民所表现出来的深深的爱。家国情怀培养旨在让学生知晓中国发展历程,了解国家最新的创新创业政策,了解当今世界的现状及发展趋势,积极关心国家的未来发展,积极参与创新创业实践,致力于为祖国需要而奋斗,造福人民[6]。

(2)创新精神

创新精神指的是,在既有知识、技能和方法基础上,将全新方法及观点提出来的思维能力,还有创造、发明的能力,决心和智慧[6]。创新精神的培养,有利于培养学生勇于打破传统习俗和传统观念的束缚,提出与众不同的思想,不怕失败与挫折。

(3)团队意识

团队意识指的是,组织成员认同并满意于自己所在的组织,对组织利益及目标非常关心,工作期间对自身职责能够做到积极履行并有承担的意愿和习惯,能和其他成员良好合作、一同奋进。树立团队意识既有助于大学生良好人格的塑造,团结协助和社交能力的培养,也有助于其合作创新能力的培养,并极大的促进了其个人发展[6]。

(4)法治意识

法治意识指的是,人们在内心深处认同并积极主动的遵从法律。树立并强化学生的法治意识,既能够引导其将法律意识树立起来,对其强烈的社会责任感和极高的法治素养进行培养,为创业管理提供便利,同时也有利于其社会适应能力的培养,让其具备极强的社会适应能力,在社会中更好的生活和立足[6]。

(5)人文精神

人文精神指的是人的自我关怀,通常表现在:尊重人的尊严、维护人的命运与价值以及对全人类的关切。其对人类历史上流传下来的精神文化现象给予重点关注,对理想化的全面发展人格予以了肯定并进行大力追求[6]。培养人文精神能够让大学生对社会难点及痛点给予足够的关注和关心,将其创造思维及创新创业意识激发出来,对其内在驱动力进行深挖,对其创业人格进行塑造,就此将担当感和责任感极强的“创业者”培育出来。

2. 课程模块构建

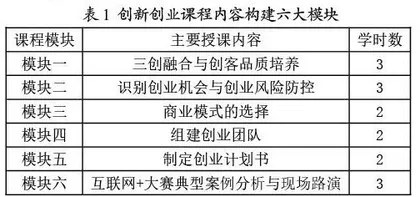

充分考虑实际授课内容,创业理论与实践课程将思政元素与授课内容进行有机融合,深入分析课程蕴含的思政元素与内容融合路径,将创业理论与实践课程内容构建成六大模块(表1),具体如下:

模块一:三创融合与创客品质培养——家国情怀

介绍国内外创新创业发展形势,解读国家最新创业扶持政策,帮助学生了解当前国际、国内经济形势、行业发展情况等,深刻感受国家对当代大学生的关注与关爱,从而激发学生的爱国之情、强国之志,从而更好担负起为党育人、为国育才的历史新使命。