论高校教师教学投入与教学中心地位

作者: 张立华

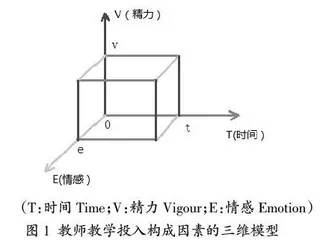

摘 要:教师是落实教学中心地位的最后一环也是最关键一环,文章分析了影响教师教学投入外在和内在因素;论述了教师教学时间投入、精力投入和情感投入三要素的辩证关系,并提出了三维立体模型,还论述了三要素与维护教学中心地位的关系;提出了增加教师的教学投入保障教学中心地位的措施建议,尤其提出了保障教学中心地位统筹教学与科研投入关系的数学模型,即(5+X)+(3+Y)>8。望对青年教师快速成长为一名合格的高校教师有所启迪和帮助。

关键词:教学投入;教学中心地位;三维立体模型

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)01-0075-04

Abstract: Teachers are the last and most crucial link in the implementation of teaching center status. In this paper, the external and internal factors that affect the teachers' teaching input were analyzed. And the dialectical relationship among the three elements of teachers' teaching time input, energy input and emotional input were discussed. The relationship between the three elements and the maintenance of the status of teaching center was also discussed, and a three-dimensional model was proposed. Some measures and suggestions to increase teachers' teaching investment and ensure the position of teaching center were put forward. Especially, the mathematical model to guarantee the position of teaching center, coordinate with the teaching and research input, that is, (5+X)+(3+Y)>8. It is hoped that this paper can enlighten and help young teachers to become qualified teachers in Colleges and universities.

Keywords: teaching input; teaching center status; three-dimensional model

我国高等教育毛入学率由1998年的8.9%上升到2019年的45.7%,实现了由精英教育到普及大众化教育的转变,为适龄青年提供了更多享受高等教育的机会,高等教育的规模数量快速扩张,内涵发展却没有跟上,带来了教育质量下滑的问题,也引起了各界的高度关注。2018年6月21日,在成都召开的新时代全国高等学校本科教育工作会议上,时任教育部部长陈宝生指出,本科教育在高等教育中是具有战略地位的教育,提出了“三个不合格”和“四个回归”理念,应将本科教育放在人才培养的核心地位、教育教学的基础地位、新时代教育发展的前沿地位。当前,高等教育已经进入质量全面提升的新时代,在教学中心地位严重偏离的局面下,高素质的人才培养目标是难以实现的,要求教师回归本分,就是要引导教师加大在教学上的投入,把教学作为中心工作。

一、影响教学中心地位的因素分析

随着高等教育的大众化及知识经济时代的来临,高校职能重心有不断向科研与社会服务转移的趋势,教师的角色不仅仅是教学,还有科研和服务社会。吴枝兵等对地方高校教师的教学投入情况做了调查,发现有四成教师在备课精力投入上不够[1]。冯爱秋等调查结论显示越是承担项目的高职称教师在本科教学上的精力投入越少[2]。不得不承认当前教学中心地位受到了一定冲击。

要保证教学的中心地位,显然影响因素是多方面的,也分为不同层面。国家及地方政府层面,主要是教育政策的制定和资源配置,政策和资源配置具有宏观的导向作用。学校层面,包括领导重视程度及相关教育政策的细化与落实,以及教育资源在教学工作方面的投入等。但不管是国家教育政策还是学校相关制度最终都要通过教师的教学环节来落实,因此教师是落实教学中心地位的最关键一环,也就是常说的最后一公里。评价教师是否把教学作为中心关键看教师在教学工作上投入多少,即教师的教学投入,所以本文着重讨论教师教学投入及其与教学中心地位的关系。

(一)影响教师教学投入的内在因素

1. 教师职业信念与职业道德

不同教师具有不同的职业信念,教师对其职业的定位通常有二类:一类是作为谋生的职业或手段,另一类是作为终身追求的事业。前者是以找到工资待遇稳定、工作环境舒适为目标,没有长远的人生职业规划。显然,持有这种态度的教师其对教学时间、精力和情感的投入就会不足。

“医者仁心、师者良心”,教师如果拥有良好职业道德,对待教学工作的责任感就会增强,自然会自觉遵守有关教学的规章制度,还会不断提高个人的职业素养。通常,有良好职业道德的教师具有强烈的事业心,拥有正能量,也就愿意全身心投入到教学工作中。如果高校教师忘记了自己教书育人的本职工作,而把相当多的时间和精力投入到其他方面,就会影响到正常的教学投入。受市场经济发展的影响,不可否认部分大学教师会受到一味追求物质或拜金的影响,使大学教师敬业精神不强。他们缺少积极向上的教学热情,教学投入的行为意向减弱,使得教学投入不足[3]。

2. 职业倦怠与承压能力

职业倦怠是一种普遍现象,教师这一行也不例外,伴随着教学工作年限的延长,尤其是面对变化较慢的教学环境和教学内容易造成心理的厌倦。即所谓的职业倦怠,他们会感到目前自己拥有的知识和能力有限,无法胜任日新月异的教学内容与技术,也不能适应随着知识的更新而不断变化的教学要求,会产生挫败感,会从生理和心理两方面共同影响教师教学的态度,导致教学投入程度不足。

教师会面对工作、家庭和社会等多方面的压力,如果教师的抗压能力不强,压力带来的紧张不安和焦虑情绪会导致日常的教学事务不能及时处理,让教师更易疲倦。麦可思调查显示,两个年龄段的高校教师压力较大:一个阶段在31~35岁,这一阶段的教师受到家庭和事业双层的压力;另一个阶段在41~50岁,这一阶段主要受到职称职务晋升的压力[3]。生活方面的压力因人而异,通常有购房安家、子女抚养教育、老人赡养等问题。如果管理者不能及时关注、疏导教师的心理压力,教师承受的压力会反映在心理状态和身体状况上,也会减少其教学投入的意向。

3. 教学情感体验与反馈激励

教师的工作对象是学生,教学过程伴随着情感的交流,师生间的交流顺畅,会给双方带来愉悦的情感体验,尤其是教师的教学付出、教学效果如果得到学生的认可与正面回应,教师的成就感、获得感会得到提升,自然会激励教师增加教学投入,正所谓“教学相长”;反之,如果不能得到学生的肯定与认可,会产生挫败感,久而久之也会心生倦怠。作为高校教师,其所秉持的教学理念、所采用的教学方式及所积累的教学经验等直接影响教学水平,从而影响教学质量。教学理念决定着教学方式,OBE理念强调学生为中心,注重学生的学习收获,教学方式上灵活多样,有利于提升教学效果从而获得好的教学质量,学生的评价与反馈自然是正面的、肯定的。传统理念是教师为中心,教学方式上注重知识传授,课堂教学以教师讲授为主,不注重学生的感受与教学效果,教师自我效能感降低,从而教学投入意向降低。

(二)影响教师教学投入的外在因素

1. 科研与教学投入上的竞争

教学与科研一直以来都是矛盾体。因科研对于大学教师而言,无疑是名利双收、最为有效和快捷的晋升渠道。在这种科研功利化的驱使下,教学资源的分配就会偏离教学的本位,致使教学工作和人才培养在一些高校成了“副中心”。一些原本热爱教育事业的教师也迫于职称晋升与岗位聘任的压力,无奈地将工作重心从教学转向科研。这导致高校教师大部分的时间和精力花在项目申报、实施以及论文撰写发表上,在教学上的投入受到挤压,教学质量难以保证,存在部分教师教学工作敷衍了事,如不认真备课,照本宣科,唱独角戏,不管理课堂秩序等现象,课程考核能简则简[4]。但科研与教学不是纯对立关系,作为教师要统筹安排在教学与科研上的投入。

2. 教学质量监控管理不到位

保证教师教学投入,还在于教师教学行为要达到科学化和规范化,这要求高校建立科学的质量监控体系,对教师教学过程加强监督与管理。若高校的质量监控体系不健全,对教师教学过程的监控不到位,极易造成教师教学的不规范性和随意性,影响教师教学上的精力投入。很多高校教师为非师范类毕业,未接受过专业教育以及岗前培训就承担起了教学任务,再加上部分教师思想上不能严格要求自己,不能高标准遵守教学管理的规章制度,更容易导致教师教学的不规范性,从而会使教学投入不足。

3. 社会对教师的期望值过高

人们常把高校比作“象牙塔”,把高校看作是人才培养的基地,先进文化诞生的摇篮,高校教师是科技和文化的引领者,因此社会对高校教师寄予了极大的希望。期望值越高,与理想的差距就越大,不满意程度就越高,也更易对赋予期望者造成心理上的伤害。这种来自心理的伤害,影响教师教学工作,使其对教学工作的投入意向减少。由于社会对大学老师给予了多方面的期望,使得教师承担教师角色的同时还要承担更多的社会角色,受到更大的社会压力。过度的社会期望造成教师无法忠实地扮演本职角色,越干越累,成就感降低,从而影响其教学投入的积极性,导致教学投入不足。

二、教学投入要素与教学中心地位的关系

(一)教学投入的要素

有关教学投入的组成要素,中国人民大学的刘振天教授于2013年提出了“时间、精力和情感三大要素”观点[5]。简单讲就是“用时、用心、用情”,一般来说,教师的教学投入决定其教学质量。

1. 时间投入,即用时。教师的教学时间投入是最基本最直接的投入,时间投入的多少可以基本反映教师对教学的重视程度。又可表现为显性时间和隐性时间,显性时间为课程表中安排的应上课程及其课时量,或一学年实际所上课程的总课时量;隐性时间,包括教师为顺利完成教学工作所作的各种前期准备及后期补偿工作所有的时间,如备课、答疑、作业批改、指导学生第二课堂等。隐性时间难以计算,作为教学工作的特殊性,往往隐性时间还要多于显性时间。这也正是高校教师工作的高度复杂性和专业性,其工作会从学校延伸到家庭,从课内延伸到课外[5]。

2. 精力投入,即用心。教师的时间投入仅是一种面上的投入,只能在形式上表明教师对教学工作的投入和重视程度,还不足以说明所投入时间的质量和效果,而用以说明时间投入效率、效果和质量的,就是精力投入,即用心程度。对精力投入的评价要比时间投入评价复杂,时间投入是相对直观的可以计量,精力投入是间接的无法计量,需要借助其他形式和载体呈现,如教学设计的新颖性、艺术性,教学内容的前沿性与适应度,教学组织的有效性,教学方法的创新性[5]等。

3. 情感投入,即用情。主要表明教师对教学的态度和感情,可以用一系列情绪性语言和行为表达。如是热爱还是讨厌、喜欢还是反感、认真还是应付、接近还是拒斥等。在热爱或讨厌等两极情绪情感状态之间还有过渡性、中间性的情感。情感投入的评价比精力投入评价还要复杂,因其存在更大的间接性和内隐性。可分为基本情感投入和高级情感投入。所谓基本情感投入,如能否对教学有正确的认知和深厚的情感;愿意把教学作为主业进而把更多时间、精力用于教学的态度;愿意多了解、亲近学生、帮助学生、关心关爱学生的主动性等,这些还是比较外在的形态。高级的情感投入,包括能否把教学当成自己生命生活的一部分;是否把教学作为实现人生价值的途径;是否把教学作为生命和情感的寄托,并全身心奉献给教育事业[5]。把教育教学当成事业而不仅仅是职业。这些更具内隐性。