医学院校卫生法学课程思政教学改革探索

作者: 梁婷 马爱萍

摘 要:在“课程门门有思政,教师人人讲育人”的全面课程思政理念指导下,卫生法学课程被赋予了新的时代使命。卫生法学课程具有思政融入点多、课程覆盖面大的优势,但同时也存在一定的困境。文章从融合“两个课堂”优势,增强课程趣味性、充分运用混合教学模式,提高教学灵活性、深入发掘思政元素,提高课程思政融合度、多途径探索,提升教师课程思政的意识和能力四方面探索教学改革路径,促进培养“崇德+明法+精医”的高素质复合型人才目标的有效实现。

关键词:卫生法学;课程思政;教学改革

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)02-0173-04

Abstract: Under the guidance of the ideological and political concept of "Courses are ideological and political, teachers are educating people", the course of Health Law is given a new mission of the era. The course of Health Law has the advantage of integrating more ideological and political ideas and covering more courses, but at the same time, it also has some difficulties. This paper explores the path of teaching reform from four aspects: integrating the advantages of theoretical study and practice, enhancing the interest of curriculum, making full use of the mixed teaching mode, improving the flexibility of teaching, deeply exploring the ideological and political elements, improving the degree of integration of ideological and political curriculum, exploring multiple ways, and enhancing teachers' awareness and ability of ideological and political curriculum, to promote the effective realization of the goal of cultivating high quality compound talents of advocating virtue, knowing the law and being proficient in medicine.

Keywords: the course of Health Law; the ideological and political education in all courses; teaching reform

大学教育阶段是大学生价值观形成的重要时期,通过课堂对大学生进行思想政治教育是实现“立德树人”教育目标的重要途径。在“课程门门有思政,教师人人讲育人”的全面课程思政理念要求下,卫生法学作为除通识类课程之外在医学院校开设的为数不多的人文类课程,负有为国家培养“德法医兼修”的复合型人才的重要任务。

一、卫生法学课程思政的基本要求

课程思政是将各类课程与思想政治教育相融合,实现立德树人、育人育才目标的综合教育理念。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应[1]。2020年6月,教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知,要求法学类专业课程,“要帮助学生了解相关专业和行业领域的国家战略、法律法规和相关政策,引导学生深入社会实践、关注现实问题,培育学生经世济民、诚信服务、德法兼修的职业素养”。

卫生法除了具备专业课程、法学课程的属性之外,它具有与“卫生”相关的特有属性,综合以上指示和要求,作者认为推进和落实医学院校卫生法学课程思政建设的主要内容表现在三个方面:一是培育和践行学生建立社会主义核心价值观。二是帮助学生掌握卫生相关法律法规和政策,做法治中国的建设者、捍卫者。三是帮助学生建立职业理想,立志民族复兴。明白作为医务人员和作为合格公民的大义、底线与梦想,成为德法医兼修的社会主义建设者。

二、实施卫生法学课程思政的可行性

我国目前没有成文的卫生法典,卫生法是在调整和保护人体生命健康活动中形成的卫生社会关系的法律规范的总和。卫生法学课程主要围绕公共卫生类、医疗保健类、医疗管理类等法律制度开展教学。医学院校开设卫生法学课程的主要目的是培养“既懂医学,又懂法学”的复合型人才,提高医学生知法、守法、用法的法治素质和面对职业风险的法律思维能力。

在“立德树人”这个根本标准的前提下,在“课程门门有思政,教师人人讲育人”的要求下,推进卫生法学课程思政建设被赋予了新的时代使命和特有内涵,相比自然科学类课程,实施卫生法学课程思政具有“润物无声”的先天优势[2]。

(一)教学内容的思政映射与融入点较多

卫生法是卫生事业发展过程中制定的相关法律法规及政策,主要内容包括《执业医师法》《药品管理法》《传染病防治法》《突发公共卫生事件应急处理条例》《中医药法》等,是我国法治建设的重要组成部分,与每个公民和医学生的未来执业息息相关。比如,在《执业医师法》教学中,执业医师的执业规则之“在紧急情况下服从卫生行政部门的调遣”知识点,引入新冠肺炎疫情期间的医护人员“不论生死,不计得失”的奉献事迹,分析法律和职业信仰对于医护人员的不同要求,对比不同医护人员价值选择所实现的精神满足,从而实现对于医学生人生观、世界观、价值观的教育。在《传染病防治法》教学中对比中外防疫政策,理解“以人民生命健康利益为本”的指导思想所显现的国家担当,全面、灵活融入德育,增强学生“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。

(二)教学对象覆盖面大,教学效果辐射面广

卫生法是医学生医师资格考试的部分内容,所以在医学院校普遍开设了卫生法学课程,大都设置为必修课程,教学班级量大,思政效果明显。以甘肃省某医学院校为例,卫生法规课程开设近十四年,近五年共完成了中医学、针灸推拿学、中西医临床医学、临床医学、护理学各专业年级学生共计1 168学时,5 458名学生的授课任务。教学覆盖面仅次于通识类课程。此外,由于大部分医学院校没有法学专业,学生法学知识来源限于思想道德修养与法律基础课程,而这门课程在教学中存在重思修而轻法基的现象,学生法学基础教育较少,开展卫生法学思政课程建设可以实现“崇德+明法+精医”的目的,教学效果辐射面广。

(三)自然科学和社会科学的融会贯通,有效提升学生综合素质

医学属于自然科学,法学属于社会科学。每门科学背后都蕴藏着观察世界的方法[2],通过医学教育可以教会学生从微观层面了解人体并探索保持健康的方法。通过法学学习可以教会学生从宏观层面认识维护社会健康发展的规则规范。卫生法具有医学和法学的交叉学科特点,属于人文社会科学领域,与思政课程一脉相承,在卫生法学课程融入课程思政的教学过程中,进行价值引领,可以很好地促进学生智力和心灵的共同成长,提升综合素质能力。

三、卫生法学课程思政教学存在的困境

(一)学生对思政教育存在一定的排斥心理

课程思政理念自提出以来,各个学校的各门课程以不同形式将思政内容与专业课程进行融合,由于部分教师对于课程思政内容的理解较为僵化,在部分课堂上出现了重复内容的灌输,引起了学生的排斥心理,有学生说“感觉课程思政中的这些内容就像父母的唠叨一样,我知道你说的都对,但就是不想听”。这种抗拒的态度会直接影响课程思政设计初衷,无法实现塑造新时代青年价值观的目的。

(二)对思政内容与专业知识的融合点发掘不足

专业课课程思政开展的方式、方法和内容都由任课教师主导,开展效果如何没有科学的评价办法,完全依赖于专业课教师对于思政内容的认知程度。由于部分教师专注于学科领域的专业发展,对于国家战略和时事等问题并没有太多的关心和关注,对于本门课程的思政要点发掘不足,思政内容强行输出痕迹严重,效果不佳。

(三)课程内容较多而学时设定较少

由于医学生课程较多,所以大部分医学院校安排给卫生法学课程的课时极为有限。目前,全国范围内,有24所医学院校在临床医学专业开设卫生法学课程,学时方面,最高学时为32学时(江西中医药大学),最低学时16学时;开设卫生法学课程的医学院校平均学时为21.6学时(理论课学时)[3]。如何在有限的时间完成专业知识的讲授、思政内容的输出和实践环节的设计也成为了该课程教学的一个困境。

(四)对课程重视程度不足

卫生法学课程虽然在大部分医学院校作为专业必修课已有多年时间[4],但考核方式是考查课。在教学过程中,学生学习的主动性会降低,而老师的积极性也会受到影响,加之学校对考查课教学的监督管理也相对较松,在此背景下引入思政教育的效果也就不够理想。

(五)传统教学方法单一

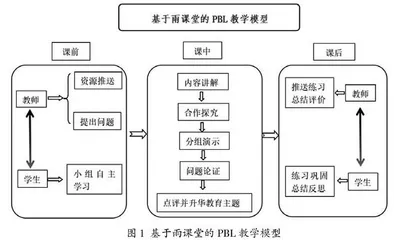

传统法学课程讲授是以法条讲述为主,辅之以案例的引入和分析。此次新冠肺炎疫情防控带动了线上教学的大幅度开展,但正常开学之后的线下见面课并没有太多保留线上教学的优势,所谓混合式教学只是启用了如“雨课堂”之类的平台,大部分教师对它的使用只限于考勤、提问和小互动,将这些资源运用到课前、课中、课后全程的并不多,学校也大都没有硬性要求[5]。加之部分教师对于思政内容与专业课程的探究、分析及借鉴不足,在单一教学方法之下,课程思政融入专业的效果并不显著。

四、提升卫生法学课程思政教学质效的路径

(一)融合“第一课堂”和“第二课堂”优势,增强趣味性和可接受度

“第一课堂”以教学为主,目的在于知识的学习。“第二课堂”以课外活动为主,目的在于知识的实践。“两个课堂”共同致力于培养学生的综合素养,实现育人育才的目的。但在实践中,大部分“第二课堂”偏向于文体类活动,侧重于人文艺术素养的提升,进行专业知识实践的平台并不多[6]。医学生最后一年的实习实践也和“第二课堂”的内涵不同,这种实习实践更多的是一种岗前技能训练。因此,在传统结合点之外,可以探索运用以下两种模式实现“两个课堂”的有效融合,提高教学趣味性和可接受度。

1. “思政+卫生法+舞台”多课程融合舞台情节剧。这种融合方式是作者基于卫生法学教学工作和“第二课堂”活动指导工作的经验所做的一次教学改革尝试。它是以卫生法治故事为主题,以舞台知识情景剧为表现手法,融合法治元素、思政元素、专业知识元素,将卫生法治情景剧以趣味性的形式呈现[7]。活动共分三个环节。一是布置任务,明确活动要求。二是分组创作。在剧本的创作过程中,学生经过组内讨论、主题拟定、价值设定、情节延展、表演论证等多环节反复修订,夯实了基础知识,了解了课本知识与生活的关系。三是活动展示。用表演者和观众的身份设定让学生共同参与其中,并制作调查问卷,观剧现场进行发放和回收。四是活动反馈。由老师对问卷的收集、分析和整理予以指导,帮助学生了解活动效果。五是活动点评。将问卷收集反馈的信息告知学生,对活动全程进行点评,讨论改进办法。从观剧学生的反馈来看,实现了知识传递和价值育人的目的。