应用型本科一流课程建设探索与实践

作者: 王奎洋 贝绍轶 唐金花 王晓春

摘 要:基于应用型本科特征和一流课程建设背景,以汽车发动机管理系统课程为例,对当前课程建设进行问题剖析和实践探索。依据行业企业调研、课程思政理念及课程“两性一度”要求,优化重构课程目标与内容体系;基于培养目标和内容体系,对课程建设相关环节进行创新探索,具体包括“完善线上线下教学方法”“组合联动课程运作体系”“拓宽课程实施开放场域”“构建一流课程师资队伍”“立体化课程教材建设”以及“多元一体课程评价体系”等;基于课程目标达成度评价标准对课程建设实践效果开展达成度评价,实现课程的闭环建设和持续改进。

关键词:应用型本科;一流课程;混合式教学;课程建设

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)03-0014-04

Abstract: Based on the characteristics of application-oriented undergraduate and the background of first-class curriculum construction, taking the course of "Automobile Engine Management System" as an example, the curriculum construction at present is analyzed and practiced. According to the investigation and research on industries and enterprises, the idea of ideology and politics curriculum and the "two properties and one degree" requirements of curriculum, the curriculum objectives and content system are optimized and reconstructed. Based on the training objectives and content system, the innovative explorations are made on the relevant links of curriculum construction, including "improving online and offline teaching methods", "combined and linked curriculum operation system", "broadening the open fields of curriculum implementation", "building a first-class curriculum teaching staff","construction of three-dimensional curriculum teaching materials", "diversified curriculum evaluation system" etc. Based on the evaluation criteria of the degree of achievement of curriculum objectives, the practical effect of curriculum construction is evaluated, and the closed-loop construction and continuous improvement of curriculum were realized.

Keywords: applied undergraduate; first-class course; mixed teaching; curriculum construction

课程是高校落实“立德树人”教育任务的基本单元,也是体现“以学生为中心”教学理念的“最后一公里”[1]。因此,课程是高校人才培养的核心要素,课程质量直接影响着高校人才培养质量。2019年,教育部颁布了建设一流本科课程的“双万计划”,提出了高阶性、创新性、挑战度,即“两性一度”的本科课程建设期望[2]。应用型本科高校是我国高等教育的重要组成部分,相对于学术型本科,应用型本科具有鲜明的技术应用特征,更为注重对学生实践能力和工程能力的培养[3]。因此,有必要基于应用型本科特征和一流课程建设背景,对应用型本科一流课程建设开展系统理论研究与实践探索。

汽车发动机管理系统是汽车服务工程专业的一门核心专业课程,内容涵盖了电子控制汽油喷射系统、电子控制点火系统、汽油缸内直喷控制系统、电控柴油发动机管理系统、发动机辅助控制系统以及系统故障检测与诊断等,不仅要求学生掌握相关的专业理论知识,还要求学生具备相应的工程实践能力,具有鲜明的“理实一体、知行合一”的应用型本科特征。2019年,汽车发动机管理系统课程被学校遴选为一流本科课程培育项目,基于此课程组对汽车发动机管理系统课程建设进行了一系列的探索与实践,以期在提高课程教学质量的同时,为应用型本科一流课程建设提供参考案例。

一、课程原有问题剖析

汽车发动机管理系统课程配设有中国大学慕课在线开放课程,采用线上线下混合式教学方式,相对于早期的纯线下教学方式,教学效率和教学质量已得到一定程度的提高,但是也存在着当前国内大学课程及混合式教学模式常见的一些问题[4]。

(一)课程思政问题

在原有课程教学中,存在重视专业知识讲授,轻视思政协同育人的问题。从教学目标制定、教学内容设置、教学方式设计以及教学效果评价等各个环节,教师更为注重对课程理论知识的讲授和学生对课程知识的理解,对学生的人生价值塑造、家国情怀培养等较为欠缺。

(二)“两性一度”问题

高阶性、创新性及挑战度是一流课程建设设定的属性要求。在原有课程教学中,存在教学内容深度不够、专业前沿知识不足、探究性学习安排较少以及课程学习挑战度不高等问题。在当前“互联网+”的时代背景下,学生获取知识的渠道已不同于以往,对课程内容也有了新的预期。

(三)实施场域问题

课程实施是教学内容由设计方案转为教学实践的过程,属于课程教学的核心环节。目前,课程实施普遍受到教学时间、教学空间以及参与人员等课程实施场域的深刻制约[5]。在本课程原有教学中,也存在着课程实施的固定时间、固定教室、固定教师以及对固定时空过分依赖等问题。

(四)多元评价问题

课程评价是课程建设的反馈环节,具有检测教学效果、诊断教学问题、矫正教学错误以及提高教学质量等作用。在原有课程教学中,采用了“N+1”的课程考核方式,其中“1”为课程期末考试,“N”为教学过程考核。但是,也存在着评价主体单一、评价方式简单以及评价目标僵化等问题。

(五)组合联动问题

宏观意义上,每门课程在整个课程体系中都不是孤立、单独的存在,而是与一些其他课程存在着内容上的衔接或干涉。微观意义上,每个教学环节,例如:课程目标、教学设计、反馈评价以及运作机制等,也是相互联系、紧密相关的。在原有课程教学中,对课程组合联动问题考虑得不够深入。

(六)教材建设问题

课程教材是一流课程建设的重要支撑条件。本课程一直选用由课程组自己编写、由北京大学出版社出版的《汽车发动机管理系统》作为课程教材。该教材与应用型本科特征具有很好的吻合度。但是,随着课程建设的发展,也存在着课程内容有待拓展、完善以及与信息技术融合不高等问题。

二、课程建设思路架构

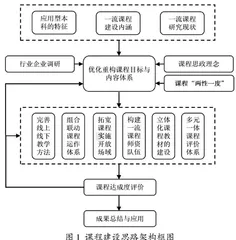

基于前面剖析的课程所存在的问题,构建了课程建设的整体思路,可分为文献归纳阶段、理论研究阶段、实践探索阶段、反馈评价阶段以及课程总结阶段五个阶段,具体思路架构如图1所示。

第一阶段为文献归纳阶段,主要是广泛搜集、研读关于应用型本科、一流课程内涵以及一流课程研究等方面的文献资料和政府文件,梳理出应用型本科的人才培养特征、一流本科课程建设的内涵及研究现状;第二阶段为理论研究阶段,基于行业企业调研、课程思政理念以及课程“高阶性、创新性及挑战度”的要求,对汽车发动机管理系统课程目标进行重新制定,并对课程内容体系进行优化与重构;第三阶段为实践探索阶段,基于制定的课程目标和内容体系,对课程建设相关环节进行实践探索,具体包括“完善线上线下教学方法”“组合联动课程运作体系”“拓宽课程实施开放场域”“构建一流课程师资队伍”“立体化课程教材建设”以及“多元一体课程评价体系”等;第四阶段为反馈评价阶段,基于课程目标达成度评价标准对课程建设实践效果进行达成度评价,并将评价结果应用到课程目标、内容体系、教学方法、师资队伍以及评价体系等的持续改进中,进而实现课程的闭环建设。第五阶段为课程总结阶段,对课程建设过程及其成果进行总结和反思,促进成果在兄弟院校、同类课程中的应用和优化。

三、具体创新实践措施

根据上述的课程建设思路架构,课程组对汽车发动机管理系统课程进行了建设探索与实践,所采用的具体创新实践措施可归纳为:“重构课程目标,优化内容体系”“拓展实施场域,完善教学方法”“联动运作体系,改革评价方法”“构建一流师资,编撰一流教材”几个方面。

(一)重构课程目标,优化内容体系

基于国家一流本科课程建设纲领与应用型本科特征,立足经济社会发展需求和汽车服务工程专业人才培养目标,在对行业、企业以及兄弟院校开展深入调研的基础上,融入课程思政理念和“两性一度”要求,重新制定了汽车发动机管理系统课的课程目标,增加了塑造人生价值、培养家国情怀等课程思政目标,优化了基于控制原理诊断故障、复杂故障解决方案设计、维修现场实际故障排除等课程教学目标,进而使得课程目标在满足课程思政理念的同时,满足课程“两性一度”和经济社会发展的要求。

根据新制定的课程目标优化构建新的课程内容体系,充分挖掘课程的高阶性、创新性及挑战度,使得知识、能力、素质有机结合,课程内容更具前沿性和时代性。原有课程内容体系被整合为电控汽油发动机燃油喷射系统、电控汽油发动机点火系统、发动机管理系统故障诊断与排除等6个教学模块,每个教学模块又由专业理论教学、翻转课堂教学、项目实践教学3个组成部分,整个课程一共设置有6次翻转课堂教学和12次项目实践教学,使得课程内容体系能够充分满足课程目标实现的要求。课程思政内容深度融入6个教学模块中,整个课程一共设置28个课程思政元素。下面给出4个课程思政元素案例,如表1所示。

(二)拓展实施场域,完善教学方法

本课程具有鲜明的实践操作属性,属于典型的应用型本科专业课程。单一的线下教学模式不能发挥“互联网+”教学的优势,单一的线上教学模式无法满足课程的实践教学任务,因此本课程基于中国大学慕课在线开放课程,采用线上线下混合式教学模式。但是,在新的课程目标及内容体系的促进下,维修现场教学环节的必要性和重要性被重新定义。在此背景下,本课程创新性采用了“慕课线上教学+线下课堂教学+实验室实践教学+维修现场教学+雨课堂教学平台”的多场域融合式教学模式,如图2所示。多场域融合式教学模式充分利用了各种教学实施场域的优点,有效克服了课程实施场域制约的问题,达到了扩展课程实施场域、提高课程教学质量的目的。

采用多场域融合式教学模式,必须深入分析课程内容体系与各种场域教学模式的内在关联,优化组合课程各个场域教学环节的教学方法,充分发挥线上教学方法、线下教学方法、项目教学方法、案例教学方法、翻转课堂教学方法、维修现场教学方法以及理实一体教学方法等的各自优点。基于中国大学慕课教学平台,采用线上线下混合式教学模式,充分发挥线上网络教学与线下课堂教学两者的优点;在线下课堂教学环节中,运用雨课堂教学平台开展线上学习效果测评、学生弹幕提问、项目优秀评选以及学生扫码签到等优化教学环节,提高教学效率与效果;在典型故障案例环节中,采用录制维修现场故障案例排除过程和维修现场在线连线视频的方式,解决了课堂知识与社会实际相脱节的问题;在实验室实践教学环节,基于项目任务驱动的理念,采用理实一体教学方法,充分调动学生的学习积极性,提高了学生的团队意识和实践动手能力。