产教融合背景下高校校企合作、产教协同的探索与实践

作者: 卓东贤 袁俊生 傅志雄 谢晓兰 陈文杰 彭新艳 谢秀利 陈少云

摘 要:大力推动校企合作、产教融合对应用型本科人才培养具有重要意义。文章对应用型本科化工与材料类专业人才培养进行探索与实践。以泉州师范学院化工与材料学院为例,在搭建校企合作平台、创建石油化工产业学院的基础上,主要从修订人才培养方案、创办面向石油化工专业群、建设校外实践教学基地、推进“教研合一”合作模式、开设企业“订单班”培养学生、建设“双师型”教师队伍等方面探讨校企合作双主体人才培养模式,这将为其他同类高校化工与材料类专业人才培养研究提供参考。

关键词: 校企合作; 应用型本科; 化工与材料类专业; 人才培养

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)03-0058-04

Abstract: Vigorously promoting school-enterprise cooperation and integration of production and education are of great significance to the cultivation of applied undergraduate talents. This paper explores and practices the cultivation of applied undergraduate Chemical and Materials professionals. Taking the School of Chemical Engineering and Material of Quanzhou Normal University as an example, based on the establishment of a school-enterprise cooperation platform and the establishment of a petrochemical industry college, the focus is on revising talent training plans, establishing petrochemical professional groups, building off-campus practice teaching bases, and promoting "teaching and research cooperation" mode, the establishment of enterprise "order classes" to train students, the construction of "dual-professional" teachers, and other aspects to explore the school-enterprise cooperation dual-subject talent training model, which will provide reference for other similar universities research on the cultivation of chemical and materials professionals。

Keywords: school-enterprise cooperation; applied undergraduate; major in Chemical Engineering and Materials; talent training

2015年10月,教育部、国家发展改革委、财政部联合发布了《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》。本科教育向应用型转型决定了高校必须和企业合作,共筑校企合作平台,将是高校应用型转型的重要方向。2017年,国务院办公厅正式印发《关于深化产教融合的若干意见》,其中经济体制改革重点工作之一就是产教融合的政策措施。可以说,近年来职业教育、高等教育的发展,创新型和技术技能人才培养等重要举措就是产教融合[1-3]。

石油化工是福建省重点打造的三大万亿主导产业之一,其中,泉州市更是我省重点打造的海西石化先导区和世界级石化基地,石化相关产业占有泉州市产业体量的一半以上。依据泉州“十三五”规划,到2020年石油化工产值将超3 000亿元,石化下游的纺织鞋服产值将超过5 000亿元。近年来,随着石化整体产业的转型升级,急需大量既具备化学工程与工艺、材料化学通识的工程基础,又掌握上述专业技术的高级人才。然而,由于在人才培养和社会需求之间存在“脱节”和“掉链”,以及“双师双能型”教师和工程化实训基地的不足,导致目前泉州市高校培养的化工相关专业本科毕业生存在创新与实践能力不强等问题,特别是化工综合工程技术能力较差,难以满足企业转型升级对高端人才的需求。此外,石化相关产业转型升级离不开创新的驱动,在纺织鞋服、精细化学品、建筑材料等石化下游产业往中西部和东南亚迁移的恶劣环境下,急需通过共建校企合作平台,来补全企业在人才、硬件、创新平台等方面的不足。

大力推动校企合作、产教融合对应用型本科人才培养具有重要意义。为深化泉州师范学院转型改革,大力推动创新应用型人才培养模式。泉州师范学院化工与材料学院各专业结合自身办学定位与特色,以提高学生就业竞争力、服务区域经济为目的,分别提出了针对性的专业定位[4-6]。2017年,化工与材料学院作为学校转型试点学院积极建立产业化学院,其中化学工程与工艺、材料化学和制药工程专业积极开展各项合作,推进校企合作,产教融合,并取得了一定的成效。

一、搭建合作平台,强化校企合作

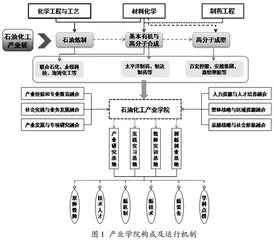

2017年,化工与材料学院通过建立绿色石油化工专业群,联合百宏控股有限公司、中化泉州石化有限公司、永悦科技股份有限公司、福建太平洋制药有限公司、福建联合石油化工有限公司等10余家石化产业链上下游企业,共建绿色石油化工产业学院。在此基础上成立了产业学院理事会、管理办公室和专业教学指导委员会。其中,教学指导委员会来自行业企业10人,非本校成员占50%;理事会中企业人员9人,占75%,制定了理事会章程。产业学院的构成及运行机制见图1。

石油化工产业学院成立来,泉州师范学院化工与材料通过校企深度合作,获批轻纺化工绿色过程工程技术研究中心、绿色环保功能鞋材工程研究中心、轻纺化工清洁生产产业技术开发基地、化工纳米材料高校重点实验室4个省级平台。实验室面积4 000m2,仪器总值5 500万元。为了更好地与当地社会经济产业相对接,促进“政产学研”协同创新,加速科研成果落地转化,与化工产业园区和一些重点企业共建了如下研发中心:

(1)泉州师院-创新环保联合分析检测中心;

(2)染整行业清洁生产技术开发中心;

(3)泉州师院-昌德胶业胶黏剂联合研发中心;

(4)泉州师院-万利得材料化学与环境科学技术研发中心;

(5)泉州师院-永悦科技高端专用精细品联合研究中心。

依托产业学院平台,化工与材料学院还与福建联合石油化工有限公司、安踏(中国)有限公司、福建百宏聚纤科技实业有限公司等18家企业合立了校外师生实践基地,为师生在石化产业链实习实训提供了平台。校企合作平台搭建后,以“六个融合”(产业经验与专业教育融合,社会实践与业务发展融合,产业发展与专项研究融合,人力资源与人才培养融合,整体战略与区域资源融合,品牌战略与社会形象融合)为主线,积极开展四个基地(产业研究基地,实践实习基地,教师实训基地,创新创业基地)建设,坚持校企合作育人,达到互益共赢。

二、深化校企合作,优化人才培养模式

(一)优化人才培养方案,改革课程体系

校企合作平台建立后,学校为了达到校企合作育人的目的,需要对人才培养方案进行调整修订,并在实施过程中不断总结经验,达到持续改进的过程。泉州师范学院化工与材料学院邀请合作企业人力资源管理、研发、生产、营销等部门的主管成立了学院理事会、专业教学指导委员会。一起探讨与交流现有培养方案的不足,并依据本科教学国家质量标准,结合合作企业职业方向岗位能力标准,与实习单位的人力资源管理、研发、生产、营销等部门主管共同改革课程体系,重新构建课程内容,构建了产教融合、内外双循环的课程开发机制。

在2016-2018版人才培养方案制定中,材料化学专业有32门与企业联合培养的课程,化学工程与工艺有42门与企业联合培养课程,制药工程有26门与企业联合培养课。同时增设了工程类课,如化工仪表及自动化课程、化工设备机械基础课程、化工设计课等。在实践课程模块,这3个专业都增设了4周毕业小设计,一周金工技术实践、2周课程设计、2周生产实习等实践课程,同时毕业实习时间由原来的6周增加到10周。相对于2015级培养方案,修改后的培养方案中各专业集中实践课程模块学分由原来的13学分增加到22.5-24.0学分,实践课程的学分比例大大增加。

同时修订了《关于化工与材料学院理工类专业毕业实习管理办法》,规定学院自2017年开始,理工类专业学生采取集中实习的方式,并依托产业学院共建单位将实习安排由“强制分配”改为“双向选择”,建立了由企业宣讲、学生应聘、企业人资和用人主管面试组成的实践单位分配模式。出台了《本科毕业论文(设计)撰写规范及管理办法(修订稿)》等系列文件,建立了订单班学生的毕业设计“校企双导师”制度,形成了由学生个人工作报告(占比20%)、企业评定学生工作表现(占比20%),毕业论文成绩(占比60%)组成的企-校-生深度参与的多元化评价体系。

经过人才培养模式优化,学生的道德素养、创新精神、创业意识有了显著提升。同时学生专业能力也有了明显提高,如在材料检验与分析、化工生产及质量控制、新产品研制等方面都得到实习单位的认可。

(二)面向福建石化产业,加强专业群建设

优化培养模式,加强针对福建石化产业所对应的专业群建设是学校转型升级的发展重点。其中,化学工程与工艺专业是石油化工产业链的技术基础和核心支撑;材料化学、制药工程专业提供了高分子材料、纳米材料、专用精细化学品等知识和技术,为石化产业链的延伸和拓展提供支撑。结合基础优势,泉州师范学院化工与材料学院构建了以化学工程与工艺为核心专业、材料化学和制药工程为支撑专业的“绿色石油化工”专业群。

通过校企深度合作,无机化学入选国家一流课程,化学工程与工艺和材料化学入选省一流专业、省创新创业专业试点;化学工程与工艺入选省服务产业特色专业;化学工程与技术入选省应用型重点学科,与福州大学联合招收了化学工程、材料工程专业硕士研究生。

(三)加强校企合作,建设校内外实践基地

化工与材料学院依托产业学院平台,与福建联合石油化工有限公司、安踏(中国)有限公司、福建百宏聚纤科技实业有限公司等18 家企业合作建立了校外师生实践基地,为师生在石化产业链见习实习实训提供了平台。通过这些共建的实践平台,企业深度参与学生的专业见习、毕业小设计、毕业论文、毕业实习等实践环节,并注重企业文化与校园文化的融合,提升学生的职业伦理。

深化校企合作的培养模式是指以校内实训中心和合作企业为依托,将实践锻炼渗透到大学四年的学习生活中。首先学生在校内实验中心和实训中心进行基本的技能和综合技能训练。接着在校外实习实训基地或订单班企业进行顶岗实习。2018年,168名学生到中化、安踏和百宏聚纤实习;2019年,217名学生到安踏、百宏聚纤、百宏石化、恒申合纤、易宝高分子等企业实习;2020年,第一批安排127名学生到中化、恒安等15家企业实习。充分利用合作企业和校内实训基地的资源,让学生能够学以致用,实现快速适应企业岗位要求、毕业即可上岗的目标。

(四)深化“教研合一”,提升学生创新创业能力

围绕泉州石化产业链的关键共性技术需求,校企合作建成了绿色催化技术、海水资源利用、膜分离与水处理、节能减排技术、功能高分子材料、新能源材料、生物纳米材料、海洋生物医药、高性能专用精细化学品9个特色方向科研实验室,攻关企业技术难题。近年来,泉州师范学院化工与材料学院和合作企业共建了福建省产学研示范基地、功能鞋材工程中心等7个省级平台,共建中化泉州新能源材料研究院等15个校企联合研发平台。