理工类专业课课程思政建设的问题及对策分析

作者: 黄亚飞 席燕辉 唐欣

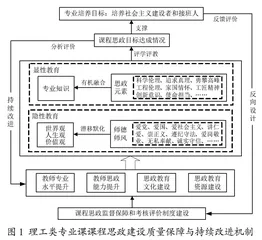

摘 要:理工类专业课具有侧重逻辑、偏重推理的特点,针对高校在专业课课程思政建设中存在思政内涵外延理解不深、思政教育目标把握不准、专业教师思政能力低和思政评价体系不健全等突出问题,从提升教师专业水平和课程思政能力、完善思政教育文化和资源建设方面分析,给出了采用线上线下混合教学解决课时挤占、显性教育和隐性教育相结合保障课程思政效果、由课程思政目标达成情况改进基础工作、以培养目标达成情况反向设计评价制度等具体改进措施。据此提出理工类专业课课程思政建设质量保障与持续改进机制的整体方案,为新工科背景下的课程思政教育提供参考与借鉴。

关键词:课程思政;专业教师;立德树人;问题与对策;持续改进

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)06-0172-04

Abstract: The specialty courses of science and engineering are characterized by emphasis on logic and reasoning. In view of the outstanding problems existing in the ideological and political construction of specialized courses in colleges and universities, such as poor understanding of ideological and political connotation and extension and inaccurate grasp of ideological and political education target, low ideological and political ability of professional teachers and imperfect ideological and political evaluation system. This paper analyzes the aspects of improving teachers' professional level and curriculum ideological and political ability, perfecting ideological and political education culture and resource construction, and gives some concrete improvement measures, such as adopting online and offline mixed teaching to solve the problem of overcrowding of class hours, combining explicit education with implicit education to ensure the ideological and political effects of the curriculum, improving the basic work and reverse designing the evaluation system based on the achievement of the ideological and political goals of the curriculum. Based on this, the overall scheme of quality assurance and continuous improvement mechanism of ideological and political construction of specialized courses of science and technology is put forward to provide reference for the ideological and political education in all courses under the background of new engineering.

Keywords: the ideological and political education in all courses; professional teachers; fostering virtue through education; problems and countermeasures; continuous improvement

在高校把思想政治教育贯穿全员、全程、全方位的育人过程中,专业课教学发挥着重要作用。《高等学校课程思政建设指导纲要》指出,专业课是课程思政建设的基本载体;理学类专业课程,要注重科学思维方法的训练和科学伦理的教育;工学类专业课程,要注重强化学生工程伦理教育[1]。近年来,各高校在贯彻落实立德树人根本任务,推进专业课课程思政的实践探索中获得了诸多有益经验[2-5]。然而,与人文社科类专业课不同,理工类专业课侧重逻辑、偏重推理[2],其课程思政建设难度较大,目前仍存在多方面突出问题[4-6]。本文结合新工科背景下的课程建设新要求,首先分析现阶段理工类专业课课程思政教育中存在的问题,然后从课程思政内涵外延的理解、专业课课程思政教育目标的把握、专业教师思政教育意识和能力的提升和课程思政保障评价体系的健全四个方面给出具体对策,为改进课程思政建设工作质量提供参考。

一、理工类专业课课程思政存在的问题

(一)对课程思政的内涵外延理解不全面

高校德育和智育在过去较长的一段时间内处于各司其职的状态,思想政治教育任务由思政课教师和辅导员承担,专业知识和技能的传授由专业课教师负责。自开展课程思政建设以来,专业课与思政课协同育人的状态得到改观,但由于理工科专业教师在思政教育方面整体相对薄弱,部分教师对课程思政内涵与外延的理解还存在偏差,导致出现一些错误或片面的观点,使课程思政教育无法真正落到实处。

一是虽然认同课程思政,但觉得思政教学会挤占本就紧张的专业课讲授时间,还会干扰专业知识的传授,于是象征性地被动参与课程思政,应付了事。二是认为课程思政即是课堂思政,把功夫只花在课堂讲授过程中如何将思政元素融入到课程内容里,忽视了课堂内外的言传身教其实也是直接的思政教育。三是以偏概全,只选择思政元素蕴含丰富的部分专业课实施课程思政,对思政教育开展较难的一些专业课则选择性放弃,致使全员、全程、全方位育人成为空谈。四是以讲座报告的形式代替课程思政,可是讲座报告的性质决定了其内容不可能像课程内容那样逻辑紧密且成体系,故不能代替日常的课程思政教育。

(二)对课程思政的教育目标把握不准确

要使课程思政建设落到实处,必须准确把握课程思政的教育目标。根据不同学科专业的特色和优势,深入研究不同专业的育人目标,深度挖掘和提炼专业知识体系中所蕴含的思想价值和精神内涵,科学合理地拓展专业课程的广度、深度和温度[1]。然而,在课程思政实践中经常出现教育目标把握不准确的情况,主要表现为:

(1)存在不同程度的课程思政教学“贴标签”、专业教育与思政教育“两张皮”的现象。比如:课堂上通过视频、音频或图片等方式插入一些所谓的思政元素,进行一番说教后继续讲授专业课程内容,其特点是有较明显的生搬硬套痕迹。表面上看是轰轰烈烈,实际上不过是“水过地皮湿”,没有形成育人合力、未能发挥育人效果,无法实现对学生真正的价值塑造。(2)相同专业不同课程的思政内容重复率高、实效性差。不同课程的教学目标不同,思政内容理应有所差异,但因为没有准确把握课程教育目标,或者是未能从专业顶层协调推进课程思政,思政元素可能在不同课程教学中被多次重复,而且同专业的先修后续课程之间存在较强关联性,使得挖掘的思政元素重复出现的可能性更高。虽然课程思政交叉渗透在一定程度上是必要的,但过多重复易使学生产生审美疲劳,甚至出现逆反心理,从而削弱教育效果,降低思政实效性。(3)过度挖掘和融入课程思政元素,课堂上留给专业课教学的时间不够,导致专业知识讲解不透彻。事实上,课程思政是发挥课程的德育功能,不是把专业课当作思政课程。专业课教学过程应该分清主次,避免越俎代庖。

(三)部分专业教师的课程思政教学水平低

所谓术业有专攻,合格的理工科专业教师通常有过硬的专业知识,但缺乏系统全面的思想政治教育培训,在思政教育方面并不擅长。然而,这不能成为专业教师课程思政水平低的合理借口。课程思政能力应该是专业教学能力的拓展和延伸,思政教育能力不是影响课程思政能力的主要因素。部分教师的课程思政教学水平低,究其原因有客观和主观两方面。

客观上,融合思政内容的专业教材、参考资料和教学资源目前还比较欠缺,给专业课的课程思政教育带来了挑战。如果某些教师的专业教学能力较低,受自身专业能力和教学水平的影响,加上外部可借鉴的经验匮乏,这部分教师的课程思政教学水平难以在短期内得到提高。主观上,专业教师课程思政建设的意识存在差异。部分教师把自身大部分热情和精力投入到科研中,不愿过多从事课堂教学,只愿完成基本教学任务,很少钻研教材和教学方法,更别谈花时间去开展课程思政研究,使得课程思政教学处于较低水平。

(四)课程思政教育保障机制和评价体系不健全

课程思政建设是一项系统工程[1],需要教师在课程思政教育中发挥主力军作用。为此,教育主管部门、高校和院系必须上下一致做好组织领导、支持保障和示范引领工作,充分调动每一位专业课教师开展课程思政的积极性和主动性,实现价值塑造、知识传授和能力培养三位一体的育人目标。

现阶段,各级部门越来越重视课程思政教育,高校制定了对应的监督保障机制和考核评价体系,相关工作得到积极开展,例如监督检查课程思政教学情况,组织编写思政教学案例库,开展课程思政教学研讨、培训和比赛,评选课程思政优秀教材和优秀教师,将课程思政效果作为考核评优重要参考等等。但由于监督保障制度仍不健全,一些措施因缺乏有效执行途径而流于形式,奖励表彰机制的激励导向作用还未充分发挥,结合专业特点的课程思政考核评价体系尚待细化,任务目标的清晰界定、评价指标的明确量化有待落细落实。上述问题表明当前课程思政教育保障机制和评价体系亟待完善。

二、理工类专业课课程思政的改进措施

前文所述普遍存在于专业课课程思政教育中的种种不足,是全面推进课程思政建设必须解决的问题。为更好地实现立德树人根本任务,高校需要采取有效措施,发挥好每门课程的育人作用,持续改进课程思政的实施路径。

(一)深入理解新工科课程思政教育的要求

教育工作的目标是培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。在新时代中国特色社会主义不断前行的今天,不和谐现象在高校仍时有发生,大到损害国家利益和祖国荣誉的事件,小到精致利己主义的表露,这都反映出思政教育的迫切性和重要性。在新工科背景下,面对新要求、新挑战,需要让所有教师清晰认识到课程思政不是可有可无,而是势在必行,这一点需要在制度上明确,在各级会议上广泛宣传,务必让每一位教师都参与课程思政,使每一门课程都有思政教育。除了通过讲座、培训和研讨等措施提升教师将思政教育融入专业教学的能力,还应大力提倡采用金课、线上线下混合教学等多种模式开展课程思政教育,变被动为主动以解决课时挤占问题。课程思政的内涵要求显性教育和隐性教育相统一,因此高校在抓教风学风的同时还要加强师德师风建设。显性的思政教育包括科学伦理、工程伦理、工匠精神和创新意识等与专业知识在课堂上的有机融合,而当教师具有爱党爱国、仁爱正义、爱岗敬业和无私奉献等高尚品格时,课堂内外的言行举止将潜移默化地影响学生,老师起到模范榜样作用,这其实就是课程思政的隐性教育。