高校英语文化通识课程论文写作测试及其反拨效应

作者: 高蕊

摘 要:结业论文是该课程对学生大学本科通识文化课程学习的评估方式,是对英语语言和英国文化双轨发展模式教学质量评估的依据。运用测试学的反拨效应理论,通过对2014-2019年结业论文的实证研究和学生的问卷调查,分析反思结业论文这种评价方法对历史文化通识课程教学的反拨效应。教学行动研究中,通过及时明确论文要求,积极增加正反拨效应,促进学生学习效率。

关键词:英国历史文化;论文写作;反拨效应

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)09-0045-04

Abstract: The term paper is the evaluation method of the course for the students to learn the general culture course, and this mode of evaluation basis for the teaching quality of the dual track development, both English language and British culture. Using the theory of backwash effect of testing, this paper analyzes the backwash effect of the evaluation, as reflection on the teaching of history and culture course, through the empirical study of the term papers of 2014-2019 and the questionnaire survey of students. In the teaching action research, we make clear the requirements of the thesis in time, to increase the positive refutation effect actively, to promote the students' learning efficiency.

Keywords: British History and Culture; academic writing; backwash effect

一、英国历史文化课程概况

从2013年开始,依据教学改革要求,哈尔滨师范大学公共英语教研部实行分级教学。抽出成绩前茅的同学设立实验班,在大二下学期开设三门通识必修课,学生自主选择其中一门。本文关注其中的文化课程,最初设立课程名称为英语国家文化概况,讲授四轮后。由于制作了网课英伦历史文化拾遗,上线平台,线下讲授课时减少,使用基于网课的翻转课堂,把课程内容简化成英国历史文化,即聚焦英国文化本身。教学团队有包括笔者在内的三位教师,共同建设该课程。至2019年12月已完整讲授六轮,课程内容的选择、课程整体架构翻转教学的教学方法已基本成型。

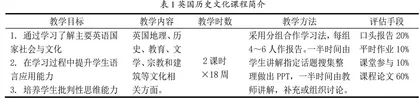

该文化课程最终版的教学目标、教学内容、教学时数、教学方法和评估手段见表1。该课程2个学分,36学时,采用合作学习法。课前把学生分成4~6人的小组,指定英国文化内容相关的话题,组内同学在业余时间利用互联网共同完成资料搜集整理,在课堂使用PPT或Prezi辅助做口头报告,该同学展示的是小组讨论结果,所以成绩作为该组共同得分。每组每学期有两到三次机会做报告。每次课两课时,一课时教师讲授,一课时学生口头报告,并辅以同学讨论。教师讲授时使用雨课堂辅助的翻转课堂进行教学。该课程的成绩看重形成性成绩评估,教师随时记录学生情况,包括口头报告、平时作业与课堂参与表现。取消闭卷期末考试,而是采取课程论文考核评价学生对课程的接受程度和投入程度。

目前,我们采用“生成性学习资源驱动的大学英语混合式教学模式”,进一步优化教学过程。学习资源的生成性是与以往改革的主要区别,修正教学目标,丰富教学内容,重构教学模式,改革评估方式。其中通过对评估方式和方法进行系统改革,从闭卷客观题考试变成开卷论文写作,在大学公共英语的课程中是比较少见的,是非常规的,但这会使其与教学目标高度契合,切实确保教学目标实现。

而这门课既是通识课程,也是必修课程,为了保证实现教学目标中对学生语言应用能力的提升,检验学生批判性思维能力的建构,达成课程的三个教学目标,教学团队一致认为英文论文写作测试是适合评估外语教学的有效方式,也是促进学生学习语言的一个必要输出手段。教师对学生论文的分析和反思,能有效地改善外语教学质量。教学对象的学生为大学本科二年级,文理学科均有。从学生的写作水平出发进行考虑,本课程设置三次测试来引导学生学习课程论文写作。从而尽可能地使学生适应英语论文写作,对英国历史文化课程的教学产生积极的反拨效应。本文对课程论文写作测试反拨效应的相关研究进行回顾,以期获得启示,促进英国历史文化课程或类似课程的教与学。

二、结业论文的反拨效应分析

对2014-2019年本校英国历史文化课程学生的结业论文进行统计调查。采用宏观和微观相结合的分析方法。其中宏观分析是指结业论文总分的对比分析。微观分析是指从论文题目、英语语言、英语语法、答辩口语几个角度进行分析。

结果表明宏观上学生的结业论文总体水平呈下降趋势:优秀率不断下降,第一届学生优秀率最高。究其原因:首先,该课程的结业论文是在大二下学期,学生对于英文论文的首次尝试,最为重视,相比大学英语四级和六级的150字作文相比,两千字以上的英文论文,对学生的英语语言水平提出了较高的要求;其次,学生一直以来学习英语的方式都是背单词、背课文和做模拟练习题,第一次运用英语语言学习英国文化,尝试应用语言而不是惯性地背诵,容易导致学生抓不住学习重点。

从微观上看,教师通过指导论文定题、评阅练习和论文答辩对结业论文的各项评分,也可以发现英语教学的一些问题,随时积极地进行调整。

大二公共英语学生的英语应用能力,由于基础不同是存在个体差异的,共性问题是缺少创新观点和缺乏理论基础。创新性不是课程论文考试的重点,毕竟学生刚开始应用英语去学习文化,能表达清晰的思辨观点就算合格,鼓励学生发声。理论基础薄弱源于学生的学习主要局限于课堂,实践较少,语言和历史文化双管齐下课程内容的广度和深度都有所局限。同时英国历史文化课程对于教师的要求很高,既要有较高的英语语言水平,用英语讲授英国历史,还要有历史相关领域的认知、灵活的教学手法和丰富的阅历。结业论文的题目约束也给出了明确的学习方向,逐渐将学生为英国历史文化课程的理解重点变成“历史文化”是知识体系,“英语”逐渐变成了一种工具。教师引导论文题目的深入思考,避免论文题目趋同。

在第一步结业论文定量分析的基础上,对学生的调查问卷进一步补充了学生对结业论文这项综合测试的认知和态度,希望从参与者学生的角度对英国历史文化课程的教学提供一定的思路和方向。问卷调查内容包括两个模块:第一模块为结业论文相关问题,包括写作时长、写作工具、写作意义和写作困难等; 第二模块为该课程评价,包括课程设置、课堂活动和授课教师等。

通过问卷结果得知,学生的论文实际写作时间并不多。教师设置了6周的提前量,但学生实际写作普遍在2周至3.5周,个别学生写作时间不到1周。对于论文写作意义的认知严重不足,写作时运用的工具比较单一,文献检索能力欠缺。写作困难集中在理论和分析如何挂钩、怎样写文献综述、段落篇章如何衔接和怎样做实证或案例分析等方面。

目前学生轻视结业论文的意义和价值,认为论文是代替闭卷考试的简单方式,论文是英文字词的堆砌,因此觉得论文这项测试的风险有所降低,反拨效应的方向呈现消极影响,导致学生学习的积极性和认真性有所降低,学习追求广度超过深度。考试风险不仅可能影响反拨效应的方向,也极可能影响反拨效应的强度[1]。适当增加不及格率会给学生以适当警示。

三、明确英国历史文化课程论文测试的写作要求

英国历史文化课堂如果要有效果,应避免只由老师讲课,学生听讲并自主学习的传统教学方式,课堂不是少数积极参与课堂学生的舞台,大部分学生不能只甘当配角。变成以学生为中心,根据学生需要和学生的个体化差异来进行要求。如果课程最终只是用闭卷考试评价,那考核评价主体相对单一,评价结果就是最终成绩,主客体之间缺乏有效交流。本课程之所以采用形成性评估方法,就是让结业论文不是一锤定音的评估方式,而是占分值最大的部分,达到百分之六十。其他部分如口头报告、平时作业和课堂参与也都分别体现学生本学期的投入程度。论文占的分值比重最大,于是在写论文过程的设计上,基于大学生写作能力基本要求,设定3个环节的测试,这些测试是检测学生是否达到大学生英语课程大纲中要求的写作能力目标的方法,并根据测试结果及时调整教学方法,每个环节设有明确的写作导向要求。

(一)要求注重写作真实性

“当我们提及语言测试时,真实性永远是一个重要方面。[2]”而命题情景的话题不能脱离现实,最贴切的学生认知范围是大学生的生活和自身经历,这也是一般英语考试的作文或四六级作文最常用的选题方式。在英国历史文化课程中,真实性的体现就与此不同,因历史话题距离学生生活,不论是从时间上还是空间上都有距离。

第一次测试设定为在学期第四周,题目为罗马统治对英国的影响。该话题是课前让学生准备,课上进行讨论,课后开放性的测试写作题目。大学生书面表达能力的一般要求是,学生可以根据命题情景或话题提纲描述、表达事件经历。写作需在当堂课上完成,要求在半个小时内,不参考任何参考资料,写出150词的英语短文。这一初次测试就是按此要求,客观复述学到的知识,不需要自己发挥观点和想法。因为内容是刚学习讨论思考的知识,学生能够按要求完成这次作业,学到的知识也算写作话题真实的一种体现。

(二)要求注重写作交互性

写作交互性指的是学生与测试题目之间的交流,强调学生、情景与语篇的相互作用。实际生活中的交际行为的互动性要求学生表达观点或者对问题的看法。

本课程为英国历史文化,大学生对这一些历史问题很难产生直接的交互作用,观点僵化局限于网络或教科书中的事件意义。经过对交互作用的思考与理解,课程第二次测试设定在第八周,题目在已讲过的历史事件中选出能与中国文化相结合的问题,字数要求一千字,课后完成。一般采取两种方式去启发学生。一是通过互联网获得、整合优质课程资源,丰富教学内容和学习材料呈现形式,把中国文化引入课堂,增强中国文化自信。二是通过精心设计的教学活动,检测学生课前自主学习成效,通过文献阅读、信息检索收集素材,合作或独立完成,小组或个人汇报、小组讨论等活动,循序渐进地使学生对问题的认识深入。写作话题例如:对比盖伊·福克刺杀詹姆斯一世和荆轲刺秦王; 对比美国海外领事保护和中国利比亚撤侨。日后也会有各国在抗击新冠肺炎疫情时的不同政治态度,由此体验中西文化差异,加深对文化差异的理解。

(三)要求注重写作开放性

课程设置中选择的结业论文题目都是开放性问题,给学生自由发挥的空间,使其畅所欲言,但也有大概的内容范围,选题应局限于课程内容讨论,既不至于因历史题目过难而无话可说,也不会因为没有文化边际而散漫无法评判。第三次测试设定在教学第十二周,此次课程作业也是课程结业论文,字数要求两千字到四千字之间。利用已学习知识,全面展示学习成果。每个同学的论文题目自拟后交由老师审核,再列提纲,开始撰写,形成终稿。通过问卷调查可以看出,学生支持这种结业论文题目有自主权的形式,会优先考虑自己的兴趣点和擅长的领域,拟定题目后能主动探索论文相关问题,积极思考。学生间的论文题目不同,又能有效避免开卷论文的雷同。