农科教应用型人才培养的实践探索

作者: 郭新梅 李玲燕 宋希云 张恩盈

摘 要:农科教应用型人才的培养是高等农业院校人才培养模式改革和提升办学质量的新尝试,对现代农业的发展具有重要意义。文章从师资队伍的建设、人才培养模式的优化和实验实践教学体系的改革等方面总结了我校烟草专业农科教产学研应用型特色人才培养的经验与成效,并提出目前存在的问题、思考与建议,旨在为农科教应用型人才的培养提供理论和实践基础。

关键词:农科教;应用型人才;烟草专业

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)09-0151-04

Abstract: The cultivation of applied talents in agricultural science and education is a new attempt to reform the training mode and improve the quality of talents in higher agricultural colleges, which is of great significance to the development of modern agriculture. This paper summarized the experience and effect of the cultivation ofTobacco specialty in Qingdao Agricultural University from the construction of teaching staff, the optimization of personnel training mode, the reform of experimental practice teaching system and so on, and puts forward the existing problems, thoughts and suggestions in order to improve theoretical and practical basis for the cultivation of application-oriented talents.

Keywords: agricultural science and education; applied talents; Tobacco specialty

高等农科教育是高等教育的重要组成部分,在农业人才的培养、农业生产、培育现代农民和推进农村现代化等方面发挥了巨大的作用[1]。我国目前约有四百多所高等院校、专科高职学校和科研机构承担各类高等农科教育的人才培养任务[1-3]。而且近年来,越来越多的综合性大学、科研机构建立了农学院,开设农学专业,因此,高等农科教育也陷入“相对过剩”的危机之中[1]。农业作为国之根、民之本,其战略地位不可动摇,而一直处于弱势的高等农科教育面临着更加严峻的发展挑战和任务,这就需要我们不断完善创新农科人才培养模式,以更好地为现代农业发展提供人才支撑。

农科教合作人才培养是教育部、农业农村部为加强农科专业实践教学,提高人才培养质量的重要举措[4-7]。2012年8月,为充分发挥科研院所与高等学校各自的优势,探索高等院校与科研院所联合培养人才的新模式,中科院和教育部联合启动“科教结合协同育人行动计划”,在中科院和高校间开展协同育人工作[4]。因此,各地各高校积极推动部分普通本科高校转型发展,把人才培养目标转到培养应用型、技术技能型人才上来,增强学生就业创业能力,以全面提高学校服务区域经济社会发展和创新驱动发展的能力。经过多年的实践和发展,农科教合作人才培养取得了不小的成绩,但仍存在很多不足之处[8]。2018年9月,教育部等部门发布了《关于加强农科教结合实施卓越农林人才教育培养计划2.0的意见》,强调要坚持产学研协作,深化农科教结合,用现代科学技术改造提升现有涉农专业[7]。故不断探索实践农科应用型特色人才培养新模式以提高人才培养质量,对建设应用创新型农业大国、增强我国农业国际竞争力等方面意义重大。

青岛农业大学自2008年设立烟草本科专业之初,就坚持贯彻“科教结合协同育人”的精神,全面推进“农科教”协同育人的改革进程,以培养创新人才为目标,以提高学生科研实践能力为重点,以建立青岛农业大学和中国农业科学院烟草研究所协同机制为保障,努力实现高水平科学研究与高质量人才培养的相互支撑。经过十多年的探索、实践,我校“农科教”改革促进了各级各部门重视实践教学、教师积极投入实践教学、资源配置优先实践教学,形成了积极实践的良好氛围。本文从师资队伍的建设、人才培养模式的优化和实验实践教学体系的改革等方面总结了我校烟草专业农科教产学研应用型特色人才培养的经验与成效,并提出了目前存在的问题、思考与建议。

一、师资队伍的建设

我校烟草专业设立之初就与同在青岛市的国内唯一的国家级烟草农业科研单位中国农业科学院烟草研究所合作办学。通识课、专业基础课及部分专业课教学任务由校内教师承担,而大部分烟草专业课、专业选修课及教学实习和毕业实习等均由烟草研究所相关资深专家承担。中国农业科学院烟草研究所是国家农业专业研究机构。在职人员中,正高职称专家29人,副高职称专家54人。具有博士学位49人,硕士学位66人。博士、硕士生导师51人。享受国务院政府特殊津贴17人,农业部突出贡献专家3人,烟草行业学科带头人2人,青年英才2人,国家公益性行业专项首席科学家1人,中国农业科学院科技创新团队首席科学家6人。中国农业科学院烟草研究所拥有烟草遗传育种学、栽培与耕作学、生物化学与分子生物学和植物病理学等各类专业人才,这些人才通过专任教师队伍培养和兼职教师合理聘用,为复合应用型烟草人才的培养提供强有力的师资保障,同时也为烟草专业学生的因材施教、分类培养奠定了坚实基础。

二、人才培养模式的优化

我校紧扣烟草行业发展方向,适应市场需求,不断适时调整人才培养定位。为此,多次组织对国内设有烟草专业且办学经验丰富的农业高校进行参观、考察与调研,借鉴兄弟院校先进的人才培养经验和教育理念。通过走访、信函调查、毕业生信息反馈及与专业数据公司合作调研等方式了解烟草专业毕业生社会需求现状。定期对所获取的信息进行整理分析,并与中国农科院烟草研究所等合作办学单位密切联系,共同制定整改措施。方案修订过程中,积极邀请校内外专家参与方案论证,确保了方案的科学性和可行性。

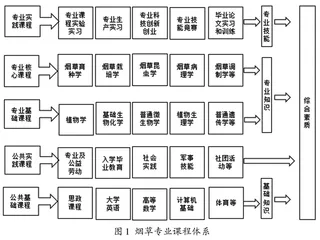

新版人才培养方案,以应用型人才培养为目标,优化烟草专业的人才培养课程体系。完善了以“公共基础课程平台、学科基础课程平台、专业课程平台”为主体,以“实践能力培养体系、创新创业能力培养体系”为两大支柱,以“专业拓展课程和素质发展课程”为素质拓展、个性化发展的“3-2-2”应用型人才培养课程体系,进而实现对学生知识、能力及素质系统培养[9]。强调培养适应社会的人才,通过广泛的调研,明确了要培养什么样的人、怎样培养人等系列问题;构建了与培养目标相适应的课程体系、实验实践教学体系和创新创业教育体系,突出专业核心课程建设与能力培养,明确了课程的设课目的及其在整个课程体系中的地位和作用,如图1所示。

在2009版培养方案的基础上不断完善课程内容,按学生职业发展需求设置课程模块,在专业拓展课中根据培养目的不同设置了科研型模块和应用型模块,同时增加专业课和专业选修课的课程学时,具体见表1。拓展学生的专业知识面和理论、实践基础,为培养了解烟草行业生产与科研发展最新动态与发展趋势,具备烟草栽培、育种、调制、烟叶分级生产与科研基本技能及较强的适应能力和创新创业能力的应用型高级人才奠定了基础。各课程项目内容与学生获取项目实践能力相对应,进一步突出学生实践能力的培养,专业课中的实验学时由104学时增加到130学时以上,实验课占专业课比重由原来的31%提高至39%;坚持“固定+开放”的选修课程建设原则,2014版和2017版培养方案中的专业拓展课程与素质拓展课程既要保持相对的稳定,又要开放选修空间,给予学生更大的选择和发展空间,体现学生多元化发展的教育理念,具体见表1。

三、实验实践教学体系的改革和专业实践平台的搭建

在培养方案修订的过程中,为了培养具有较强实践能力的烟草专业人才,我们从培养学生基础能力、专业核心能力、专业拓展能力三大方面入手,对培养目标再进一步进行细化,下大力气调整实验实践教学体系,更新和整合实验实践教学内容。实验实践学时比重增加至39%,所有实验课单独设课,统一管理,增加了设计性实验及综合性实验如烟草综合实验、烟草生产考查等课程,强化专业实验操作技能。

实践教学着力突出应用和实践能力培养,完善以“基础实践、综合实践、创新实践”三个层次为递进顺序,实习实践教学不断线、实践教学安排与农时对应的实验实践教学新体系。为了更好适应农时和烟草田间生产,将烟草专业的科研训练和毕业实习设置在第6学期,见表2,与第6学期的科研训练、烟草栽培学实习、育种学实习等课程实习相结合。每年3月至9月安排所有实习学生进入中国农科院烟草研究所,同学们吃、住、上课和实习都在烟草所,从种植烟草一开始的育苗、移栽、大田管理到后期烟叶的收获、调制全程参与,真正做到“课程跟着时令走,课堂搬到田间去”。

同时鼓励学生在实习期间参与烟草所专家老师们的课题研究、项目实训技术服务等活动,利用烟草所拥有的农业农村部、烟草行业的各类重点实验室科技平台培养和提高学生的科研实践能力,鼓励学生发表论文、申请专利等,使同学们全面了解和掌握烟草栽培、生长的知识和技能,了解烟草行业生产与科研发展最新动态与发展趋势,锻炼学生的生产与科研基本技能及使其具备较强的适应能力和创新创业能力。

在烟草专业建设的过程中进一步加强与科研院所、企事业单位的合作,形成各方的联动机制,以产业来支撑、搭建教学与科研平台。目前我校烟草专业建有4个校外教学实习基地,3个校内实践实训基地。同时依托中国农业科学院烟草研究所试验基地开展学生毕业实习和教学实习活动。充分发挥实践教学基地在育人中的作用,突出复合应用型人才培养特色。

四、农科教合作人才培养的效果

通过开展烟草专业农科教人才合作培养,将社会需求纳入人才培养目标、将社会资源变成人才培养条件、将先进技术与理念融入人才培养过程,使学生的思维方式、实践能力、创新能力和创业能力的培养得到了提升。在联合申报课题、科技创新平台建设、技术孵化、成果转化、学生实习实训、科研训练、大学生创业和学术交流等方面开展合作。烟草专业近300人均积极进入烟草研究所指导教师的研究团队,参与课题申报、专利申请等科研训练,共参与各类研究课题30多项,获得奖励12项,授权植物新品种权4项,授权国家发明专利4项,软件著作权6项,实用新型8项,发表论文15篇。“烟草专业产学研一体化教学模式的建立”校级教研教改课题,获教学成果一等奖,学校根据农业的发展趋势,积极拓展社会服务领域,创新社会服务模式,使学校的社会服务不断增强,学校每年暑假组织烟草专业的学生参与农业科技下乡活动等,搭建了学生服务社会的广阔平台,开拓了学生眼界,提高了学生服务社会的意识。

从往年社会需求与培养质量跟踪评价报告(麦可思)的反馈信息来看,烟草毕业生主要从事烟草制造业和农业技术方面的工作,约有40%在国有企业就业,40%在民营企业,20%在合资企业。学生毕业半年后的月收入是农科类中收入最高的专业。烟草专业学生对母校的总体满意度在95%左右。

五、问题与建议

烟草专业的专业课师资主要依赖于烟草所,尽管外聘教师实践能力和专业能力在行业内有口皆碑,但外聘教师在课堂教学的方法和手段,还存在着技术培训的缩影,讲授知识结构的系统性有待加强。另外,烟草所外聘教师日常科研任务繁重,在基础教学材料的准备上存在滞后现象。今后,应加强外聘教师的聘用和培训,提升外聘教师的授课技能,通过“请进来”和“走出去”两条途径,全面加强与烟草所的交流与互通。并在一定程度上,促进学校教师和烟草所研究人员的科研或教学合作。同时,加大对高层次人才的引进,充实学校专任教师队伍。