研究生科研自主发展能力培养的分析与探讨

作者: 徐勇

摘 要:文章简要论述科研工作中研究生自主发展能力培养的重要性和必要性,列举当前研究生科研能力培养工作中,与自主发展能力培养格格不入的做法。论文提出如下理念,在学生科研工作的过程中,通过学生自我主导为主的科研过程,强化其“自己说了算”的具有满足感的心理认知,激发和培养学生的科研自主发展能力,为其将来的学术与职业发展打下坚实的基础。文章还重点论述学生自主发展能力培养所需的导师指导方式与环境改革建议。

关键词:研究生科研工作;科研自主发展能力;研究生培养过程管理;研究生学位管理;导师指导方式

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)13-0153-04

Abstract: This paper briefly discusses the importance and necessity of the cultivation of graduate students' independent development ability in scientific research work. We give some examples that are incompatible with the cultivation of graduate students' ability of independent development in current cultivation works. In the process of students' scientific research work, we emphasize the self-led scientific research process of students. By this, students can strengthen their "own decision" with the satisfaction of psychological cognition, stimulate and cultivate their ability of independent development of scientific research, and lay a solid foundation for their future academic and career development. This paper also focuses on the tutoring methods and environmental reform suggestions for the cultivation of students' independent development ability.

Keywords: graduate research work; independent development of scientific research capabilities; management of postgraduate training process; management of graduate degrees; tutoring method

一、问题的提出

按照目前学术界比较公认的解释,自主性是行为主体按自己意愿行事的动机、能力或特性。可以说“智慧”程度越高的生物个体,内在自主性的愿望越强。按自己意愿行事是人类最重要的自主与自由的体现,它包括自由表达意志,独立做出决定,自行推进行动的进程等[1]。

科研工作是人类社会发展到一定历史阶段后才产生的高层级智力工作。科研工作不仅具有极强的探索性与创新性,而且需要高度的自觉性。科研工作往往要求研究人员打破思维定势、破除墨守成规的思路与做法。因此,另辟蹊径、思路与技术方案的创造性是科研工作尤其是原创性工作取得突破的关键。显然,“创造性”具有重要的“内生”属性与自主性质。既如此,科研工作是一项对思维与方法的“自主性”要求极高的智力创造性工作。可以说,包括诺贝尔奖在内的原始创新性极高的科学研究成果,许多都是在研究人员的高度“自主性”下取得的。可认为,科研“自主性”是“创造性”的重要基础,如果没有极强自主探索的意识与能力,则难以产生创造性的科研成果。

在工作中自主发展能力越强的科研人员,越有突破“惯性”思维与“学术常识”壁垒的能力和机遇。而自主发展能力缺乏的科研人员,往往因循成规,难以取得创新性的科研突破。设想一下,假如伦琴和前人一样认为他所观察到的影像属于不符合常识的非正常现象,则X射线的发现还将会推迟若干年。假如田中耕一服从于已有的化学科学常识,他此生一定无缘诺贝尔化学奖。仅拥有高中水平化学知识的他获得诺奖在某种程度上说明,科研的自主能力、强烈的探索未知与亲身证实的好奇心,胜过于拥有的基础专业知识。这是因为,科学边界的探索永无止境,唯有具有自觉自发的探索甚至“探险”意识和不走寻常路的理念,才能更有效地拓展科学的边界。相反,如果坚信已有的“科学信条”,缺乏独立自主的质疑精神,则已有的科学边界实则会成为人们始终无法逾越的障碍。

鉴于创造性科研工作对研究人员“自主性”的潜在要求,研究生科研自主发展能力的培养十分关键。本文中研究生科研自主发展能力主要指以研究生本人为主体,自主和自觉的开展创新性科研探索以及在此基础上持续提升自己科研素养的能力。著名教育实践家苏霍姆林斯基说,“没有自我教育就没有真正的教育”。我国著名教育家陶行知先生曾指出,“生活、工作、学习倘若都能自动,则教育之收效定能事半功倍。所以我特别强调自动力之培养,使它关注于全部的生活工作学习之中”[2]。受教育主体的“自主性”是此处的“自我教育”与“自动力”的基石。“自主性”对科研训练主体与受教育主体具有同等重要性,科研训练过程可看作是一种特殊的受教育过程。本文提出的科研自主发展能力培养,在理念上与康布斯学习理论[3]充分发展学生潜力以及在智能方面得以自我实现的关键点具有较好的一致性。建构主义的学习观认为,学习过程中除包含对原有经验的改造和重组外,还包含对新信息的意义的建构[4]。可认为,科研自主发展能力培养的目标,其实质在于通过恰当的培养方式与过程,使得研究生自觉具有很好地从研究领域的科学与技术的原有经验和新信息得出创新性知识的能力,以及在科研工作中自主探索和得出“正确”与适当的新信息的能力。

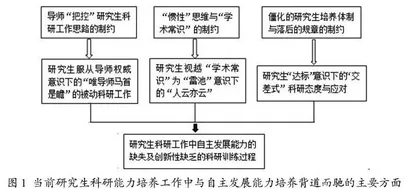

在当今导师主导、培养制度为纲的研究生培养与评价框架下,导师指导方式与培养制度的偏向性必然是研究生科研自主发展能力培养的关键。然而,当前研究生科研能力培养工作中,自主发展能力培养欠缺甚至与此背道而驰的做法十分常见,图1简要列举了当前存在的几个主要方面的问题。

如图1所示,问题的严重性还体现在:经过“科班”培养的研究生是我国科研工作的绝对主力,其科研方面自主发展能力的欠缺不仅影响其一生的职业发展,而且整体上降低国家科研工作的质量与预期效应,“拖拽”科学与技术进步的步伐,影响国家的整体科技竞争力。对整个社会而言,一代一代的研究生应该是社会科技进步的持续不竭的推动力,他们的使命在于基于获得的自主发展能力,在科研道路上不断推陈出新,为促进科学和技术的创新性变革做出自己的贡献。而研究生阶段是科研自主发展能力培养最重要的时期,因此承担此能力培养重要角色的导师与学校应肩负起重任。

相较于当今的美欧与日本等发达国家,上文所述的问题在我国的研究生培养实践比较普遍。我们注意到,不注重学生科研自主发展能力的培养方式已经影响到学生的科研行为方式。当前的研究生“培养文化”会给学生如下明确暗示:研究生期间服从导师,服从管理,瞄准学校毕业规定即可。当前大部分研究生缺乏积极性、主动性和探索性[5]以及学生自身动力不足[6]即是这种情况的反映。

二、应对措施与办法

为了破解上述难题,应该倡导培养研究生科研工作中的自主发展能力,以此能力培养为主要导向之一改进研究生培养方式与方法、打破僵化与落后的研究生培养规章制度、建立高容忍度的学术与科研环境与生态。2019年3月,教育部办公厅发布《关于进一步规范和加强研究生培养管理的通知》也明确指出,研究生培养“要把培养人放到第一位”,要“指导和激发研究生的科学精神和原始创新能力”[7]。

本文提出的应对措施与办法的总体思路如图2所示。在学生科研工作的过程中,通过学生自我主导的具体科研环节,强化其“自己说了算”的具有满足感的心理意识,激发学生的主人翁意识和攻坚克难的自主科研激情,在此基础上培养学生独立探索、锐意创新的科研自主发展能力。

本文为此提出的应对措施与办法如下。

(一)导师环节:鼓励式与“柔性”指导方式

作为研究生科研道路的“领路人”,在学生科研自主发展能力培养上导师的作用至关重要。对导师而言,研究生不应该是“听话”和学术思路上“老实本分”的代名词。为了充分培养学生科研方面的自主发展能力,导师应该摒弃“指令式”的科研指导方式,多给学生提供科学与技术探索的自由,利用鼓励式的指导方式充分发挥学生在科研工作中的能动性与主导性。

首先,在技术方案与路线的设计与实现上,导师应以对学生的启发式引导为主。为此,导师宜采取“柔性”工作方法,在研究方案与方法上减少直接的“发号施令”,鼓励学生围绕目标以“主人翁”的角色进行自主尝试。对个别学生存在的“激进”的想法不予以“打击”,尽量给予包容;即使学生通过亲身实践进行“试错”式的研究,也能使其对课题得以深刻理解。而且,历史的经验说明,对科学与技术难题的一些看似不可行的研究思路中可能暗含了“柳暗花明”的转机。

其次,对学生的思路与方法应多加鼓励与肯定,这不仅可以增强学生的主动性,而且可培养其科研工作上的自信,避免学生对导师“看眼色行事”、只是将科研工作看作是导师安排的任务和“只顾埋头拉车不抬头看路”的消极心理。此外,面对学生“自主技术路线”的挫折,导师不仅应杜绝抱怨、指责和批评,还应代之以及时的鼓励和人文关怀;对好的科研点给予充分的正面肯定,对需要改进之处以启发式的建议提出。另一方面,对学生取得的阶段性成果,导师应该予以充分的表扬和公开“褒奖”。作者的实践经历亲身感受到:学生在实验中遭遇挫折,学术成果发表一波三折时,导师的鼓励不仅仅是“安慰剂”,而且对学生有重要的心理支持和振作精神的作用。除去培养学生科研工作中的自主发展能力外,上述方法也有助于相互信赖的师生关系的形成。

对缺乏自信和科研基础相对薄弱的研究生,科研工作的挑战性带来的压力可能会导致学生的自我否定与意志消沉。此种情况下,导师多方位的鼓励和悉心培养尤显重要。导师除了通过面对面交流的方式开展鼓励为主的工作指导和关心外,还可以邀请专业人士开展讲座、组织高年级的研究生介绍科研经验、赠送学生相关书籍、向学生推荐网络媒体方面的有益文章。实践表明,让学生从容易的科研任务入手和赞赏式的鼓励,是自信心培养的一个好方法,在此基础上的科研自主发展能力培养也可取得一定成效。

(二)自主发展能力培养环境改革建议

着眼于自主发展能力培养的科研训练对研究生创新能力与终生职业发展十分有益,但是它往往意味着更长的研究探索过程,甚至有一定的“风险”。当下相对僵化的研究生尤其是博士生管理制度极不适应自主发展能力培养的需要。譬如,目前普遍存在注重形式和科研成果“重量轻质”的问题,绝大多数高校对博士生提出了较高的论文发表要求。不可否认,论文发表对科学技术的传承具有十分重要的作用。但是,论文发表不仅需要较长的周期,而且需要大量的撰写、修改与润色的时间。博士生在校期间无疑是其科学探索和成长的最重要时期,创新性强的探索性工作需要长时间的专注与精力投入。甚至,从事最前沿研究的博士生在校三年期间即使取得了突破性的进展,也可能来不及发表论文。此外,刚性的高标准论文发表要求会严重打消博士生在自主发展能力模式下开展原创性研究的积极性,甚至出现将致力于投身重大原创工作或技术攻关的博士生淘汰出局的问题。在此局面下,势必会出现博士生本人与导师均无视学生科研自主发展能力培养、甚至出现将满足毕业“指标”作为博士生培养准则的困局。

鉴于上述问题,现有的研究生管理制度需要改进与完善之处主要包括:研究生培养过程管理、研究生“重量轻质”的学位制度。在研究生开题与中期检查等研究生培养过程管理中,应重点关注学生科研自主发展能力的方面,鼓励其自主探索。在对研究生工作的指导、面对面评审中,应培养学生学术上的自主批判能力、破除对学术权威的盲从意识、摆脱受困于学术常识的潜意识。研究生学位制度方面,应该破除刚性的论文发表要求。对原创性强的重大科学问题的研究,可采取十分有利于研究生自主发展能力培养的自由探索的方式,对其不设置论文发表等指标,以培育鼓励创新甚至宽容失败的科研土壤。总结起来,改进与完善研究生管理的关键点如图3所示。