云南民办医学高职院校预防医学专业建设研究

作者: 王建松 李丽萍 张路 赵景秀 张映春 张群智 戚蓉

摘 要:以民办高职院校昆明卫生职业学院对接大健康产业,关注区域基层公共卫生管理专业人才岗位胜任力培养的预防医学专业建设与改革为例,介绍高职层次预防医学专业人才培养目标定位、专业建设实施路径、人才培养体系构建及教学质量保障体系构建等专业建设方面改革的思路、做法和成效,为进一步推动同类院校开展专业建设与改革提供借鉴和参考。

关键词:民办;高职院校;预防医学;专业建设

中图分类号:G712 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)13-0193-04

Abstract: Taking Kunming Health Vocational College, a private vocational college, as an example, this study focuses on the construction and reform of preventive medicine specialty, which connects with the big health industry and focuses on the competency training of regional grassroots public health management professionals. This paper introduces the ideas, practices and effects of professional construction reform in preventive medicine specialty at higher vocational level, such as the orientation of talent training, the implementation path of specialty construction, the construction of talent training system and the construction of teaching quality guarantee system. It provides reference for promoting the professional construction and reform of similar colleges.

Keywords: private; vocational colleges; preventive medicine; professional construction

2015年,教育部在《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录》中新增设预防医学专业[1],作为国控专业招生。2016年部分高职院校开始首届招生,从专业发展历史来看高职层次的预防医学专业比较年轻。

昆明卫生职业学院作为一所云南民办医学高职院校,为了更好地适应当前医学模式转变以及大健康产业发展现状,为基层医疗机构提供公共卫生与预防医学专业人才支持,在充分进行社会、行业调研的基础上开始预防医学专业建设改革工作,2019年获批举办预防医学专业并招生。主要建设改革内容:顶层设计预防医学专业人才培养目标定位、以面向基层的岗位胜任力培养构建课程体系、结构合理的教师队伍建设、校内外实践基地建设、人才培养质量控制体系建设等方面。

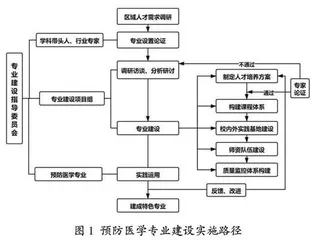

一、预防医学专业建设实施路径

第一步:成立预防医学专业建设指导委员会,负责监督指导预防医学的专业建设工作,结合区域人才需求调研结果,邀请专家论证专业设置的可行性。

第二步:基于专家论证结构,成立专家建设项目组,在充分分析调研和访谈结果的基础上,制定专业人才培养方案,构建“评价-反馈-改进-再评价”的循环路线,保障专业人才培养方案的可行性、合理性、可实施性,在人才培养方案的指导下,进一步构建课程体系,建设校内外实践基地,建设师资队伍,完善质量监控体系。

第三步:在实践运用中,通过“评价-反馈-改进-再评价”的循坏路线,不断完善预防医学专业建设,最终形成特色专业,如图1所示。

二、预防医学专业人才培养体系构建

(一)设计思路

通过对预防医学行业相关专家进行专家座谈和电话访谈,对用人单位、公共卫生机构走访及预防医学专业在职人员进行问卷调查,对比国内外预防医学专业课程设置和人才培养模式的异同点,确定人才培养模式,对照通过网络信息和文献检索收集到的信息,形成预防医学岗位群对高职预防医学专业人才的岗位胜任力要求与培养体系,如图2所示。

(二)预防医学专业人才培养目标

专业人才培养目标的定位,就是要清楚地回答“我们要培养什么人?”的问题。答案基点取决于国家战略需要和区域经济发展及产业结构调整的需要。《“健康中国2030”规划纲要》的发布在国家层面提出坚持以基层为重点,以改革创新为动力,预防为主的卫生与健康工作方针[2]。对高职预防医学专业人才的培养提出了国家战略层面的新要求。

通过对云南省基层医疗卫生单位的预防医学专业人才岗位胜任力调研分析,结合专家函询结果,将预防医学专业人才培养目标定位:培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,面向区域基层疾病预防控制、基本公共卫生服务、健康管理等工作岗位群。具备疾病预防控制、公共卫生监督、医疗机构卫生监管、健康教育和社区卫生服务等工作能力的高素质实用型预防医学人才。

(三)预防医学专业课程体系

为了实现预防医学专业人才培养目标,遵循技术技能人才的成长规律设置课程体系,按职业或技术领域的新需求,梳理出典型工作任务,分析素质、知识、能力构成,科学合理确定人才培养目标与规格。以培养预防医学职业能力为主线,以培养专业技术应用能力和基本职业素质为重点,构建以培养学生职业能力为主线的课程体系,强化专业课程的实践性和职业性[3]。

通过校企合作平台,校内专任教师和临床一线专家共同研究梳理岗位胜任力的核心内容:培养学生基层公共卫生服务能力,强化基本公共卫生服务技术、预防医学实用技术、健康管理实务等实际工作所需要的技术技能,紧密对接公共卫生执业助理医师考试大纲要求,结合专业特色建设方向设置特色课程。

将预防医学专业课程体系分为五个模块,如图3所示:公共基础课程模块、专业基础课程模块、专业核心课程模块、专业课程模块、选修课程模块,总学时2 990学时(含选修课240学时),其中理论学时1 504学时(含选修课理论部分206学时),占课程总学时50.3%;实践(训)学时1 486学时,其中校内实训492学时(含见习课),选修课实训部分34学时,跟岗实践960学时,占课程总学时49.7%。课程设置在传统“三大卫生”及流行病学和卫生统计学的基础上增加健康教育学、社会医学、健康管理学等,使得专业课程更加贴合基层公共卫生人才培养需求[4]。

(四)预防医学专业实践基地建设

校内教师与公共卫生管理专家共同开发教学资源,建设案例库、课程标准、考核评价标准,校院合作共同建设实践基地,通过“共谋、共建、共管、共享、共赢”的院校协同机制;实现四化:实训环境仿真化,实训设备岗位化,实训方式标准化,实训考核多元化,为实践教学体系改革提供有力保障,保证教学内容与临床工作岗位的无缝对接,促进专业培养目标达成,如图4所示。

(五)预防医学专业教师队伍建设

专业人才培养的任务最终要由教师团队来操作和实施。教师队伍是专业人才培养和专业建设的核心力量。但学校单纯的专任教师存在明显的三方面短板,一是教师行业企业经验严重不足;二是教师实习指导能力差;三是教师专业综合实训设计和指导能力不足[5]。

针对以上问题,我院预防医学专业通过引育并重,“六大举措”强化师资队伍建设,形成“金字塔”型教师队伍。从而优化师资队伍结构,促进教师队伍的梯队建设;提高教师队伍素质,打造教学水平高实践能力强专兼结合的“双师型”教师队伍。

1. 举措一:实行青年教师“一对一”导师制

聘用行业专家担任兼职教师,除参与日常教学外还要负责青年教师培养,对三年以下的青年教师,安排一位行业专家一对一指导,制定三年培养规划,帮助教师成长;教务处及人事处每年根据教师培养目标达成情况对兼职教师进行考核,并按照规定给予奖惩。

2. 举措二:改革新教师资格准入制度

新教师入职标准在学历及临床经验上进行改革,要求具有相关职业资格证,且有公共卫生服务,疾病防控等相关工作经历,本科及以上学历。

3. 举措三:教师临床实践常态化

为使教学内容与临床工作岗位对接,及时了解行业新技术、新规范、新业态,每年组织教师利用寒暑假到医疗机构或社区卫生服务中心,疾控中心等实践。每一位教师根据《教师临床实践考核办法》完成考核。

4. 举措四:考核评价突出双师型

鼓励教师提升双师素质,在评优和绩效考核上对双师型教师进行倾斜。

5. 举措五:多措并举加大进修学习力度

途径一 借助职业院校教师素质提高计划培训平台,每年选派教师参加“双师型”教师专业技能培训。

途径二 培养与引进相结合、学校与行业相结合,着力从40岁以下的青年教师中选拔骨干教师进行重点培养。选派教师到省外高校或三甲医院进修学习。

途径三 国外访学,选派教师前往美国、德国、澳大利亚、日本和泰国等国家访学。

途径四 选派教师参加国内外各种学术交流。

6. 举措六:教师技能练兵常态化

为提高教师的教学能力和技能水平,常态化开展教师教学基本功及技能操作考核,考核成绩与教师评优评先及课时费评级挂钩。

学校通过科学的政策、规范的制度、吸引人才的激励三者联动建设专业教师队伍,已经取得良好的建设效果。预防医学专业现有专兼职教师24人,硕士及以上学历教师2人,高级职称教师6人,“双师型”教师10人。

三、搭建“一中心、三层级、二应用、八反馈”的教育教学评价体系

搭建“一中心、三层级、二应用、八反馈”的教育教学评价体系框架,如图5所示,即紧紧围绕教学与人才培养质量为中心,完善学院教学指导委员会、二级学院、各教研室3个层级教学质量保障体系建设,校内系统评估和校外系统评估相结合,从八个维度及时反馈评价结果,校内系统采用智慧校园进行数据实时监测,校外系统采用第三方评价,持续改进,提升教育教学质量。

四、结束语

在专业建设的基础上开展专业群和特色专业建设事关高职学校可持续发展,也是特色建设和“双高”校建设的艰巨任务,是学校“三教”改革工作的载体,是实现专业人才培养目标的基础。专业建设涉及要素多、综合性强,决定了专业建设的艰难与复杂。民办学校制定专业建设机制既要利用灵活性调动校内、校外各方面的积极因素,又要建立稳定的长效机制,才能确保专业建设工作有序实施,取得预期建设效果,并以此为基础推进以提高人才培养质量工作为核心的全面发展。

参考文献:

[1]教育部.普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录[Z].2015.

[2]中共中央、国务院.“健康中国2030”规划纲要[Z].2016.

[3]李新,杨智源,王瑞,等.高职高专医学院校预防医学专业课程体系的构建与实施[J].卫生职业教育,2017,35(3):3-4.

[4]王轶楠,赫欣,沈国安.创新创业形势下高职院校预防医学专业课程体系的构建初探[J].卫生职业教育,2019,37(2):10-11.

[5]牛国良.高职院校财经类特色专业建设探讨[J].职教论坛,2015(33):75-78.