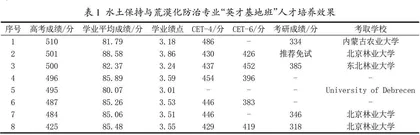

“双一流”学科建设背景下水土保持与荒漠化防治专业“英才基地班”人才培养模式的探索与实践

作者: 彭静 党晓宏 蒙仲举 高永 左合君 王瑞东

摘 要:坚持把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准。文章基于“双一流”学科建设背景下,以内蒙古农业大学水土保持与荒漠化防治专业“英才基地班”人才培养模式的建立为契机,实施“问题驱动,直观教学,互动共享”的实践教学模式与“设疑,激趣、启思、探究,归纳”的实践教学方法,通过优化教学体系、建立学生学业考核评价体系与激励机制、构建实践教学保障体系、结合专业特点挖掘课程思政元素等途径激发学生的学习热情,培养和提高学生的专业素养、科研创新能力和使命担当,以满足新时代水土保持与荒漠化防治学科的建设与高质量人才培养的目的。

关键词:英才基地班;人才培养模式;探索;实践;水土保持与荒漠化防治

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)15-0044-05

Abstract: Adhering to the effectiveness of moral education is the basic standard for testing all the work of the universities. Taking the establishment of the professional personnel training mode of "Talent base class " horizon in Soil and Water Conservation and Desertification Control in Inner Mongolia Agricultural University as an example, this paper implements the "the scene teaching, issue drivers, interaction between teachers and students" practice teaching model and "addition, explore, migration, achieves" the practice of teaching methods. By optimizing the teaching system, establishing the students' academic examination evaluation system and incentive mechanism, the construction of practice teaching system to stimulate student's study enthusiasm, we improve the students' professional attainment and innovative ability, strengthen Soil and Water Conservation and Desertification Prevention and Control of discipline construction and the purpose of high quality talents.

Keywords: talent base class; personnel training mode; exploration; practical; Water and Soil Conservation and Desertification Control

在我国经济社会不断发展的背景下,由生态环境问题引起的水土流失和土地荒漠化已成为制约国民经济发展的重要因素之一[1]。提高人才培养质量,改进传统的教学方法和教学模式,深化专业改革,已成为新时期专业发展的核心任务[2]。高校要整合现有的各种资源,创新教学方法,改变传统的教学方式,努力培养学生的批判性思维、创新能力和实践能力。内蒙古农业大学为深入贯彻《教育部农业部国家林业局关于推进高等农林教育综合改革的若干意见》《教育部农业部国家林业局关于实施卓越农林人才教育培养计划的意见》《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》《国务院统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》《内蒙古自治区统筹推进国内和世界一流大学一流学科建设的总体方案》等文件精神,结合国家创新驱动发展战略、内蒙古自治区经济社会发展和学校一流学科建设对拔尖创新人才的需求,于2016年开展了首届“英才基地班”试点工作,共招收参加全国统一高考、分数达到相应科类本科一批分数线的60名区内学生,分配到包括水土保持与荒漠化防治等的4个专业学习。

立德树人的成效是检验高校一切工作的根本标准。在高校教学改革与发展的大趋势下,落实立德树人根本任务,提升高校管理育人成效,内蒙古农业大学水土保持与荒漠化防治专业在建设中按照“育人为本,德育为先,能力为重,全面发展”的要求,以内蒙古自治区拟规划建设为一流学科所支撑专业为依托,以培养拔尖创新型卓越农林人才为主要目标,整合优质教育资源,发挥学科专业优势,创新人才培养模式,完善体制机制,对水土保持与荒漠化防治专业进行了卓越人才培养模式的改革探讨与实践,在英才班学生培养的过程中优化了传统的专业人才培养方案,坚持夯实以学生为主体的实践教学模式和方法。加大学校教育教学改革力度,强化实践教学环节,加强就业创业创新教育和就业指导服务。努力建设培养课程新体系、新内容、新方法,注重实践教学环节的创新与改革,积极构建了多元化的实践教学体系,提升了学生的创新能力、实践能力和综合素质的培养。探索卓越农林人才培养的有效途径,提升教育教学水平和质量,着力培养学生的科研潜力、创新思维和责任意识,为一流学科建设提供人才支撑与保障。

一、以“教师为主导,学生为中心”的实践教学模式和方法

教学实践过程中,在总结水土保持与荒漠化防治专业学科特色的基础上,结合社会需求和学生的实际情况,充分发掘学生的主观能动性,形成在教学活动中以教师为主体的教学方法和以学生为主体的教学内容,即:问题驱动,直观教学,互动共享模式下的“设疑激趣导学,创设优质课堂”实践教学方法。

(一)实施“问题驱动,直观教学,互动共享”的实践教学模式

在教育事业跨越式发展的进程中,教育理念发生了极大地进步和转变。“良好的开端是成功的一半”,培养水土保持与荒漠化防治专业的学生在热爱专业情怀的同时,鼓励学生自己提出问题,加深对学科领域知识的认识,改变“屏幕上演,讲台上讲”的传统教学方式。以水土保持与荒漠化防治专业领域现场教学的方式,在问题驱动下,让学生通过观察植物、工程等防护措施基本构造、了解其防护原理和功能作用,加深学生对知识的理解和感知。“学起于思,思源于疑”,思维的转变是先从疑问的产生开始,因此,在现场教学过程中形成以教师为主导、学生为中心的多元互动的实践教学结构。教师通过精心设计教学方式,采用高效的方法和技巧,利用水土保持与荒漠化防治领域的科研案例引导教学,引导学生去主动观察,发现问题,通过观察、演练、思考,教师适时设疑激趣鼓励学生积极思考,让学生在与老师的互动探讨中把握要领,充分动口、动眼、动脑、动手来提高读、说、写的能力。学生适时反馈学习效果,使教师能够加以归纳、综合、提炼,并在总结中参透学习的本领和科学的思维方式,及时改变教学策略,选择最佳教学方式,其作用多半具有引导性和示范性[3]。

(二)采取“设疑,激趣、启思、探究,归纳”的实践教学方法

教育改革的迅速深化,对优质课堂教学的要求越来越高,在实践教学过程中,精心组织课堂,要注重把学生的兴趣、知识、技能和创新探索紧密结合起来。讲究教学策略,设立层层疑问,激发学生兴趣,启迪学生思维,诱导学生探究,有效地引导学生从观察、思考和联想中发现知识的内在联系。水土保持与荒漠化防治专业是一门环境生态类学科,其综合了防治原理、设计思想和方法、试验操作和观察、数据分析处理等多个方面的知识和能力。我们在实践中总结出了“设疑,激趣、启思、探究,归纳”实践教学方法,在引导学生主动探究科学的活动过程中培养学生各种能力方面作了一些初步探索。

设疑,在教学过程中,关键步骤在于设置疑问,疑问是教学的基础手段。同时,现场教学以及试验最能引起学生的注意力,激发学生对水土保持与荒漠化防治知识和技能的兴趣,使学生明确所学内容的防护应用及社会需求。布鲁纳曾说:“学习的最好刺激乃是兴趣”,在教学过程中教师首先要设立疑问,制造“悬念”,引导学生观察、试验、思考,让具体的自然事物、有趣的自然现象吸引学生,激活并启发学生的思维。启思,学生获得的感性事实是比较混乱的,缺乏条理性。教师要引导学生整理,加工事实,进行思维加工。让学生通过语言把各自收集到的事实以及对事实的看法进行互相交流,在具体到抽象的认识过程中活跃学生的思维,充分发挥他们的想象力、创造力。实践、探究的过程是创新的过程。教师提供揭示自然现象间关系的材料,如水土保持规划课程教学中,通过提供生态环境水土流失严重地区的气象、水文、地质等发面的基础数据,让学生熟悉规划的设计原理,根据样地自行设计水土保持规划。从课堂教学效果来看,同学们以小组的方式都设计出了比较理想的方案。通过之前环节的活动,学生得到了信息和思维的结果,将设立的疑问归纳总结,在实践教学过程中,通过教师的精心指导,学生发现问题,自己提出问题,自己分析问题,自己解决问题,创新意识和能力得到充分发展。

二、优化水土保持与荒漠化防治专业的教学体系

(一)完善课程体系,优化专业结构

实现人才培养,保证教学质量的关键在于课程体系的完善。教育部门对课程的总学时数和总学分有明确的规定,在有限的时间内如何合理安排,使学生综合素质提高到极致,这是教育观念和教学艺术的综合体现。水土保持与荒漠化防治专业的专业基础知识课程要抓住技术核心、明确目标,扎深基础、口径不宜太宽、重点培养能力,使学生学会、学懂、熟练、能用。面向社会需求设置专业,精选专业基础课,把专业基础课和公共基础课等作为一个整体来安排。选择与水土保持专业关系密切的,相互影响较大的列入其中,其他则不作必修。公共基础课除按规定和常规开设外,设置一些与本专业培养目标联系较多的专业选修课程构建合理的新课程体系,实现水土保持方案编制、监测、效益评价和管理等方面的人才培养目标。

习近平总书记在2021年3月5日参加内蒙古代表团审议,谈到要保护好内蒙古生态环境,筑牢祖国北方生态安全屏障。习近平总书记强调“统筹山水林田湖草沙系统治理,这里要加一个‘沙’字。”这次专门把治沙问题纳入其中。从这个意义来说,我们要强化水土保持与荒漠化防治专业,扩大社会影响力。在专业设置上,也要贯彻人性化原则,满足社会需求,优化培养方案,增加素质教育、创新创业及实践教学环节。加强水土保持与荒漠化防治学科知识结构的系统性和完整性,创造更广阔的就业前景。

(二)改进教学方法,提高教学质量

基于水土保持与荒漠化防治专业英才班卓越人才培养目标,改进教学方法和手段、增强教学过程的直观性和参与性、提高课堂教学成效,是水土保持与荒漠化防治学科培养具有创新性研究型人才的主要途径之一[1]。在课堂教学中,加强核心课程适合的教学方法和手段的研究,创建新的实践课程,注入式满堂灌的方式不可取,应逐步开展专题或案例讨论,实施启发式、研讨式、辩论式、现场式、混合式的教学方法,开辟全方位开放课堂,有效实施理论与实践紧密结合的教学方法,实现开放性和多元性,调动学生学习的积极性,强化学生查阅文献和掌握专业前沿动态的能力培养,同时可以克服实验教学附属于学科理论的种种弊端。通过现代化的教学手段,激发学生强烈的求知欲。