瑜伽课程创新与教改实践

作者: 张艳青

摘 要:为提高大学生健康素养,通过重塑瑜伽课程模式、问卷调查、课堂观察、多元访谈、理论测验等方法进行课程创新与教改实践。发现大学生健康生活方式理论认知率为91.80%,23点以后入眠比例为87.00%,实验班与对照班相比,学生对课程、自我身体活力、体能、体型满意度分别提升了7.02%,5.11%,10.68%,15.69%。得出学生健康生活方式的知行不合一,采用聚焦健康的课内外一体化+混合式瑜伽课程模式可有效促进学生健康素养的提升。

关键词:瑜伽;健康促进;混合式教学;课程创新;大学生健康生活方式

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)15-0061-04

Abstract: With the health literacy promotion of college students as the goal of education reform, curriculum innovation and teaching reform practice are carried out through methods such as the new yoga curriculum model, questionnaire survey, classroom observation, multiple interviews, and theoretical tests. The research shows that: the cognition rate of college students' healthy lifestyle theory was 91.80%, and the proportion of falling asleep after 23:00 was 87.00%. Compared with the control class, the students' satisfaction with the curriculum, self-physical vitality, physical fitness, and body shape increased by 7.02%,5.11%, 10.68%, 15.69%. Conclusion, Students' healthy lifestyles are inconsistent with knowledge and behavior. The use of integrated intra- and extra-curricular + hybrid Yoga curriculum model focusing on health promotion can effectively promote the improvement of students' health literacy.

Keywords: Yoga; health promotion; mixed teaching curriculum innovation; college students healthy lifestyle

党的十八大以来,我们党把人民健康放在优先发展的战略地位,2016年中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》提出“加强健康教育,塑造自主自律的健康行为,提高全民身体素质”。习近平总书记指出“没有全民健康,就没有全面小康”,中国要实现内涵式全民健康离不开人人自我健康意识及素养的提升。2020年国家体育总局、教育部联合发布《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》,青少年健康问题已经成为新时代国家发展的“痛点”和难点[1]。

季浏、汪晓赞等[2-6]多位专家学者从学生健康促进的理论层面和课程建设理念进行了深入探讨,季浏教授带领其研究团队构建了《中国健康体育课程模式》,强调有运动负荷、有体能练习和有运动技能“三有”,以提高学生身体素质,改善心理健康。目前国内对学生健康生活方式的影响因素、理论分析等宏观政策性理念性研究较多,从促进学生身体素养提升和健康行为养成的一体化课程模式建设方面进行的研究较少。

本研究聚焦健康促进,以提升学生健康素养为目标,从认知因素切入构建基于移动智能终端的课内外一体化的“理论+实践”健康生活方式教育模式,运用线上线下混合式教学,配合行为促进监督手段瑜伽课堂教学,即理论+实践+课堂监督反馈的模式进行实证研究,以期提高学生“健康素养”,培育学生践行健康生活方式的自觉性和健康中国奋斗有我的担当意识。

一、研究方法

(一)文献资料法

以“健康促进”“大学生健康生活方式”“身体素养”“健康素养”为关键词在中国知网搜索相关文献资料,进行总结归纳,再此基础上展开本研究。

(二)问卷调查法

运用自编大学生健康生活方式调查问卷,对2018-2019-2,2019-2020-1学期选修瑜伽的学生分别进行两次线上问卷调查,分别为第一课、学期最后一课。探究大学生健康生活方式认知现状、行为特点、体育与健康指导需求以及不同模式瑜伽教学实践后学生健康生活方式和行为的变化。

(三)教学实验法

选取2018-2019-2选修瑜伽的两个班共84人(男2人,女82人)作为对照班。在2019-2020-1选修瑜伽的班级中选取两个班共84人(男4人,女80人)作为实验班进行16周的健康促进教学实验。

(四)数理统计法

统计、分析问卷、教学实践和效果评价等数据。

二、研究目的

探究大学生健康生活方式认知、行为现状,构建课内外一体化+混合式瑜伽课程模式,为提高大学生健康素养,构建“健康中国”,实现“全民健康”提供大学体育干预的理论与实践参考。

三、研究结果

(一)大学生健康生活方式认知-行为现状及对教学设计的启发

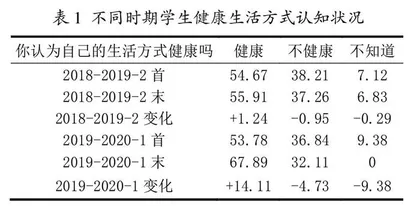

调查显示,瑜伽班学生对自己生活方式健康的觉知度较高,尤其是经过一学期的学习之后,对健康的辨识度皆有提升,而以健康促进理念进行教学干预后,提升幅度更大,见表1。

表1 不同时期学生健康生活方式认知状况

需指出两个学期初期皆有小部分(7.12%,9.38%)学生不知道自己生活方式健康与否,12.4%的学生对健康生活方式的功效认知持消极态度,见表2,可见学生健康理论水平存在差异,在健康理论传授时,应注意教学策略,摒弃灌输式,采取自助餐式教学,增加理论的趣味性、通俗性、实用性、科学性和前沿性,以激发不同层次学生的兴趣,实现因材施教。

学生对健康生活方式构成要素作息、饮食、睡眠的认可度较高,见表3,对运动、心理的认可度提升空间还很大,在健康促进策略中需结合瑜伽的课程特点,重点加强学生运动促进健康的意识培养,增加运动促进心理健康等理论内容的传授。

表2 对健康生活方式功效的认知

大学生熬夜现象普遍,58.43%的学生近三个月中出现过视力下降、肩颈腰部不适。23点以后入睡的人占到87%,0点之后入眠的人有32%,仅从作息而言,大学生健康生活方式的践行率一般。大学生熬夜、亚健康状态普遍存在。作为祖国栋梁的大学生不应随波逐流,应树立责任意识,对自己的健康负全责,提高健康意识和自控力。

大学生起床时间集中在6:00-8:00,其中7:00-8:00区间起床的人最多,这个时段能初步满足基本睡眠时间的需求,但长期熬夜对人体的危害是无法用延长睡眠时间弥补的。在课程各阶段,老师需多次引导,有智慧地将科学睡眠理论呈现给学生。

表3 对健康生活方式构成因素的认可比例

从面对压力的策略看,见表4,学生多选择找人倾诉和其他,对运动的选择只有7.06%,而对学生运动频率的调查中,能保持每周3次以上主动锻炼的学生不足三分之一,可见学生运动习惯较差,运动意识有待提高。在课程中,应增加运动干预相关内容的比重。

从引起大学生生活方式改变意愿的条件看,见表5,要有理论和方法,超过一半的学生会改变。如果再加上同伴和制度强制,90.58%的学生会改变。因此在教学中需改进教学策略,加强管理,改革评价,促进学生自主学炼习惯、知行合一素养的养成。

(二)基于移动智能终端的大学生健康生活方式“理论+实践”促进模式教学设计与实践

信息化与移动智能终端的普及让线上学习变得唾手可得,作为数字化原住民的00后对线上知识的获取拥有格外的亲切感,他们习惯了使用网络获取自己感兴趣的知识,因此充分发挥信息技术优势,构建基于移动智能终端的大学生健康生活方式“理论+实践”促进模式,将会增加大学生的学习便利性[7-8],有利于学生自主意识的激发,更为学生健康促进的知行合一[9]营造良好氛围、提供积极环境。

1. 健康促进理念下基于移动智能终端的瑜伽线上课程建设与优化

融合“健康促进”“OBE”“以学生为主体”“金课”“课程思政”理念,建设线上瑜伽课程,在学习通平台上开放给学生。线上课程可以实现随时随地复习、学习、预习,改善瑜伽理论教学不足的问题,拓宽师生互动时空,实现个性化教学,增强老师影响力,为健康生活方式的形成与行为促进提供强有力的平台保障。

(1)制定新版教学大纲。在新理念下,增加线上、线下、线上线下混合式教学目标、内容与要求。根据学情调查和同行研讨结果,对教学内容、呈现形式、内在逻辑等进行整理、再设计,制定新版教学大纲。

(2)优化瑜伽教学内容,增加健康促进专项理论。除了常规瑜伽教学中的体式、冥想、调息、身体素质训练,增加了瑜伽经典、瑜伽饮食、瑜伽处方等基础理论以及中医养生文化、太极与瑜伽、运动与健康、心理与健康、睡眠、饮食等健康促进理论。

(3)完善教学辅助资料、制定健康促进教学方案。完善瑜伽线上课程试题库、作业库等辅助资料。制定课前、课堂、课后不同时段的健康促进方案。

(4)实施同一价值导向的多元评价,促进健康行为养成。在瑜伽教学大纲、线上内容呈现、线下面授、线上线下混合式教学策略和成绩权重方面凸显“健康素养”提升,通过分数这一约束手段,引导大学生行为改变。改革以往过于侧重运动技术或身体素质的终结性评价,采用增加意识塑造、态度、情感过程性评价比重的方式,对学生进行潜移默化的价值引导[10],结合运动技能体能测试实现促进身心双修的综合评价。见表6。

2. 瑜伽课程改革创新教学实践

以“线下为主,线上为辅”为原则[8]围绕“立德树人”、提高学生健康素养开展教学实践。

开课前3-7天将选课学生导入学习通班级,通过面对面建群或教务系统推送群号为每个班级建立微信或QQ群,为创建新型师生共同体、多向学习反馈提供平台与路径[9]。

开学第一课进行问卷调查,营造科学、严肃、博爱、踏实班风;向学生公布教学内容、评价方式,创建纪律严明、要求明确的瑜伽课印象。课前3-7天通过课堂、学习通公告、微信/QQ群三种途径同时公布课堂任务、流程与要求。鼓励学生积极自主完成任务点、讨论,老师及时答疑,实现教学全过程的课程思政化。课前1-3天公布线上学习数据、课外锻炼打卡情况,对个别同学进行个性化引导。课堂先总评学生线上学习、课外打卡情况,再学练新内容,不定期布置各类型课后作业,促进学生思辨能力的提高和健康行为的落实。做到课前有提示,课中有评价,课后有监督。

结合教学内容设定不同时段的线上主题讨论、课后测验或作业,关注学生学习体验和效果。课前、中、后+线上线下立体式激发学生责任担当意识,引导鼓励学生对生命的深度思考。对表现积极、作业完成质量高的学生给予当众表扬,表现差的学生个别指导,总结归纳共性问题,制成单元作业小结纳入线上课程资料,促进生生互学,通过榜样的引领示范作用增强学生价值感、提高学习积极性。