基于BOPPPS教学模式+“雨课堂”应用的混合式教学研究

作者: 李洁 张艳玲 陈全荣

摘 要:文章探讨以培养学生能力为核心,全面调动学生学习积极性的教学创新。文章借鉴BOPPPS 教学模型,结合 “雨课堂”智慧教学应用工具,利用网络教学资源,将中国建筑史课程教学进程进行重新设计,分为引入、目标、前测、参与式学习、后测和总结六个连贯环节,重构混合式教学的目标,重视学生参与性,强化教学反馈机制,持续改进教学质量。教学改革的实践显著改善教学效果,希望能为国内综合类高校建筑学专业中国建筑史教学改革提供参考。

关键词:BOPPPS教学模式;雨课堂;混合式教学;中国建筑史教学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)19-0060-05

Abstract: This paper discusses teaching innovation that takes the cultivation of students' ability as the core and fully mobilizes students' learning enthusiasm. The paper draws on the BOPPPS teaching model, combined with the "Rain Class" smart teaching application tools, and uses online teaching resources to redesign the teaching process of Chinese Architectural History course, which is divided into six categories: Bridge-in, Objective/Outcome, Pre-assessment, Participatory learning, Post-assessment and Summary. It reconstructs the goal of blended teaching, emphasize students' participation, strengthen the teaching feedback mechanism, and continuously improve the quality of teaching. The practice of teaching reform has significantly improved the teaching effect. It is hoped that it can provide a reference for the teaching reform of Chinese Architectural History in domestic comprehensive colleges and universities.

Keywords: BOPPPS teaching mode; Rain Class; blended teaching; Chinese Architectural History course

2020年由于新冠肺炎疫情的爆发,“全国所有普通本科高校全部实施了在线教学,108万教师开出110万门课程,合计1 719万门次;参加在线学习的大学生达2 259万人,合计35亿人次。”基于互联网的信息化教学将成为一种新常态,暨南大学引进雨课堂智慧教学专业版平台,可以将工具有机融入到日常教学中,优化教学资源、教学过程和教学全周期数据分析及教学评价等,量化学习情况以帮助教师精准教学,实现基于智慧教学应用的混合式信息化教学。本文以建筑学专业中国建筑史课程的教学改革实践为例,探讨如何利用“雨课堂”教学工具对课堂内外资源进行整合,采用BOPPPS模式组织教学,利用教育的信息化带动教育教学现代化,实现以“线下授课为主,线上教学为辅”的“新模式”组织混合式教学。

一、中国建筑史课程开展BOPPPS 教学模式+“雨课堂”应用混合式教学的目标

中国建筑史课程是面向建筑学专业大二学生的专业必修课,由于暨南大学是侨校,建筑学专业的内外招生的比例接近1∶1,即外招生源约占50%,这就造成学习中国建筑史的学生知识基础存在较大的差异,内招生对中国古代的历史有个基本认识,外招生的基础则非常薄弱。根据调研,大部分同学认为本课程知识点多且分散,部分内容理解困难,对于课堂不懂的内容,部分学生希望课后开展个别指导。对于课后练习的安排,大部分同学倾向于能不受时空限制的便捷、即时、高效的沟通,练习后的成果可以立即得到反馈,并且可以利用碎片时间练习。此外,该课程由于受到课时量和教学容量的双重制约,教学进度一直比较紧凑,课堂教学中基本没有安排巩固练习、考核等环节,学生普遍反映进度稍快,因此教学必须将时间向课外延伸,加强开发课前和课后环节。因此根据对中国建筑史课程的学情分析和教学分析,开展“雨课堂”教学应用的混合式信息化教学的目标为:利用“雨课堂”教学工具有机整合课堂内外,适应学生学习习惯、学习需求的变化,结合BOPPPS教学模式,开展翻转课堂教学,从而提高学习效果和教学效率。

二、BOPPPS教学模式+“雨课堂”应用的混合式教学总体思路

(一)课程基本信息

中国建筑史是一门介绍中国建筑的发展历程和发展规律,评述中国建筑的基本形态,以典型实例阐述建筑创作的思想与设计手法的课程,是建筑学的专业理论课,也是专业核心课程。该课程的适用对象为建筑学专业的学生,每年的选课人数为40人左右。学分为2学分,课程总学时为36学时,其中理论课28学时,参观及设计课8学时。

中国建筑史的教学目的除了加强学生对中国建筑文化的综合知识认知,掌握中国古代近代建筑发生和发展的基本规律外,更在于提高学生的建筑理论修养和设计思维能力,为进一步学习专业课和建筑设计创作奠定基础。因此,如何在中国建筑史的讲授过程中,将中国传统建筑先进的设计理念和设计方法系统地传授给学生,并使学生能够真正理解、掌握并正确运用到建筑设计中去是教授中国建筑史课程教师所面临的问题。

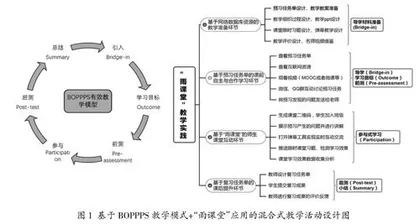

(二)混合模式

中国建筑史课程采用线上线下“自主+探索”混合式教学,教学内容按照BOPPPS有效教学模式进行组织设计。起源于加拿大的BOPPPS 教学模式,是指一种教学过程设计模型,它是根据教育学中人的认知理论而提出的,即将教学过程划分为导入(Bridge-in)、目标(Objective)、前测(Pre-assessment)、参与式学习(Participatory learning)、后测(Post-assessment)和总结(Summary)六个部分,这种教学模式重点关注教学目标的达成,将教学内容分解成六个模块,即通过问题导入(Bridge-in)吸引学生注意力和兴趣,阐明学习目标(Outcome)并以此为重点难点,设置问题进行课前小测(Pre-assessment),课堂进行互动式教学,全程注意学生的参与(Participation),留下习题进行后测(Post-test)并让学生以思维导图的方式总结(Summary),形成闭合教学循环,六个模块既各自独立,又前后相互联系有机联结,每个环节的实施都是为了达成教学目标,如图1所示。

第一阶段的“自主”课堂是基于问题的自主学习,学生通过教师“雨课堂”发布的MOOC链接和相关视频、图片素材开展学习,教师的重点是监督和引导,指引学生更好地掌握本课重点。教师对第一阶段的测试结果进行分析,确定学习难点,从而做出与之相对应的教学方案。

第二阶段的“探索”课堂是基于任务学习,学生运用自主课堂所学知识解决具体的工作任务,进而突破本课难点。从而形成“课前导学-MOOC课堂-课前小测查缺补漏-师生互动课堂教学-课堂检测评估-课堂总结”的六大资源建设模式,利用在线平台资源容易更替的优势,通过雨课堂后台数据追踪学生的学习动态,教师及时获取学习过程的难点、错点及讨论聚集等学习数据,从而调整下一阶段的教学方案,做到因材施教,发挥学生的主体作用。

三、“雨课堂”结合BOPPPS教学模式在中国建筑史课程教学中的实践

(一)教学准备环节的课程资源——导学(Bridge-in)材料建设

利用互联网资源,中国建筑史课程建设了课堂授课PPT课件12个,授课的内容除了图文并茂的展示教材知识要点之外,还挖掘了MOOC,相关网络视频资源,建设了7个课前预习课件和9个课后复习习题课件。其中7个课前预习课件的内容以短视频、图片以及启发性问题为主,突出趣味性和快捷性,鼓励学生利用碎片化时间进行学习。9个课后习题课件总共设置了213道题,题型为单选题、多选题和填空题。此外还利用了“雨课堂”云平台,建设上传58个短视频资料,作为教学资源储备,见表1。

(二)课前自主和合作学习环节——导学(Bridge-in)、学习目标(Outcome)和课前小测(Pre-assessment)

这阶段是属于翻转课堂阶段,导学是正式进入BOPPPS课堂教学模型的第一步,教师将包含学习视频和启发性问题的预习课件发送给学生,启发学生的学习兴趣,学生通过手机移动端进行预习、回答问题并可以在班级课程微信群、QQ群中留言讨论,教师通过收集学生的问题、对第一阶段的测试结果进行分析,基于前测情况调整教学方案来实现学习目标,如适当调整后续课程内容深度和进度,调整教学方法,针对不同层次学生安排教学重难点等,体现“以学定教”的思想。

该阶段的雨课堂应用主要是“发布公告”“发布预习课件”和“发布试卷”。通过“群发公告”的功能向学生发布课程通知和作业。学生通过智能手机接收教师推送的预习任务单,按照任务单进行学习和回答问题。由于雨课堂课件只能是PPT格式,因此课前预习材料以“发布公告”和“发布课件”两种方式进行。布置作业时“群发公告”这个功能要和课程微信群、QQ群结合应用,在群中即时和学生交流,回答他们的问题,“雨课堂”在即时交流这方面还存在短板,但“雨课堂”可以确保每位注册了“雨课堂”的学生都收到课程通知和课件。

(三)课堂交互环节——参与(Participation)

这是属于课堂教学阶段,是实施“雨课堂”与BOPPPS教学模型整合的关键环节,在这个环节,教师最重要的事情是设计恰当的任务。教师在讲授知识点基本概念、内容框架、重点和难点时,让学生基于任务进行探索学习,全程注意学生的参与(Participation),进行互动式教学。

雨课堂应用可以发挥实时问答互动的作用。学生阅览课件时,可利用每页课件的“收藏”和“不懂”按钮,把课程中不懂的知识点进行标记,教师会根据收到匿名 “不懂”数据的反馈,调整课程节奏并进行重点讲解,通过打开 “弹幕”功能可以随时看到学生的观点及想法,发布课题试卷功能,让学生通过课堂练习,完成相应的操作及应用练习,帮助学生加深对知识点的理解。在每个课堂教学课件中插入2~3个限时选择题,学生回答问题时可以开启抢红包功能活跃课堂气氛,让学生注意力回到课堂,还可以提醒关注走神的学生。

(四)课后提升环节——后测(Post-assessment)

课后测试是课堂教学的必要环节,根据不同层次的培养目标,检测形式可以多样化,借助 “雨课堂”软件,教师将课后试题推送到手机端,考查学生对新知识的接受程度和薄弱知识点,及时快速地调整教学重点,从而进行针对性教学。后测的结果与前测、参与式学习环节的学生反馈,共同组成教师反思教学不足和持续改进的直接依据。

(五)总结(Summary)

总结阶段是整个课程的最后阶段,包括课上的内容和课下的内容。总结阶段在课堂上的内容主要是简明扼要总结该节课的知识要点和强调教学目标,帮助学生从整体上进一步把握理论体系和学习目标,教师对学生的讨论做出总结性的发言,同时预告下一堂课的内容;课下内容则是整理收集到的学生反馈信息,并形成简单的教学过程分析报告。对于学生来说,要求学生用思维导图的形式总结学习成果,这样可以从整体上帮助学生掌握和理解知识点,同时能训练学生动手能力和归纳总结的能力。表3和表4为笔者借鉴BOPPPS教学模型和步骤,结合“雨课堂”应用,以东南大学潘谷西教授主编的《中国建筑史》的教学单元为例进行的课堂教学设计。整个教学过程联系紧密,教师从教学目标和学生的实际基础出发,形成了一个完整的教学链条。