“金课”背景下理工类课程思政内生式建设的研究

作者: 单洁 卢光跃 黄琼丹

摘 要:课程思政是专业课的灵魂,是理工类专业“立德树人”的落脚点,如何“润物细无声”地将思政元素融入理工类专业课,达到入心入脑的效果是一个急需探讨的问题。文章围绕着国家级线上线下一流课程数字信号处理课程建设过程分析高校理工类专业课程思政建设的必要性与重要性,结合课程内容与实际教学过程,归纳思政元素的类型,并分析课程思政建设前后的教学效果,得出实施课程思政后教学效果显著提高,进而总结数字信号处理课程是思政融入策略。

关键词:理工科专业课;数字信号处理;课程思政建设;融入策略

中图分类号:G420 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)20-0023-07

Abstract: Curriculum ideological and political education is the soul of professional courses and the foothold of "cultivating people by virtue" in science and engineering majors. How to integrate ideological and political education elements into science and engineering majors quietly and achieve the effect of focusing on the mind is an urgent problem to be discussed. In this paper, the necessity and importance of ideological and political construction for science and engineering majors in colleges and universities are analyzed around the course construction process of Digital Signal Processing, a national first-class online and offline course. Combined with the course content and actual teaching process, the types of ideological and political elements are summarized, and the teaching effects before and after ideological and political construction are analyzed. It is concluded that the teaching effect is significantly improved after the implementation of ideological and political course, and then the digital signal processing course is a strategy of integrating ideological and political education.

Keywords: specialized course of science and engineering; digital signal processing; construction of curriculum ideological and political education; integration strategy

立德树人是高校的立身之本,是高校各项工作的中心环节,要努力实现全员育人、全程育人、全方位育人的大格局[1]。在2016年全国高校思想政治工作会议上,总书记指出“要用好课堂教学这个主渠道……使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[2]。这次会议完美地阐述了课程思政在高校立德树人工作中的重大意义,是具有中国特色的课程思政教育理念形成的重要标志,也为新时代高校基于课程思政教学改革提出了新的研究方向和实现目标[3]。随着后续教育部一系列指导文件的出台,尤其是《关于实施一流本科专业建设“双万计划”的通知》[教高厅函〔2019〕18号]和《高等学校课程思政建设指导纲要》[教高〔2020〕3号]的颁布,不仅强调了具有“两性一度”课程内容需要对学生价值引领和精神塑造,而且从专业和学科发展来看,也需要在教学中将价值引领与知识传授、能力培养融为一体,而课程思政就是传统价值引领的内涵升华和外延拓展。

课程思政不是机械的将课程内容与思政点叠加,也不是开展某项教学活动或教学方法,而是一种创新的教育理念,是教育价值的理性回归[4]。目前,课程思政在理工类专业课程中开展还是相对比较困难的,主要原因是多数理工类专业课老师认为该类课程中极少蕴含“思政”的相关内容,或者浅显地认为“课程”与“思政”无从结合,等等。笔者将阻碍理工类课程思政开展的原因归纳如下。

(1)思政元素内涵理解浅表化严重,一些理工类教师混淆了课程思政与思政课程,想当然地认为理工类课程中要融入的“思政”就是马院思政课内容,殊不知此思政非彼思政,课程思政更强调的是“润物细无声”。

(2)思政元素融入方式突兀化严重,课程思政育人最直接的问题就是“两张皮”现象,即要么在整个课程中丝毫看不出除了知识、能力之外的价值塑造和价值引导的内容;要么就是在专业课教学中非常唐突地插入或嵌入某些自认为的思政元素,没有做到将育人之“盐”有机地融入“汤”中。

(3)思政元素同质化严重,由于对课程思政的内涵及其实施目的认识不清楚,使得理工类专业课教师在课程思政推进中,所融入的育人素材都非常的相似,大有同质化倾向。理工类课程大多是直接加入“家国情怀”“卡脖子技术”“科学精神”,造成同一学科体系内的多门专业课思政元素高度雷同;另外,部分教师直接借鉴“网红”课程思政案例,从而形成了课程思政模板化、套路化,使得课程失去了原本的自身特色。

(4)课程思政缺乏系统化设计,专业课教师仅在课程内部进行思政建设,忽略了课程之间、课程体系之间、各专业培养方案内的“立德树人”的层层递进关系,达不到各学科、各专业的育人要求。

因此,本文结合西安邮电大学2020年国家级“线上线下混合式一流课程”数字信号处理课程近几年的教学实践,对课程思政元素挖掘、建设、融入等方面的深入理解和经验,不仅要进一步拓展信号处理课程体系中课程思政建设和教学改革方向,而且为其他理工类专业课课程思政建设和“润物细无声”式的教学设计提供参考和借鉴。

一、理工类课程思政的必要性

在我国高校中,理工类专业的学生人数最多,它是以研究数学、物理、化学、生物、工程、天文等六大类基础学科的原理和方法,以及在各类社会生产实践背景下应用为主的国民发展支柱型学科,它以发现自然规律、研究事物特性并揭示其本质、最终解决实际问题为主要特征,以培养学生的分析、研究、设计等解决复杂工程/系统问题的能力为主要目标。理工类学科主要研究自然科学及相关科学技术,多数教师认为“科技无国界”,无法在知识体系中融入意识形态的问题,但是人类漫长的生产实践活动表明,任何一门科学技术的产生、发展和应用都与国家的倡导与需求息息相关,因此,从这个角度分析,科学技术是有国界的,主要表现在以下三点。

(1)从起源上说:某项科学技术的起源与发展状况是以本国的国情为基础、与国家的社会经济发展息息相关的,是国力的体现、为国家可持续发展提供源动力。创新某项科学技术可以提升国家形象、增强国家话语权和影响力。

(2)从归属上说:关键核心技术必须掌握在自己手中,“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的”,残酷的历史事实告诉我们,只有掌握了关键核心技术,拥有了强大的科技实力和创新能力,“才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全”[5]。

(3)从服务上说:发展科学技术的最终目标是要造福于人民,从本国人民到全人类,虽然各国科学技术发展水平整体各不相同,而且侧重点各不相同,但是并不影响科学技术的服务属性,尤其是在关键核心技术的突破和重大工程项目的建设方面尤为凸显。

总之,科学技术的国家属性就是为国家谋富强、为人民谋幸福[6]。而以教授科学技术知识、培养科学技术能力为主的理工类课程中必然蕴含丰富的“育人”要素,在日常教学中结合学科特点、学生心理发展需求,有计划、有层次地培养学生的科技报国、服务社会、造福人民的意识形态是理工类课程迫切的教育需求。

而课程思政不能简单理解成原有内容外加思政元素或案例,也不能视其为一种教学方法或者教学活动,从其本质上理解,课程思政是教育理念的创新或者说是教育价值的理性回归[7]。另外,课程思政还需要与教师队伍建设和教材建设相契合。这不仅要求理工类专业课要注重知识传授、能力培养与价值塑造的统一,还要求高校教师队伍要保持知识体系、实践能力与意识形态等各方面的先进性;同时,为了配合课程思政教育目标要求,教材中也要潜移默化地进行科学精神、工匠精神、科技报国、奉献担当等要素的德育活动。因此,理工类的课程思政不仅要在教学内容、教学方法与手段上进行创新,还要从多维度来研究课程思政如何在知识传递,能力培养的基础上实现价值塑造以及其效果评价的问题,这都是本课题要研究的核心问题。

信号处理学科是现代通信技术的关键核心技术,而数字信号处理则是信号处理学科的重要理论基础之一,因此作为通信、电子类专业的专业核心课程的数字信号处理课程在培养高质量专业人才计划中有着重要的地位,在“金课”建设和日常教学中更注重立德树人的教育目标的实现,在传授专业知识的同时,注重揭示科学技术发展的内在关系与外在表象,以及关键科学家的历史重要性,从而还原科学技术的本来样貌,帮助学生从科学技术发展史中体会科学精神,从科学技术推动人类文明中坚定科技报国、造福人民的价值引领。本课程的建设经验对于其他理工类专业课融入课程思政有较高的参考价值和借鉴意义。

二、理工类课程思政的重要性

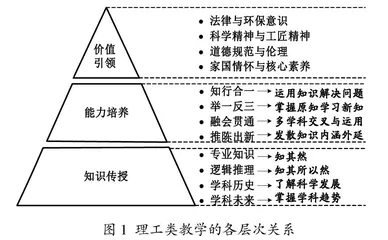

“师者,所以传道授业解惑也”,习近平总书记指出,教师职责第一位的就应该是“传道”。一个优秀的老师,既要精于“授业”“解惑”,更要以“传道”为责任和使命[8]。传道、授业、解惑是对知识传授、能力培养与价值引领的高度概括,这三部分既是相互独立,又是相辅相成的一个整体,三者关系如图1所示。

教学中,理工类专业课教师要善于激发学生的学习兴趣、引导学生开展自主探究,鼓励学生发现问题并解决问题,要知其然、更要知其所以然。在传授知识的过程中教师不仅要帮助学生自主构建知识体系、还要带领学生认识学科发展、学科前沿以及学科内在的发展特点。

传授知识的同时,更要注重学生能力的培养,最终实现学以致用,由图1可知,在日常教学中,教师要想结合具体知识点有侧重、分层次地培养学生的推陈出新、融会贯通、举一反三和知行合一的能力,就需要理解知识的内涵与外延、进行多种学科的交叉与运用、由已有知识建构出新知识以及解决复杂工程问题的专项训练。

价值引领就是课程思政的核心,是教学的最高层次,帮助学生形成、完善其意识形态,最终达到立德树人的教育目标。大学期间是一个人三观形成的重要时期,在我国高校在校人数中理工类学生人数占比最大,专业课比例占全部课程的80%以上,因此专业课的价值引领意义尤为重要。如图2所示,给出了理工类课程在人才培养过程中开展价值引领的四大方面。