新工科背景下土木工程防灾减灾创新人才培养的虚拟仿真教学平台建设与实践

作者: 熊焱 侯爽 吴迪

摘 要:新工科背景下,以工程能力和创新能力为核心的复合型创新人才是人才培养的新需求。文章在分析土木工程防灾减灾课程实验教学面临周期长、成本高、高危险和不可逆等问题基础上,介绍华南理工大学钢筋混凝土板的设计性虚拟仿真耐火实验平台的建设和实践情况,论述虚拟仿真教学模式在土木工程防灾减灾教学中的优势特色,以及对创新型人才培养的重要作用。

关键词:新工科;土木工程;防灾减灾;虚拟仿真

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)21-0029-04

Abstract: Under the background of new engineering, compound innovative talents with engineering ability and innovation ability as the core are the new demand of talent training. The problems in experimental teaching of civil engineering disaster prevention and mitigation are detailedly discussed in this paper, including: long cycle, high cost, high risk and irreversible. This paper introducesthe construction and practice of the design virtual simulation experimental platform for reinforced concrete slab simulation of fire resistance established in South China University of Technology , and discusses the advantages of virtual simulation teaching modein civil engineering disaster prevention and mitigation teaching, and the important role in cultivating innovative talents.

Keywords: new engineering; civil engineering; disaster prevention and mitigation; virtual simulation

我国是世界上自然灾害最严重的国家之一。对我国大多数城市来说,地震、火灾、洪水是主要的灾种。近年来,随着城市建设的加快,高层、超高层、大跨度建筑物防灾减灾问题日益突出。土木工程是防灾减灾最重要的学科和行业,具有其他学科都不具有的主动性和不可替代性[1]。为进一步提升高校学生的防灾减灾意识和素养,实现灾害教育的普及和传承,近年来许多高校以通识课或专业课程的形式逐步开设了防灾减灾相关的课程[2-6]。因此,作为土木工程专业的人才更应掌握防灾减灾相关的知识和技能,以服务社会。

在各种灾害中,火灾是威胁公共安全的一种主要灾害形式,每年都给人类带来重大损失。我国每年发生建筑火灾15万余起,直接财产损失1.6亿元。为了同时培养学生应用及研究建筑结构抗火性能的创新能力,使学生掌握建筑结构抗火的理论及基本原理设计方法。从2002年起,在建筑结构抗震与防灾课程中开设了“火灾害及结构抗火设计”专题,并于2006年在国内率先开展了“钢混凝土板的耐火性能实验”教学。该教学活动获得学生和业界的一致好评,国内多所高校教师前来学习取经。实施十余年实体实验教学,在教学过程中存在如下问题:学生在进行钢筋混凝土楼板的抗火设计及其耐火实验时,往往因为考虑问题不够仔细周全,楼板的设计耐火极限和实验结果有较大偏差,甚至出现错误;由于从楼板设计到浇筑施工再到耐火实验,周期较长,实验成本较高,学生发现错误后不可能有重新再来一遍的机会;出于安全考虑实体实验中试件明火实验一般是由经验丰富的实验员操作,学生基本全程观摩、缺少独立思考、学习主动性不高,学习效果欠佳;实体实验还具有较高的危险性和不可逆性。

针对上述原因,本团队在二十余年结构抗火科研成果和大量试验数据积累下,通过整合实验和有限元分析数据,结合虚拟仿真技术完成了钢筋混凝土板的设计性虚拟仿真耐火实验教学平台的开发和建设。

在实验中,学生需要整合多门基础理论和专业知识,在给定实验材料、构件尺寸和常温荷载比的条件下,设计出具有预定耐火极限的钢筋混凝土板,完成该板的加工制作,开展该板从荷载布设、仪器安装、高温变形量测直至达到耐火极限的全过程明火实验,分析该板实测耐火极限与预定耐火极限的差异原因,撰写实验报告。该实验有较高的自由度,学生在设计过程中可能由于概念不清晰,或计算出错而给出错误方案,若没有及时发现处理会导致试件无法达到预定耐火极限,是一个多过程、多结局的实验。

一、钢筋混凝土板的设计性虚拟仿真耐火实验平台

(一)实验原理

1. 了解钢筋混凝土板耐火实验的设备、仪表及其工作原理。通过虚拟动画高品质构建出实验场地,以及对亚热带建筑科学国家实验室的“巡游”,了解不同实验室的实验对象;对结构耐火实验室的“巡游”,了解实验室内“三大”高温实验炉的工作尺寸、实验对象、加载能力等; 对实验仪表设备进行介绍,了解其工作原理。

2. 掌握混凝土抗压强度和钢筋抗拉强度试验值与标准值区别。通过虚拟实验对给定材料(混凝土和钢筋)强度进行测试,并对试件破坏历程及最终形态给予生动描述;掌握实验设计中应采用材料(混凝土和钢筋)强度的试验值(由实验中材料强度测试获得),而非材料强度的标准值。

3. 掌握均布荷载模拟和仪表科学布设方法。通过逐步给出操作步骤提示,规范、科学地指导学生完成对虚拟试件的荷载模拟及仪表布设;实验中楼板受到的均布活荷载均由荷重块以均布分布的方式进行模拟;实验中受弯构件背火面温度采集点须布置于板背火面温度特征点上;考虑板的宽度影响,位移计须在板中部均匀布置。

4. 掌握钢筋混凝土板明火实验全过程操作、实验采集及结果输出。通过虚拟动画高逼真展示钢筋混凝土板明火实验的全过程:控制台点火、试验炉点火生成升温曲线、试验炉内板受火后变形和裂缝开展情况、板背火面热电偶采集数据生成温度-时间曲线、跨中位移计采集数据生成挠度-时间曲线。

(二)教学目的

1. 以虚代实:学生通过线上学习相关理论知识,师生互动交流,完成对基础理论和专业知识的梳理归纳。

2. 以虚补实:现代高科技手段构造出逼真的实验室画面,极大地增强了体验者的沉浸感、临场感和真实感,学生通过在线“游览”实验室,完成对相关仪器设备的认知及其使用方法的了解。

3. 虚实结合:学生通过在虚拟环境中进行试件设计、加工制作、仪表布设、数据采集、试件观测,并做出试件耐火极限的判定,线上考核通过后预约开放实验室进行线下实体实验操作。独立完成、全程参与钢筋混凝土楼板的抗火设计及其耐火实验的全过程,有利于学生实践应用能力和动手操作能力的培养。

4. 以虚验实:学生通过预设钢筋混凝土楼板的荷载比和耐火极限,给出板的配筋设计及荷载设计,利用虚拟平台开展明火实验,得出实验结果,对预设目标加以验证,并进行分析研判。学生通过“尝试错误”的过程,从中审视、体验中知错、改错、防错,进一步提高了自辨能力。

将“虚实结合”“线上线下”等教学模式有机融合,激发了学生学习兴趣,提高教学质量;同时,向社会开放共享了一流学科的优质教育资源,起到了一流大学对社会文化发展的引领作用。

(三)教学方法

1. 交互式教学:学生登录实验平台进行相关专业知识学习、试件耐火性能预设及其实验验证、在线知识考核,即时检验学习效果,学习中遇到问题可通过实验帮助中的学习交流平台与教师或其他同学交流讨论。通过在虚拟环境中的师生间、生生间、人机间的相互交流和相互作用达到交互式的教学效果,达到学生通过自主学习、合作学习、探究学习,在交互中扎实掌握理论知识,熟练操作技能的目的。

2. 探究式教学:通过三维动画逼真构建出实验室内场景,极大增强体验者的沉浸感、临场感和真实感,激发学生对实验室内主要大型仪器设备功能用途的探究。在给定实验材料、构件尺寸和常温荷载比的条件下,引导学生探究设计出具有预定耐火极限钢筋混凝土板的正确方法,通过虚拟明火实验验证预设目标,并对结果差异给出合理分析。通过探究式教学达到培养学生运用自学和探究获得的知识,学会举一反三,解决类似或相关的问题,从而牢牢掌握专业知识和实操技巧。

3. 支架式教学:本虚拟仿真实验项目以培养学生的问题解决能力和自主学习能力为目标。系统平台一步一步地为学生的学习构设适当的、小步调的线索或提示,让学生通过这些提示一步一步地攀升,逐渐发现和解决构件设计、试件加工、仪表布设和明火实验过程中的问题;设置了一些相关知识点的选择判断,让学生自己去分析、探索,学生给出答案后系统立即判别正误,显示正确解答。通过实验过程适时提示,帮助学生沿概念框架逐步攀升,掌握所要了解和学习的知识,提高问题解决能力,成长为一个独立的学习者。

(四)实验流程设计

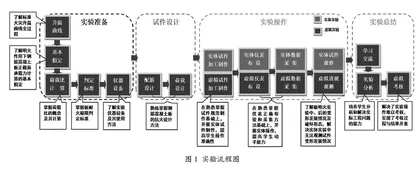

本项目主要由实验准备、试件设计、实验操作以及实验总结四大部分组成。学生首先预习掌握相关专业知识,再进入到虚拟实验室内对相关仪器设备进行认知,熟悉掌握仪器设备的使用方法;然后进入试件的设计阶段,包括试件的配筋设计和荷载设计;之后进入实验操作阶段,包括试件的加工制作、仪表布设、明火实验、数据采集及火损试件观测;最后进行实验的分析、撰写实验报告,以及相关知识点的考核。实验流程图如图1所示。

(五)项目特色

1. 以科研反哺教学

本虚拟实验教学项目是在吴波教授及其团队科研成果和教学实践基础上开发的。钢筋混凝土板的配筋设计及荷载设计组合工况共计144种,通过虚拟明火实验采集、生成板背火面温度-时间曲线和板跨中挠度-时间曲线共计288条。144种工况及其实验数据曲线是吴波教授及其团队二十余年结构抗火科研成果和大量试验数据积累下,由吴波教授指导、一名博士研究生和一名硕士研究生采用ABAQUS有限元软件,对高温下钢筋混凝土板三维瞬态温度场和三维力学性能进行非线性分析模拟得到的。

2. 对实体实验总结凝练

本虚拟平台构设框架是十余年实体实验——钢筋混凝土板的耐火性能实验,在总结经验、反思不足后凝练而成。实体钢筋混凝土耐火实验,由于成本高、周期长、危险大、过程不可逆等原因,每个学生难以全程参与,且为了避免实验操作失误而造成试件对试验炉的损坏、或其他意外事故,实体实验一般是由经验丰富的实验员操作,学生基本全程观摩、缺少独立思考、学习主动性不高,学习效果欠佳。学生通过虚拟仿真实验学习、操作、线上考核通过后,可预约开放实验室进行线下实体实验操作。

3. 多过程多结局实验

本虚拟仿真实验教学管理平台采用先进的计算机仿真技术、多媒体技术和网络技术,实验项目场景高逼真还原了结构耐火实验室场景实体实验全过程,使得本虚拟仿真实验教学变得更加生动、直观、规范。在实验中,学生需要整合多门基础理论和专业知识,在给定实验材料、构件尺寸和常温荷载比的条件下,设计出具有预定耐火极限的钢筋混凝土板,完成该板的加工制作,开展该板从荷载布设、仪器安装、高温变形量测直至达到耐火极限的全过程明火实验,分析该板实测耐火极限与预定耐火极限的差异原因,撰写实验报告。该实验有较高的自由度,学生在设计过程中可能由于概念不清晰,或计算出错而给出错误方案,若没有及时发现处理会导致试件无法达到预定耐火极限,是一个多过程多结局的实验。