课程思政理念下酚的化学性质教学设计

作者: 景崤壁 蒋敏 吴星

摘 要:针对课程思政融入大学有机化学教学的需要,理论梳理并得到化学学科课程思政应该包含“化学思维规律和方法”“具有关联性的化学知识”和“化学学科价值”等三部分的结论,以酚的化学性质为例,呈现彰显课程思政理念的大学有机化学教学设计模型。

关键词:课程思政;有机化学;教学设计

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)21-0113-04

Abstract: In view of the need of integrating the ideological and political education into the teaching of Organic Chemistry in university, this paper theoretically combs and obtains the conclusion that the ideological and political education of chemistry should include three parts: "chemical thinking rules and methods", "relevant chemical knowledge" and "chemical subject value". Taking chemical properties of phenol as an example, this paper presents the teaching of Organic Chemistry in university which highlights the ideological and political education idea of the course design model. This course design model provides a reference for the teaching of organic chemistry which integrates the ideological and political education.

Keywords: curriculum ideological and political education; Organic Chemistry; teaching design

一、问题的提出

2016年12月,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出:“其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。”开启了高校各类课程融入课程思政理念的研究和实践。

2017年9月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化教育体制机制改革的意见》要求,“健全全员育人、全过程育人、全方位育人的体制机制,充分发掘各门课程中的德育内涵,加强德育课程,思政课程”。2017年12月,教育部发布《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》,要求高校大力推广以课程思政为目标的课堂教学改革。几年来,虽然高校课程思政建设取得了大量的成果,但从知网的检索结果来看,研究报道主要集中在大学语文和大学英语等文科学科,聚焦大学化学课程思政的相关研究较少。尚未发现针对大学有机化学课程思政的研究报道[1-3]。

二、化学课程思政的理论分析

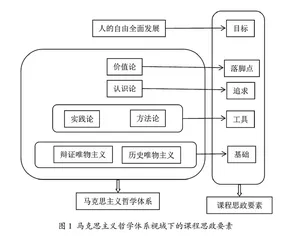

课程思政的协同创新一定是以遵循马克思主义理论为基本原则。马克思主义理论的核心体系是辩证唯物主义和历史唯物主义。作为哲学知识体系,马克思主义理论同样包含本体论、认识论和方法论的理论体系。毛泽东思想丰富了马克思主义理论,发展并完善了以“实践论”为主要代表的马克思主义——毛泽东思想体系[4-5]。因此,课程思政理念一定是以辩证唯物主义和历史唯物主义为基础,以实践论和方法论为工具,以认识论为追求,以价值论为落脚点,最终目的是实现人的自由全面发展。马克思主义哲学体系视域下的课程思政要素如图1所示。

从学科的视角看,学科课程思政的基础、落脚点和最终目标都属于学科价值范畴,学科思政的工具属于学科思维规律和方法的范畴,学科思政的追求是学科知识本身。学科思维规律和方法以及学科知识本身构成了系统的学科逻辑。因此,学科思政包括学科逻辑和学科价值两个主要组成部分。鉴于知识本身的客观系统性,化学学科课程思政应该包含“化学思维规律和方法”“具有关联性的化学知识”和“化学学科价值”等三部分内容。化学学科课程思政体系如图2所示。

彰显了化学思维规律和方法、具有关联性的化学知识和化学学科价值的化学课堂一定是融入了化学课程思政的课堂。学生掌握了化学思维规律和方法,掌握了具有关联性的化学知识,内化了化学价值就必然发展了化学学科核心素养,因此融入了化学课程思政的课堂一定是聚焦发展学生核心素养的化学课堂。

三、大学有机化学课程思政教学设计分析

基于如何围绕“化学思维规律和方法”“具有关联性的化学知识”和“化学学科价值”等三个课程思政要素设计大学有机化学课堂教学,本文以酚的化学性质一节课为例,展开分析和说明。

常见的大学有机化学教材中,酚的化学性质部分包含“酚羟基的反应”“芳环上的亲电取代反应”和“三氯化铁显色反应”三部分。其中,“酚羟基的反应”和“芳环上的亲电取代反应”部分是酚的化学性质知识范畴,“与三氯化铁的显色反应”部分是酚的鉴定知识范畴。知识结构体系如图3所示。

(一)酚的化学性质部分所蕴含的化学思维规律

和方法

人类认知陌生物质的过程一定是按照“是什么”“为什么”和“有什么用”的规律展开的。要回答“酚的化学性质是什么”的问题,其原因归纳总结起来就是酚的酸性和苯环的亲电取代两大类。对于“为什么苯酚具有酸性和为什么酚的苯环容易发生亲电取代反应”的问题,其原因本质上都是由于羟基氧原子和苯环之间的p-π共轭引起的。对于“酚有什么用”的问题,所有的教材都在后续中“重要的酚”部分分别展示了人类生产和生活中重要的酚类物质及其性质和应用。因此,酚的化学性质部分所蕴含的化学思维规律和方法一定是分子结构决定了其性质,性质进而体现了其应用。

在真实的化学课堂中,针对“酚的化学性质是什么”的问题不可能完全模拟化学史上人类对该问题所展开的探究过程。例如对苯酚酸性的探究,直接通过实验展示苯酚水溶液具有一定的酸性必然会引起学习者“为什么要探究其酸性”和“你怎么知道要探究其酸性”等疑惑,大学有机化学课程有相对独立的的实验课配合理论教学,因此导致大学有机化学课堂教学中很少涉及到课堂实验。从逻辑上讲,在不进行实验探究的前提下探究苯酚的化学性质过程只能是基于其结构分析猜测其性质的过程。后续的实验课程就是对理论课堂教学中的猜测结果进行验证。

具备了一定化学知识基础的本科学生,在一定程度上已经理解并内化了“结构、性质和应用”之间的关系。课堂教学过程中,教师带领学生直接从酚的结构开始分析并猜测其化学性质成为可能。受制于教学课时的限制,教师无法也不必带领学生从酚的化学性质是什么开始探究。学生只有真正掌握了酚的p-π共轭结构导致其化学性质的逻辑关系,酚的化学性质内容才不会成为学生需要死记的知识。总之教师直接带领学生分析酚的p-π共轭模型进而得出其化学性质是本节内容所蕴含的化学思维规律。学生掌握了p-π共轭模型就掌握了学习本节知识的方法。

(二)酚的化学性质部分所蕴含的化学知识的关联性

表面上看,“酚羟基的反应”“芳环反应”和“酚的显色反应”是相对独立的三个知识体系。

在“酚羟基的反应”部分,大部分教材都涉及到了“酚的酸性”“酚的成醚反应”和“酚的成酯反应”等三部分,酚的成醚反应是利用酚的酸性将其转化为酚钠,进而通过亲核取代反应生成酚醚类物质;酚的成酯反应是利用酚的酸性将其转化为酚钠,进而通过亲核取代酰卤或者酸酐生成酚酯类物质。因此,所有涉及到酚羟基的反应都是由于酚的酸性导致的。酚的酸性是氧和芳环的p-π共轭导致氧原子上电子云朝芳环转移的结果。

在“芳环的反应”部分,卤化反应的本质是极化卤素单质所生成的卤素正离子对芳环的亲电取代反应;硝化反应的本质是二氧化氮正离子对芳环的亲电取代反应;磺化反应是三氧化硫对芳环的亲电取代反应;烷基化反应、酰基化反应以及羰基化合物的缩合反应都是官能团的正碳对芳环的亲电取代反应。因此,所有涉及到的芳环反应部分都是芳环可以接受带正电荷的微粒进攻发生亲电取代反应的结果。芳环可以较容易的接受带正电荷微粒的进攻的原因是氧和芳环的p-π共轭导致氧原子上电子云朝芳环转移的结果。

酚的显色反应的本质是具有烯醇结构的酚羟基和铁离子形成络合物具有特殊的颜色。烯醇结构就是氧和芳环的p-π共轭结构。

综合来看,酚的化学性质绝大多数都是由酚结构中的p-π共轭引发的。因此,酚结构中的p-π共轭是酚的化学性质部分所蕴含的化学知识的关联纽带。

(三)酚的化学性质部分所蕴含的化学学科价值

化学学科价值包含化学知识对学科本身的价值和对人类社会生活的价值两部分。

从学科本身价值来看,酚的化学性质部分的知识结构充分蕴含了“结构决定性质,性质决定应用”的化学学科规律。该规律地掌握,有助于学习者在面对新的化学物质时能够从微观结构的视角出发思考和猜测其化学性质。为进一步的实验探究指明方向。

从对人类社会生活的作用来看,来苏尔水、对苯二酚显影剂和阻聚剂、环氧树脂、离子交换树脂等都是酚类物质在社会生活中的应用。来苏尔水中甲酚的成分占了百分之五十,低浓度的甲酚能使蛋白变质,而高浓度能使蛋白质凝固,对细胞有直接损伤。因而来苏尔水具有杀菌消毒作用,同时对皮肤有一定刺激作用和腐蚀作用,需要稀释使用。学生从来苏尔水的运用中用对立统一的观点看待物质,培养其科学的思维过程,辩证看待问题,让学生感悟正确的运用化学物质于生活的重要性,体会化学在生产生活中的价值。环氧树脂、离子交换树脂等,都利用了酚的芳环活性,在生产生活中应用广泛。环氧树脂具有耐腐蚀性、粘接性能好、绝缘性能高等其他热固性材料所不具备的优点。因此它能制成涂料、复合材料、浇铸料、胶粘剂等,广泛应用于各个领域,且在继续研究新的改性品种,改善其质量。由此学生能体会到化学与生活的密切联系,明白化学产品的生产和研究在不断改进中,要有不断学习研究的能力,赞赏化学对人类生活和生产作出的贡献。如对苯二酚可用作显影剂和阻聚剂,这与酚的还原性有关,与此同时,它具有毒性,在运输、储存、包装以及使用等各个环节中都需要做好相关防护,且若泄露或废弃要立即处理,避免对环境造成伤害。学生可以从中辩证看待与使用化学产品,分析化学在社会生活中作出的贡献,树立环保意识,培养其社会责任感。综上所述,学生通过学习酚类物质在社会生活中的应用,能够感受到化学对于人类社会生活的重要价值,树立正确的价值观,提升利用化学知识解决人类发展难题的社会责任。

本质上来说,这些物质的应用都是由酚的性质决定的,其逻辑关系如图4所示。

四、结束语

聚焦课程思政的酚的化学性质一节课的教学一定是以“p-π共轭结构模型”为主线,彰显酚类物质复杂的化学性质的本质关联,聚焦性质所导致的应用为落脚点的课堂。

参考文献:

[1]杜琳,杨敏,傅小红,等.大学化学课堂课程思政探究[J].智库时代,2019(26):208+212.

[2]张树永.高校化学类专业课程思政建设目标与实现途径刍议——以物理化学课程教学为例[J].大学化学,2019,34(11):4-9.

[3]戴昉纳,宋其圣.基于“三全育人”理念的大学化学课程思政案例构建与实践[J].大学化学,2021,36(3):59-64.

[4]欧阳子豪.人文地理学科逻辑的教学导向[D].长春:东北师范大学,2019.

[5]戚静.高校课程思政协同创新研究[D].上海:上海师范大学,2020.