面向新工科的“三全育人”创新人才培养模式探索与实践

作者: 方娟 陆帅冰 梁毅 魏坚华 宋书瀛

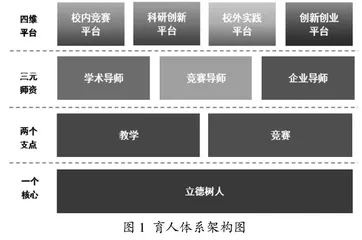

摘 要:构建“一个核心,两个支点,三元师资,四维平台”人才培养体系,培养新时代的创新人才,结合新工科背景,聚焦解决复杂工程问题能力的培养,加强专业基础课程体系建设,探索新工科发展新范式,形成“三全育人”长效机制。

关键词:三全育人;立德树人;三元师资;四维平台

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)23-0042-04

Abstract: This study constructs "one core, two fulcrum, three yuan teachers, 4d platform" talent cultivation system to cultivate innovative talents of the new era. Combined with the new engineering background, we focus on the cultivation of the ability to solve complex engineering problems, strengthen the construction of professional basic course system, explore the new paradigm of engineering development, form "All Three Education" long-term mechanism.

Keywords: All Three Education; strengthen moral education and cultivate people; three yuan teachers; 4d platform

在新工科背景下,应注重突出实践、强化能力、以赛促学,注重培养学生解决复杂问题能力、创新创业能力和科研素养,进行实践教学体系、内容和模式的改革与创新,培养具有学校特色的适应京津冀地区经济与社会发展需要,信念执着、品德优良、基础宽厚、专业精深、视野开阔、实践能力突出且可持续发展能力强的高素质创新型人才。在面向新工科的团队育人体系中应遵循“强调基础,注重实践,鼓励创新”的思想,课程体系完整,强调对学生基础知识进行系统、扎实的培养,通过实践/实验课程的校内培养、企业工作实习等方式,注重提升学生的实践动手能力培养;重视师资力量的培训,加强课程思政建设[1],使得教师有能力紧跟专业前沿,鼓励学生参加专业领域的竞赛,提高创新意识[2]。结合新工科背景,聚焦解决复杂工程问题能力的培养,根据毕业要求,加强专业基础课程体系建设,探索新工科发展新范式。

一、构建“一个核心,两个支点,三元师资,四维平台”人才培养体系

党的十九届五中全会提出了到2035年建成教育强国的奋斗目标,明确了“十四五”时期建设高质量教育体系的战略任务。本团队教师一直在“不忘初心、牢记使命”主题教育中持续深化理论学习,深刻认识习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和重大意义,着力构建全员育人、全程育人、全方位育人的体制机制,充分发挥社会主义核心价值观的引领作用,将立德树人贯穿到人才培养的方方面面,紧紧围绕立德树人的核心思想,构建“一个核心,两个支点,三元师资,四维平台”人才培养体系,如图1所示。结合课程思政元素,融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,把思想价值引领贯穿教育教学全过程和各环节,形成“三全育人”长效机制。主要包括以下四个方面。

一个核心:以立德树人为核心,从课程育人、实践育人、科研育人、网络育人、组织育人开展。

两个支点:教学与竞赛,以赛促学,校企协同,积极开展专业建设的探索与实践。

三元师资:形成学术导师、竞赛导师、企业导师三元导师组,为学生提供学术指导、学业督导、竞赛辅导、心理疏导等。

四维平台:以校内竞赛平台、科研创新平台、校外实践平台、创新创业平台为主线,打造全方位的育人平台。

在人才培养体系中立足于立德树人的核心,将教学与竞赛充分结合,以赛促学,将理论联系实际,辅以三元师资,建立具有创新能力的思维平台,以“三全育人”的理念培养德智体美劳全面发展的创新型人才,对新工科领域专业创新育人模式进行探索与实践[3]。

新工科(Emerging Engineering Education,3E)是基于国家战略发展新需求、国际竞争新形势、立德树人新要求而提出的我国工程教育改革方向。以新技术、新产业、新业态和新模式为特征的新经济的蓬勃发展、国家一系列重大战略的实施、我国产业转型升级和新旧动能转换、我国未来全球竞争力的提升等均对工程人才培养提出了新的更高的要求,要求面向产业、面向世界、面向未来建设新工科。在专业建设中,应以工程教育认证为抓手,以建设一流专业和培养一流专业人才为目标,充分借鉴国内外著名大学相关专业的办学特色,以立德树人为根本任务,将培育和践行社会主义核心价值观细化为学生发展核心素养体系和学业质量标准,确定培养目标,制定毕业要求,规划完善现有课程体系,使思政课程与课程思政同向同行,形成协同效应[4]。

1. 一个核心

以“立德树人”为核心,对学生坚持“以德为先、能力为重、全面发展”的科学成才观,改善对学生的德智体美劳的评价体系,将学生的品德养成和全面发展置于首位,将培养学生的智力因素和非智力因素放在同等重要的地位,以促进学生的全面发展[5]。同时,要充分发挥教师教书育人的核心职能,将师德师风作为教师评价的首要标准,强化教师的教学职能和育人责任,将以人为本的素质教育真实有效地落实下去。

2. 两个支点

以“教学+竞赛”为支点,实现 “以赛促学,以赛促新、以赛促用”,建立双师团队,进一步拓展专业技术领域,致力于组织学生参加新工科领域科技竞赛、专业认证、科研项目等,引导并鼓励学生以此为起点开展创新创业项目,更加注重培养学生的创新意识、团队协作和临场应变能力,培养新时代的新工科人才,提升学生就业创业的核心竞争力。

3. 三元师资

由学术导师、竞赛导师、企业导师构成三元师资,积极探索导师组制培养模式,并辅以高年级学生、辅导员等组成的导师组,实现合理的师资配备,为学生提供学术指导、学业督导、竞赛辅导、心理疏导,及时解决学生遇到的困难。由合作企业、行业专家、学校共同承担人才培养全过程,实行全程共育、分段交替的人才培养模式[6-7]。通过多元培养,深度交融,多方参与准确把握新技术和新产业当前对人才的需求和对学生培养的模式,共同完成新工科人才的培养工作,形成多元协同育人的培养模式。

4. 四维平台

以四维平台为主线,积极申报相关企业的产学合作协同育人项目、邀请企业专家讲座、进讲堂等方式,形成了多家校外实践基地,与企业签订基地协议,企业专家从培养计划制订的参与到高校人才的培养计划实施,学生从认识实习到工作实习,再到毕业设计的各个环节,充分让学生参与到企业项目中,了解企业文化,充分理解实习目的,使学生们在实习过程中能学到真本事。

二、以赛促学,以赛促新、以赛促用,培养新时代的新工科人才

近几年随着新工科领域技术的快速发展,国内外每年都会举办高质量的学生竞赛,通过学科竞赛和集成产业资源,来激发学生的兴趣与潜能,增强自主学习动力和工程技术能力。通过参与竞赛来改变教育过程中的主体位置,使学生通过自己的实践提高自身专业能力,巩固相关知识,尤其是在高水平竞赛中充分挖掘团队的创新能力,在竞赛中互相学习,汲取竞赛中经典案例的前沿知识,同时促进团队的合作能力,培养更多优秀人才。

物联网是新兴产业,被列为七大战略新兴产业之一,其产业重点领域包括智能交通、智能物流、智能电网、智能医疗、智能工业、智能农业、环境监控与灾害预警、智能家居、公共安全、社会公共事业、金融与服务业、智慧城市、国防与军事等,由此可见物联网的发展需要大量的人才[8]。与之相呼应的物联网工程专业人才培养也离不开产教融合、多元协同育人,本科生培养计划中明确包含的认识实习、工作实习以及毕业设计等都离不开校企合作机制,目前已与多家合作单位签订校企合作联合培养基地协议,为学生们提供更多适合的实习岗位,通过产学研基地的建设与运行,在科研合作、技术转化、人才培养等方面进行全方位合作,实现产学相长,互惠共赢。

三、全力打造三元师资团队,形成四维平台,提升学生的创新能力

为本科生配备有经验的导师,多方面进行指导,对学生进行个性化培养,实现全员育人、全程育人、全方位育人,提升培养质量。导师制特色:按科研类、竞赛类、学习类、1+X指导方式。科研类:对有意向保研、考研、出国深造的科研类学生配备优秀的研究生导师指导其科研活动,提前进入实验室参与科研项目,导师将成为学生科研路上的引路人;竞赛类:对学有余力,愿意参加竞赛活动的学生由经验丰富的竞赛教师担任指导老师,参加相应的大学生竞赛,获得创新学分和保研加分,提高学生的动手能力;学习类:在学业方面,希望提高成绩或需要帮助的学生,配备教学经验丰富的教师,进行学业和生涯规划,在专业课上给予适当建议与合适辅导,以达到理想的目标。1+X指导方式致力于以上三种情况的不同组合,如图2所示。

本科生导师制实行过程中,通过宣讲、导师与学生见面等方式确定导师与学生的组合,宣讲中重点介绍实行本科导师制的初衷、实行方式以及各位导师的领域和专长,每位导师可以带3~5名本科生,也可以多位导师组合等方式,确定导师后每学期见面次数不少于2次,其他时间可以进行线上沟通指导。2019-2021年的本科生导师制的实行,通过学生与导师的近距离接触,为学生量身定做各种竞赛、学习方法、参与科研项目等取得了一系列的成果,累计学生竞赛获奖30余人次,参加国创项目、星火项目等均比往年有大幅度提高,总体上在学生竞赛、考研、出国深造等各个方面均有一定的突破[9]。

四、培育项目建设规划及育人举措

(一)以立德树人为核心,加快以立德树人为目标的教师队伍建设

习近平总书记指出,“高校立身之本在于立德树人”,深刻阐明了立德树人在高校工作中的核心地位。教师队伍的建设是人才培养的关键,教师本身就必须具备过硬的政治素质、高尚的师德师风、精湛的业务能力。通过政治思想、师德建设、专业发展等方面的培训及学习,不断提升,并充分加强教书育人方面的价值认知、教学能力等的考核和要求。

(二)以课程思政为导向,培养学生的爱国情怀、使命担当

结合课程内容、思维方法和价值理念,深入挖掘课程思政元素,有机融入课程教学,达到润物无声的育人效果。在教学中将课程思政案例与实际相结合,提升教师的课程思政建设的意识和能力,培养学生的家国情怀,使命担当,鼓励学生从国内外的前沿技术中体会到努力学习科学知识,投身到国家的发展建设当中,为国家发展贡献一份力量。坚持以立德树人为目标,思政对专业建设的指导作用。构建物联网工程专业与校级思政管理机构及思政专业的常态化思政交流及监督机制,在专业建设中实现“立场不偏,方法常新”的工作目标。

(三)加大本科生导师制推行,扩大覆盖面,切实做到制度落地

以“全员育人、全程育人、全方位育人”为基准,为了倡导高水平教师更多地参与本科生指导工作,发挥教师在学生培养中的主导作用和学生的主体作用,建立新型师生关系,全面提升学生培养质量。针对学生个体差异,导师主要从学业规划、职业规划、人生规划等方面给予学生指导性意见和建议,促进学生综合素质的提高。在导师选拔中,选配思想素质好,具有较强的工作责任心,严于律己,为人师表,热爱学生,关心学生的成长和成才的教师为本科生服务,能够做到言传身教,以自己严谨的治学态度、优良的职业道德影响学生,并注重学生的个性健康发展和科学精神、人文精神的培养[10]。