食源性疾病流行病学课程全英文教学实践与探索

作者: 邵彦春 王凌 黄艳春

摘 要:以流行病学基本理论为基础的食源性疾病流行病学是华中农业大学食品与质量安全专业的核心课程。为迎合高等教育国际化的趋势,该课程进行全英文教学的实践与探索。该文章依据课程实践过程中对学生认知为基础的调查结果,并结合课程特点进行经验总结,提出相关的建议和改进措施,为该课程今后更好地开展全英文教学提供参考。

关键词:全英文教学;食源性疾病流行病学;认知调查;自主学习

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)23-0108-04

Abstract: Foodborne Disease Epidemiology, based on the basic theories of epidemiology, is the core course of the food quality and safety discipline in Huazhong Agricultural University. In order to meet the trend of internationalization of higher education, all-English teaching of this course was practiced and explored. Combination of the survey results from students' cognition on all-English teaching and the characteristics of this course, this paper summarizes the experience and puts forward relevant suggestions and improvement measures to provide a reference for the better development of all-English teaching in the course in the future.

Keywords: all-English teaching; Foodborne Disease Epidemiology; cognitive survey; autonomous learning

20世纪70年代,日本提出的“高等教育国际化”概念成为世界高等教育发展进程中的重要举措[1]。随着我国高等院校“双一流”建设的稳步推进,高等教育国际化已成为深化教育改革和实施国际化发展战略的重要内容[2-3]。在高等教育国际化探索的过程中,采用全英文教学培养学生成为最基本的要求。近年来,我国跨国教育项目不断增多,“一带一路”高等教育共同体的不断延伸,我国本科生选择出国留学的比例呈现出逐年增加的趋势。另外,英语作为全球通用语言,不仅是学生们日常应掌握的语言工具,也是学术研究领域中被广泛认可的语言表达形式。因此,阅读重要的学术论文,了解最前沿的学术信息、分享最新的研究成果,都需要学生们具备良好的英语驾驭能力[4]。全英文教学可以让学生尽早地感受英语学习环境,培养英语应用能力,也是高等教育与国际接轨的重要桥梁之一。食源性疾病流行病学是华中农业大学食品质量与安全专业的必修课,总学时为48学时,每周4学时。考虑到教育国际化的发展趋势以及食源性疾病流行病学在食品质量与安全专业人才培养过程中的重要地位,本课程进行了全英文教学的实践与探索。本文将该课程实践过程中对学生认知为基础的调查与教学中的实践探索工作加以分析和总结,旨在为今后进一步完善和提高该课程的全英文教学质量提供参考。

一、基于学生认知的问卷调查分析与总结

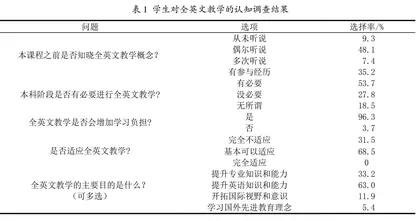

食源性疾病流行病学课程作为华中农业大学首批面向本科生立项的全英文专业必修课,在没有任何同类课可以借鉴的基础上,首先从授课对象,即基于学生的认知开展问卷调查,以了解学生对开设全英文课程的态度、需求等内容。采用横断面调查设计,问卷的发放对象是华中农业大学食品科技学院2018级食品质量与安全专业2个教学班共57名学生,调查时间为食源性疾病流行病学课程期中阶段,以无记名自填写式问卷的方式进行。主要围绕食源性疾病流行病学课程与全英文教学可接受性及影响教学效果的因素方面进行问卷调查。调查问卷通过参考文献[5]自行设计,调查内容包括:一般情况,如性别、英语水平(大学英语四、六级,TOFEL, IELTS),对全英文教学的认知和接受程度,对教学内容与形式的需求等方面。共回收有效问卷54份,其中女生占比70.4%,男生占比29.6%,有30和22名同学分别通过英语四、六级考试,19名同学参加过全英文授课。对全英文课程的认知和接受程度板块包括5个问题,调查结果见表1。

从表1可见,在学习食源性疾病流行病学课程之前,64.8%的同学没有参与全英文课程教学的经历,几乎所有同学(96.3%)都认为全英文教学会增加学习负担。但可喜的是,53.7%的同学认为有必要开设全英文课程,有68.5%的同学基本能适应食源性疾病流行病学课程全英文的教学模式,也认同全英文教学的积极意义,这是一种有益的反馈。

待课程上至将近一半,同学们基本了解了课程的性质、内容和特点,也熟悉了授课教师的教学习惯,通过完成课上、课下的作业也了解了自己的学习效果。此时向同学们调查影响学习效果的因素,将会更加全面。主要从5个方面进行调查,结果见表2。

由表2可见,同学们认为决定全英文教学质量和效果的主要因素排序为学习主体>教学环境条件>教学手段>师资>教材;影响学习效果的最主要因素排序为课堂听课>课前预习>课后复习;在学习的辅助条件中,90.4%的学生期望应用原版教材与汉语注释的导读本,96.3%的学生期望教师使用加注释的全英文课件;并且学生希望授课教师用汉英混合授课或从汉语逐渐过渡到英文授课的方式,而没有学生选择全程采用英文授课的方式。这些调查结果反映出大部分学生既认识到了自己是影响学习效果的主体,但也希望能从老师那获得更大程度的帮助,折射出一定的矛盾性。对学生进行命题方式调查,结果表明,63%的同学希望双语命题双语答题,20.4%的同学希望英语命题、自由作答,16.6%的同学希望英语命题、汉语答题;对学生进行考试方式调查,结果表明,57.4%的同学希望开卷考试,24.1%的同学支持闭卷与开卷相结合的方式,18.5%的同学支持闭卷考试。从学生认知的角度来看,双语教学似乎适合大部分同学的需求。所以,从学生角度看,他们存在对全英文教学重要性认识不够、缺乏主观能动性等方面的问题。甚至从调查结果可以看到,63%的同学仍然把全英文专业课程的教学作为一门语言课来学习,这也揭示了目前学生对全英文课程学习的误区。马蓁等[6]对全英文课程调查也发现了类似的现象。

二、基于课程特点授课教师的实践与思考

食源性疾病流行病学课程作为一门方法学,应用于公共卫生相关的领域中,其主要任务是通过课堂教学及专题拓展讨论等环节使学生通过系统学习,掌握流行病学的基本理论、原理和方法,为调查人群食源性疾病、营养健康和卫生相关事件分布、病因探讨及制定预防保健对策和措施等方面研究工作提供指导。因此,这门课很重要的内容是流行病学的基本理论、原理和方法。与医学类院校公共卫生相关专业的学生相比,食品质量与安全专业的本科生在学习这门课时缺少基础医学理论和卫生统计学的相关知识,所以这对学习的主体和施教的主体都具有一定的挑战性。从教学模式来看,全英文教学不同于双语教学,其要求教学课件、授课语言、板书报告、作业、答疑及讨论、考试等所有教学环节全部采用英语。这对于学生和教师的英语综合能力都提出了更高的要求。基于学生和教师之间的食源性疾病流行病学课程全英文教学的现实问题,如何调动学生积极性,提高教学水平,解决学和教之间的矛盾,让全英文教学顺理成章是值得思考的问题。

通过征求学生意见、授课教师之间的交流反思以及借鉴其他全英文课程的教学经验[7],进一步总结和整理,提出一些可供参考的做法,希望为今后顺利实施该课程的全英文教学提供借鉴。

(一)掌握学生学习进度,创造适合于具备不同英文程度学生的学习模式

根据调查发现,部分同学是抗拒全英文教学的。这种情况一方面是学生英语基础薄弱,一门全英文课程增加了他们很多额外的时间投入;另一方面是学习模式发生了显著变化,学生尚未找到适合自己的学习方法。因此,开设特定课程的全英文教学模式,一定要先摸清学生的学习背景和诉求。根据学生的学习目标、英语水平以及未来发展规划等情况,可以分层次开设双语教学、全英文教学等多种类型的课堂,满足个性化需求。

(二)创造有利开展全英文教与学的基本条件

开展全英文教学,首先要保证师资条件。这要求教学师资队伍有足够的知识储备,具有海外研修背景和良好的英语听说读写的综合能力和开阔的视野,并对相关学科前沿的科学知识有较深理解,以引导学生了解科学前沿。另外,倡导任课教师举行更多的英语学术活动、鼓励教师参加国际学术会议等。学生是学习的主体,营造良好的全英文学习环境非常重要。因此,一方面建议尽早开设全英文教学,营造良好的学习氛围;另一方面,大力鼓励学生利用学校对外学术交流的平台,积极参与相关的英语学术交流活动,倡导利用在线的网络全英文教学课堂资源,以提升学生参与、交流的信心。

(三)精选教学内容丰富教学模式,改革考核方式,激发学生自主学习的内在驱动力

调查发现,53.7%的被调查同学认为本科阶段有必要进行全英文教学,并且40.7%的学生认识到他们自身是决定全英文教学质量和效果的主要因素。但从学生们多方面的反馈发现大部分同学的主动性不够,存在畏难情绪,缺失了自主学习的内在驱动力。因此,首先需要转变学生的思想,激发他们自主学习的动力。为此,授课教师们需要不断实践摸索,主要从以下几方面进行改进。

1. 优化精选授课内容

根据同学们课上表现及课下反馈,授课教师在后续教学过程中重点从教学内容方面下功夫,在讲述流行病学基本方法原理的应用中,不局限于流行病学中的经典案例,还把与食源性疾病相关的最新英文研究成果,如酒精摄入、高糖、高盐以及膳食纤维摄入不足等饮食习惯与人群健康相关性的流行病学研究案例融入到课堂中,进行讲述、讨论,使抽象的理论内容变得通俗易懂,使流行病学研究方法和食品营养与健康相关内容的研究有机结合,让学生有参与课程学习的积极性。

2. 优化教学组织形式

在教学过程中,尝试采用分组讨论、利用网络平台设置抢答、随时弹幕提问、现场测验等多种课堂组织形式,提高学生的参与度和课堂活跃度。同时,优化教学流程,课前通过网络教学平台将教学进度安排、章节的生僻词汇发放给学生,让学生拥有充分的时间进行课前预习,并提前熟悉课堂上所涉及的专业英文词汇和教学内容,发现问题和学习难点。这样,在潜移默化中增强了学生学习的自觉性,也大大提高了课堂效率。任课教师进一步对教学课件进行悉心整理和优化,形成“导学问题-重点内容讲解-知识点总结-配套习题”的完整结构,让学生在学习知识的时候形成系统性和完整性。

3. 改革考试形式

为了激发同学们平常的学习投入,该课程还改变了中文教学方式中一考定成绩的做法,建立了形成性评价机制,实行多元化的考核方式,具体包括课堂表现、平时作业、随堂小测试和期末考试四方面。其中,课堂表现包括课堂主动参与度、回答问题情况以及考勤;平时作业主要是课后内容巩固和文献阅读理解;随堂小测试包括4~5次阶段性课堂测验;期末闭卷考试为全英文试题,既包括基础知识掌握情况的考察,也涉及应用理论解决实际问题的考察,与平时教学内容和过程相辅相成。在答卷过程中,鼓励学生用英文进行答卷。在本课程期末考试中,有21.1%的学生采用了全英文做答,这也是超出了任课老师的预期。

三、结束语

学生是全英文课程授课最终的受益者,所以建议在开设全英文课程之前对学生进行充分调研,了解学生的基本情况是非常必要的。开课过程中,多与学生交流,并适时进行总结和调整,最大程度激发学生自主学习的内在驱动力,这是提升教学效果非常重要的影响因素。在全英文授课过程中,教师的投入远远高于同类型课程的中文课堂,建议教务管理部门能有持续性的鼓励政策支持,保持授课教师的积极性和热情。另外,建议鼓励更多食品质量与安全专业的核心课程开展全英文授课,以营造全英文教与学的整体氛围,从而提高全英文教学质量和效果。

参考文献:

[1]曾小军.日本高等教育国际化:动因、政策与挑战[J].高教探索,2017(6):86-90.

[2]牟鹏.全球化背景下高校全英文教学的现状及启示[J].中国高教研究,2017(9):99-104.

[3]任友群.“双一流”战略下高等教育国际化的未来发展[J].中国高等教育,2016(5):15-17.

[4]陈坚,张亚梅.本科材料学专业基础课全英文教学的探索与思考——以材料热力学为例[J].东南大学学报:哲学社会科学版,2013,15(S1):155-157.

[5]张涛,陆一涵,王伟炳,等.医学本科生流行病学双语教学认知调查[J].基础医学教育,2018,20(12):1116-1119.

[6]马蓁,陆铖.基于问卷调查浅析全英语教学在“高级食品化学”课程教学中的现状及问题对策研究[J].农产品加工,2021(6):118-120.

[7]陆薇薇,单立冬,朱奇,等.神经生物学全英文教学示范课程改革实践[J].基础医学教育,2021,23(4):251-254.