全要素课程思政改革研究

作者: 郭海红 李树超 吴淑芳 张怡 陈泽文

摘 要:管理学原理课程思政改革,可以帮助学生切身体会管理职能和管理素质的基本要求,无形中塑造良好的管理素养。在管理学理论体系的框架下,通过异质性的思政元素融入、体系化的思政要素设计、多元化的教学手段耦合、平台化的教学反馈载体、过程化的思政教学评价等手段组合拳,实现管理学理论知识与思政元素的有机融合,避免人才培养“工具化”“单向度”问题,规避思政元素碎片化,一定程度上破解思政与专业基础课程教学“两张皮”等难题,为课程思政与思政课程同向同行探索有效路径。

关键词:全要素;课程思政;管理学原理

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)23-0148-04

Abstract: The ideological and political reform of the course Principles of Management can help students understand the basic requirements of management function and quality, and guide them to establish correct values, management consciousness and management accomplishment. Under the framework of management theory system, this study combines heterogeneous ideological and political elements, systematic design of ideological and political elements, diversified coupling of teaching means, platform teaching feedback carrier and process evaluation of ideological and political teaching. This study to realize the organic integration of knowledge management theory and ideological elements, avoid personnel training "tools" and "one dimensional" problems, to avoid fragmentation, ideological elements to some extent cracking ideological and professional basic course teaching of "two skins" problem, such as synthetic counterparts for course ideological and political education to explore the effective path.

Keywords: all elements; course ideology and politics; Principles of Management

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调“使各类课程与思想政治理论课同向同行”,这也是在社会多元思想文化交织渗透的复杂形势下对大学生正确价值引导的必由之路。管理学原理课程是汲取人类在社会经济活动中所积累的管理思想和管理理论的精华,系统地研究管理的基本原理和基本职能的应用型学科,融合管理理论与思政元素,进行全要素的管理学原理课程思政改革,具有重要的理论和实践指导意义。

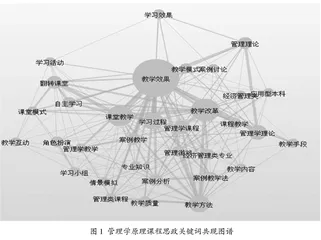

以“管理学”“管理学原理”为关键词在中国知网搜索,得到2009-2019年相关文献388篇,手动删除文稿、人物访谈、高职院校等文献,得到136篇有效文献,经过关键词共现分析(图1),发现关键词集中在教学效果、课堂教学、教学方法上,课程思政并没有集聚显示,考虑到课程思政提出的时间不长,以“管理学”+“课程思政”为关键词和主题进行搜索,仅搜索到7篇文献,分别为杜芳芳[1]、尚利强等[2]、李羽飞等[3]、张海燕等[4]、马心雨等[5]、李丹等[6]、宋晟欣等[7],这几篇文献侧重实施路径、典型案例分析、教学内容改革。

综上,对管理学原理课程思政的相关研究较为匮乏,为数不多的研究也呈碎片化、单一化、缺乏标准等特点,管理学原理作为经济管理类专业的专业核心课程,是课程思政的重要阵地,但其思政元素育人功能尚未得到最大化程度的发挥,具体表征在教材体系主要以西方价值观为中心思想,缺少中国思政要素;教师考核评价紧紧围绕专业知识和技能展开,课程思政元素嵌入度低,且呈零散化特征等。

一、管理学原理课程思政的价值意蕴

(一)优化管理学原理课程体系

管理学原理课程是经济管理类各专业的核心课程,也是一门重要的专业基础课程,对培养学生的管理素养具有基础性作用,其后续课程有战略管理、公司治理、人力资源管理、运营管理等专业课程,体现了以课程建设为核心的学科建设链。全要素融入思政元素进行课程思政的改革,有助于管理学原理课程体系朝系统化、规范化、思政化拓展。

(二)促进“立德树人”教育理念落地

在理论教学内容上,管理学原理课程可以在基础理论、基础方法、基础原理等方面充分融入中国管理思想,讲中国管理故事,可以充分挖掘思政元素潜移默化中培养学生的思想道德观念。在管理的基本职能中,可以充分融入职业道德的建树,帮助学生树立正确的“三观”,树立责任意识。在实践教学上,因管理学原理来源于实践,可以充分和行业、企业对接,培养学生管理能力和管理思维。因此,管理学原理课程在理论和实践上兼具思政教育的可行性,有利于促进“立德树人”教育理念在课程中落地扎根,提高育人质量。

(三)促进教学相长

管理学原理全要素课程思政改革助推主讲教师主动提高思政觉悟和思政素养,管理学原理课程体系多数以西方管理思想为逻辑主线,通过课程思政有助于培养中西管理思想融汇贯通的主讲教师队伍,对主讲教师也提出了更高的要求,需要教师将“中国管理思想”“中国管理之道”“中国企业家精神”等有机嵌入管理学原理的课程体系中,在课程思政改革中实现教学相长,促进主讲教师的思想政治素养提升。

二、管理学原理课程思政实施路径

(一)多维协同的教学目标导向

由培养学生知、能、行目标,向培养学生知、能、情、行的协同培养目标变革,需要紧依“价值引领”核心目标,并最大程度地与课程目标对接,在课程全过程及全要素中系统整合推进融入思政元素,才能真正实现课程育人的目标。

知。把中国管理故事和社会主义核心价值观融入基础知识中,帮助学生了解管理、管理技能等相关概念;了解管理理论的发展过程和发展趋势;理解组织文化、环境、管理伦理以及对组织管理的影响;掌握计划、组织、领导、控制职能的作用、基本原理、方法;领会各管理职能之间的相互关系等基础知识。能。根据专业特点,匹配相应的教学路径,帮助学生能够初步分析相关因素对管理活动产生的影响;根据环境复杂性灵活采取不同管理方式的权变管理能力;学会使用定量方法进行方案的选择和进一步的行动安排能力;能够根据管理原理和思想进行分析问题、解决实际问题能力。情。深化家国情怀、道德伦理、社会责任、敬业精神、法治观念等于学生的意识中,提高学生的价值判断、机制选择及价值塑造能力,培养学生四个自信,帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观、道德观。行。通过教师引导,任务驱动,学生参与,充分把管理学原理的基础知识与思政点融合,培养学生把握历史了解学科前沿不断创新精神;培养学生勤奋好学并善于同他人合作的协作精神;培养学生辩证的思考问题、分析问题的思维模式,把管理学原理课堂变成思政的承载空间。

(二)异质性的思政元素融入

注重适度和异质的结合。一方面,遵循适度性原则,优选中国文化中的管理基因和价值范式融入管理学原理课程,同时,规避为了思政而思政,避免过多的思政点而矮化基础知识在课程中的地位,以求达到在情理交融中无形形成对学生的价值引领。另一方面,充分调查学生的接受度,在符合不同专业学生的学习规律的基础上,精心设计课堂上的教学活动和课堂下的学习活动,在引人入胜与收放自如中激发学生的爱国情怀、科学钻研精神、企业家精神、敬业精神等情感诉求。另一方面,根据院校和专业特点,精选不同的思政元素,比如,对农业院校的学生,精选农业相关思政元素。

(三)体系化的思政要素设计

变革以“知识为主线”的课程内容为以“知识与思政元素结合”的教学内容,把管理学教学内容和学生实际生活有机结合,在改进中不断加强,切实提升课程思政的亲和力和针对性,将课程思政教学和经济社会发展的主流有机融合,努力解决思政“入耳、入脑、入心”的“最后一公里”问题,为此,需要在思政教育与课程融合的理念指导下重新设计教学内容,在管理学原理理论知识体系中,遵循管理的基本职能的主线,紧依“立德树人”的人才培养目标,在每个职能中充分融入育人元素,二次匹配教材资源,具体如图2所示。

(四)多元化的教学手段耦合

推行差异化的教学方法,根据不同管理职能、不同的知识脉络、不同专业特点、不同思政内容,运用异质性的教学方法,灵活选用课堂授课、文献选读、专题研究、学生辩论、视频观摩、案例教学法、对比分析法、问题链教学法,并在课堂教学中强化师生互动,搭载网络教学平台,灵活运用“翻转课堂”“对分课堂”等不同形式,强化学生深度参与学习,达到“化知于心,化心于行,化行于情”,在潜移默化中提升学生综合素养的教学效果,如图2所示。

(五)平台化的教学反馈载体

课程思政是隐形思政,如果提高其显性效度,需要有效载体。为此,管理学原理课程充分利用超星等多种网络平台,探索搭建“互联网+”的课程资源平台,在网络教学平台上发布《大国重器》《大国智慧》《国学与管理学》《首席执行官》《大国农业》等视频资源,并融入大学生喜闻乐见的方式如弹幕、吐槽、讨论等,并不定期进行问卷调查及访谈,最大程度地尊重学生体验,紧密关切学生所关注的热点,避免说教式思政,在无形中促进学生正确“三观”养成,实现全程育人的基本目标。

(六)过程化的思政教学评价

合理的教学评价是课程思政有效推进的保障。立足于全面检验学生的综合能力,打破以“考试成绩+出勤+作业成绩”的惯用考核方式,把职业道德精神和职业伦理同实践教学环节紧密衔接,引导学生真正化思政教育为行动。引入布鲁姆的价值内化理论,在知识目标、能力目标考核的基础上,设计价值目标实现度的教学评价方式,尝试采用观察法、核心行为特征记录、问卷调查、情景测验等方式收集相关证据,在Rubrics量表基础上,增设价值评价维度和评价标准,并根据收集到的相关证据数量和程度衡量评价学生的价值态度变化,并注意与知识目标和能力目标实现紧密融合,避免单纯的“价值拷问”。具体如图3所示。

三、管理学课程思政改革的基本保障

管理学原理课程思政是一项长期的系统工程,需要多方力量有力支撑才能完成,因此,基于系统管理理论设计的课程思政的保障体系如图4所示。其中,需要学校与家庭、教师与学生互相配合,四个环节有机整合,才能真正把立德树人的育人目标深化于课程思政中,实现立德树人的根本目标。学校需在考核机制保障方面做出改革,不单以分数衡量成绩。需要明确课程思政标准,并在网络平台建设、思政案例收集等软硬件建设方面提供政策和资金保障。家庭需塑造良好的思政氛围,并示范引导,成为思政稳固的后方阵地。教师在课程组织管理、团队组建、教学内容设计及教学方法选择方面多力并发。学生需要相互帮扶带、积极参与教学反馈及知化于行。通过系统的多维要素的长期耦合,才能形成课程思政良性发展的生态系统。

参考文献:

[1]杜芳芳.基于应用型人才培养模式的课程思政实施路径研究——以《管理学》课程为例[J].教育现代化,2019,6(A5):148-149+155.

[2]尚利强,王智庆.高校专业课教学中的“课程思政”——以“管理学”课程为例[J].西部素质教育,2019,5(21):29-30+36.

[3]李羽飞,李励宇.《管理学》课程思政育人典型案例教学模式研究——以亚当·斯密劳动分工观点为例[J].科技资讯,2019,17(24):100-102.

[4]张海燕,张银银.《管理学原理》课程思政的教学改革探索[J].信阳农林学院学报,2019,29(4):158-160.

[5]马心雨,刘瑞,奈日嘎,等.基于大学生视角的“课程思政”教学设计思考——以《管理学》课程为例[J].内蒙古财经大学学报,2020,18

(6):38-41.

[6]李丹,李康.三维视角下“管理学”课程思政建设的探索与实践[J].黑龙江教育(理论与实践),2021(1):19-21.

[7]宋晟欣,雷霞,李映霞.应用型高校“课程思政”嵌入性教学模式分析——以管理学课程为例[J].产业与科技论坛,2020,19(11):205-206.