课程思政背景下日语专业教师教学信念与教学实践探索

作者: 王丽珠

摘 要:研究采用历时定性个案的综合研究方法,对中部某省的2名高校日语教师进行课程思政背景下的教学信念与教学实践的双向考察。通过分析访谈结果、课堂观察、教学设计等数据发现,2名教师的教学信念和实践是一致的,他们均认为大学生思政教育需要专业教师的参与,日语专业课程思政教学有助于日语专业人才的培养。在教学过程中,他们既重视专业知识和技能的教学,又重视学生的道德品质、文化素养、国际视野等的培养。2名教师在具体的课程思政教学过程中各有侧重,这主要是源于教师的工作环境氛围、工作经历、所授课程和对学生的了解。教师的工作环境氛围、教学经历以及工作态度直接影响其课程思政教学信念和教学实践,而课程思政理念又对其教学实践产生影响。

关键词:课程思政;日语专业;教学信念;教学实践

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)23-0164-05

Abstract: This study took a longitudinal qualitative case study research design, and followed two Japanese teachers in a university in central province over an academic year to explore their beliefs and practice in ideological and political education. By analyzing various data, such as classroom observation, interviews, teaching plans and so on, we found that the two teachers all considered that the ideological and political education for college students requires the participation of specialized-course teachers. They not only emphasized the expertise and skills also paid great attention to the cultivation of students' moral quality, cultural quality and international vision. Based on the teachers' circumstances and own work experience and courses and understanding of students, in the specific teaching process, two teachers have their own priorities. Teachers' circumstances and personal teaching experience and working attitude directly affect their teaching beliefs of ideological and political education and teaching practices, and the teaching beliefs of ideological and political education influence their teaching practices.

Keyword: ideological and political education in courses; Japanese major; teaching belief; teaching practice

一、研究背景和研究问题

杨金才认为,课程思政概念的提出,弥补了思政课程的不足,它不再是一门课程,而是一种课程观,属于教育理念,能有机融入立德树人各种功能,深入挖掘各类课程的思政教育元素与功能,既让课程承载思政,又寓思政于课程,真正在课程教学实践中实现知识传授与价值引领的双向互动。

BORG认为,教师信念是指教师对学科教学自认为可以确信的看法, 包括教师对学生、学习、学科、教学以及教师自身作用等的看法。谢翌、马云鹏认为教师信念是指教师个体信以为真的、以个人逻辑和心理重要性为原则组织起来的信息库,是教师教育教学实践活动的参考框架。BORG、TSUI认为教师的课堂教学受多方面因素的影响,比较直接的因素就是教学信念。

国内关于课程思政的研究大多关注课程思政的内涵、外延、策略及具体学科或课程的教学方法,而忽视教师这一重要主体是如何认识课程思政以及在实践中的具体情况和遇到的问题。那么,针对课程思政,日语专业教师持有怎样的信念?他们在教学中是如何实现这样的信念的?遇到了怎样的问题?他们的教学信念和教学实践之间存在怎样的关系?笔者通过“NSSD”检索发现,这一问题目前国内还没有相关研究。对这一课题的研究,不仅能帮助人们了解高校日语专业教师对课程思政的观念和课堂实践,更能为日语专业教师乃至外语教师教育提供参考,从而提高教师质量和课程思政教学效果,实现新时期对外语教育教学的要求。

二、研究方法

本研究为历时定性个案研究,于2020-2021学年对中部某省的2名高校日语专业教师进行了跟踪调查。

(一)研究对象

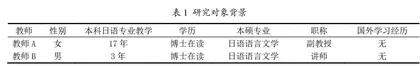

这2名教师代表不同教龄段和不同教学风格,均经笔者申请、本人同意后成为本研究的参与者。为尊重研究对象,本文隐去教师真实姓名,分别用教师A、教师B代替。2名教师的背景情况详见表1。

2名教师均毕业于师范大学,现就职于中部某省不同的两所本科高校,分别于2004年和2018年开始担任本科日语专业教学。教师A于2019年晋升为副教授,2021年开始攻读博士学位(日语)。教师B先在职业院校后在本科院校从事日语专业教学,于2019年开始攻读博士学位(民俗学)。在本研究期间,教师A主要担任基础日语、日语语法等课程教学工作,教师B主要担任日本文化、日语阅读等课程教学工作。

(二)数据收集

本研究采用半结构式访谈、课堂观察、文献收集相结合的方法。本研究征得研究对象的同意,对2名教师分别进行录音访谈以及课堂观察,还搜集了教师的教案、教材等,并访谈了2名教师所教的学生。

(三)数据分析

所有录音的材料均转为文字,之后交给研究对象核对,以确认转写内容的准确性。收集完教案、教材和访谈文字资料后都编码归类,并进行初步的主题分析,以此发现需探究的新问题和需补充的材料。全部数据收集整合完后,基于研究问题、访谈提纲和实际访谈内容,提炼出了三个总主题编码,即(1)课程思政背景下的日语专业教师教学信念,(2)课程思政背景下的日语专业课程教学实践和(3)影响日语专业教师课程思政教学信念和实践的因素。每个总主题编码包括若干分主题编码及其子主题编码,如图1所示。

三、发现与讨论

(一)课程思政背景下日语专业教师教学信念

关于课程思政的内涵,2名教师一致认为,要把思想价值引领贯穿教育教学全过程和各环节。但他们对课程思政内涵的理解角度有所差异。教师A倾向于把课程思政理解为一种含有思政教育目标的教育体系,教师B认为课程思政在终极追求上蕴含着一种教育理念和责任,即“课程承载思政”与“思政寓于课程”。

关于课程思政教学实践的作用,2名教师都强调课程思政教学实践与日语专业人才培养有关系,但他们的侧重点有所不同。教师B指出,课程思政教学实践不仅有利于价值塑造,也从更长远处助力学生的知识学习和能力培养。因为理想远大、信念坚定、三观正的学生更能明白知识学习和能力培养的重要性。教师A与教师B看法基本一致,但她更强调如果不重视思政教育,那么学生即使日语知识学得好,日语能力非常高,也有可能会因为品德品行等不合格而给社会造成危害。

关于课程思政建设的内容,2名教师都认为日语专业的教学内容中可以发掘出很多思政教育素材。其中,教师A特别提到了可以从日语这门语言和日本这个国家的方方面面挖掘出进行“社会主义核心价值观”教育的素材,教师B则特别提到了在了解日本文化的过程中增强国际视野和“人类命运共同体”意识。

关于专业教师在思政教育中的作用,2名教师一致认为大学生思政教育需要专业教师的参与,而且,专业教师是推进课程思政建设的关键因素。教师A指出不管国家层面、学校层面、学院层面发布了什么文件,提出了什么目标,最终的落实都需要专业教师的参与。教师B则指出,专业教师与学生接触最直接、最多,心理距离更近,更便于思政教育。

关于课程思政教学方法,2名教师都在反思,表示课堂教学中融入思政教育的方法还有待进一步学习和提升,但教师A特别提到了“师生联结”这一点,即在知识传授之外,专业教师与学生在生活中的交集和情感上的联结,有助于思政教育的进行。

(二)课程思政背景下日语专业课程教学实践

为探究教师的教学信念是否与其教学实践保持一致,本节从教学设计与课堂教学两方面对2名教师的教学实践进行分析。

1. 教学设计

教学设计时,教师A指出自己会在教学目标方面加入课程思政目标,如真善美、职业素养、政治立场等。在教学内容方面,会根据教学目标而有所取舍。在学情分析方面,教师A的基础日语是教4个学期,因此对相应班级的情况会很熟悉,在学情分析和教学预测会做得更精准,而其他课若只教一个学期则掌握得不是很到位。此外,教师A会选择难度适中、形式丰富的学习材料,并上传到学习平台,开展信息化教学。在谈到制定教学策略时,教师A说会根据本课的教学目标和教学内容运用不同的教学方法,如直接讲授、学生课堂发表、小组讨论等。评价方式方面,教师A会在教学平台上发布多样化的任务(测验、作业、主题讨论等),以便对学生的学习过程有个全面的掌握,并择机融入思政教育。

教师B指出,在教学内容方面,会允许学生在了解了教材内容之后自己寻找相关内容来分享。在学情分析和教学预测方面都做得不够。在教学策略方面,为了融入思政教育,在学生分享后的点评环节,不仅会强调语言的准确度、内容的丰富度,还会强调行为规范、礼貌礼仪和思想的深度。在学习材料方面,会分享相关资料,但更希望同学们自己主动去找资料来加深理解拓宽视野。

2. 课堂教学

教师A的课堂教学是以教材为纲,教师讲授为主,结合师生间的问答进行的。教师A认为,基础阶段的教学目前最大的问题不是课时不够,而是学生学习主动性不够高。因此她在教学中强调讲练结合,会根据二语习得的规律指导学生如何培养良好的学习习惯,树立科学的学习观,进而立德树人。

教师B认为学生由于受传统教育的影响,喜欢完成一些简单的、有标准答案的作业,不习惯花很长时间去运用所学知识构思一次课堂发表或者表演。因此,他在日语专业高年级课程中,将学院指定教材和自选内容结合起来。精讲指定教材上的内容,而通过布置课堂发表和汇报表演等任务,指导学生准备,并在完成后认真点评等方式,引导学生勤思考、多实践,促进学生在思考中学会思辨,在实践中提升能力。

(三)课程思政背景下影响教师教学信念和实践的因素

2名教师所在的省从2017年开始加大“大思政”“课程思政”相关的宣传培训力度,各高校也陆续举办课程思政课堂竞赛和课程思政示范课评选。该省教育厅于2019年首次举办职业院校思政教育教学比赛,并在比赛中设置“课程思政说课”这一项。同年,该省高等教育学会举办“首届普通高校外语课程思政教学比赛”。2020年的“普通高校外语课程思政教学比赛”改由该省教育厅主办,2021年进一步升级为“普通高等学校课程思政教学比赛”,分为文科类、理工(医学)类和外语类三个类别。由此可见,该省高校中的课程思政建设氛围浓厚,尤其是外语课程思政走在全国前列。