后疫情时代高校国际化课程教学模式改革探究

作者: 肖玲斐

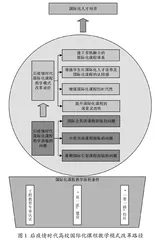

摘 要:双一流、工程认证、“一带一路”的实施建设将众多学科专业推向国际化平台,催生出高校对国际化人才培养的新需求。新冠肺炎疫情的突然来袭,对高校国际化人才培养及其课程教学带来挑战。进入后疫情时代,由国际全英语课程、中英双语课程、暑期国际引智课程重点构成的高校国际化课程教学,处于国际交流活动频度下降、学生对国际化教学参与意愿降低的环境下,面临新的一些问题。文章从建立有机融合的国际化课程体系、增强学生对国际化人才培养及国际化课程的认同感、增强国际化课程的时代性、提升国际化课程的课堂灵活性四个方面探究后疫情时代高校国际化课程教学模式改革之路,以期有力促进后疫情时代高素质国际化人才的涌现。

关键词:国际化课程;后疫情时代;教学模式改革;国际化人才培养

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)24-0023-04

Abstract: The implementation of"double first-class","engineering certification","one belt one road", have pushed many disciplines to the international platform, and have created new demands for the internationalization of talents. The sudden attack of COVID-19 has brought challenges to the training of internationalized talents and its teaching. In the post epidemic era, the international curriculum teaching at universities, which is mainly composed of international all English courses, Chinese-English bilingual courses and summer international talent introduction courses, is facing some new problems under the environment of the decline in the frequency of international exchange activities and the reduction of students' willingness to participate in International teaching. This paper explores the way to reform the teaching mode of international courses at universities in the post epidemic era from four aspects, establishing an organically integrated international curriculum system, enhancing students' recognition of international talent training and international courses, enhancing the timeliness of international courses and improving the classroom flexibility of international courses, in order to effectively promote the emergence of high-quality international talents in the post epidemic era.

Keywords: international curriculum; post epidemic era; teaching mode reform; international talent training

受新冠肺炎疫情影响,国际化人才培养被按下了缓行按钮。不过,随着国内疫情防控的有力开展,国内外疫苗的广泛接种,我们进入了后疫情时代,国际化教学活动也逐步有序复苏。后疫情时代中,疫情不会完全消失,而是会时起时伏,随时可能会局部爆发。因此,抗击疫情或将成为人们生活的常态,将对人们生活方式、教育教学方式等产生持续的影响。作为高校,面对后疫情时代的人才需求变化,及时分析现状,调整人才培养方案,改进国际化课程教学模式,是紧跟疫后恢复步伐、扩展学生国际化视野、实现高素质人才培养的必要举措[1-2]。

工程教育专业认证、“双一流”建设、“一带一路”建设等的实施与推进,将高校大量的学科专业推向了国际化教育教学舞台,催演出我国对国际化人才培养的强烈需求。

2006年我国启动了工程教育认证工作,随后在2016年成为国际最具影响力的工程认证组织《华盛顿协议》正式成员,标志着我国工程教育进入国际化全新发展阶段[3]。在工程教育认证背景下,国际化教学逐渐成为高校的广泛共识。同时,专业认证工作的推广,也为国际化教学迎来了机遇[4]。

2015年国务院印发了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,在“双一流”建设涉及的十大重点任务中,国际交流合作列居其一,突显了人才培养国际化和推进国际交流合作的必要性[5-6]。显然,这是对高校人才培养提出的重要要求,高校需要为我国培养具有国际能力的国际化人才。

“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称,2015年国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。“一带一路”是我国促进国际社会发展建设的重大举措,在“一带一路”建设过程中,我国一方面需要其他国家的帮助,另一方面也需要要为其他国家输送国际化人才[7-8]。在“一带一路”号召下,高校加强国际化人才的培养,必将有助于提升我国教育水平、增强我国国际竞争力,为国际提供优秀人才,促进国际社会的发展。

国际化人才是具备国际化知识、国际视野、国际意识、国际合作能力的高素质人才[5],国际化教学是国际化人才培养的核心环节。新冠肺炎疫情的出现及持续,使得高校国际交流活动频度下降、国际学生进出中国减缓、中国学生外出留学意愿降低等,这些都是后疫情时代国际人才培养中必须面对的问题,然而,这也给国际化教学带来了新的契机,通过有效的教育教学改革,将有力促进后疫情时代高素质国际化人才的涌现。

本文围绕国际全英语课程、中英双语课程、暑期国际引智课程这三类典型的国内高校国际化课程,分析了后疫情时代国际化课程教学面临的问题, 提出了建立有机融合的国际化课程体系、增强学生对国际化人才培养及国际化课程的认同感、增强国际化课程的时代性、提升国际化课程的课堂灵活性,从四个方面出发的高校国际化课程教学模式改革之路,以期不断提升我国高校国际化人才培养水平。

一、后疫情时代国际化课程教学面临的问题

教育国际化是高等教育的发展趋势,是推进教育现代化的重要途径;国际化课程是高校培养国际化人才的核心环节。国际化课程教学是顺应工程教育专业认证、“双一流”建设、“一带一路”建设的背景,以及高校教育国际化发展态势而进行的教学活动。高校通过国际化课程教学改革与实践的探索,引鉴国际一流教学理念和方法,将本土特色教学与国际化先进教学相结合,使学生在后疫情时代,不需或减少跨出国门,就可以体验到国际一流课程、掌握国际化知识、具备国际化视野和国际化竞争意识,有助于促进高素质国际化人才的塑成,推动高校教育的国际化进程,加速向国际一流高校靠齐,更好地服务于我国社会发展的时代需要。

就笔者了解,目前国内高校国际化课程形式主要包括:国际全英语课程、中英双语课程、暑期国际引智课程等。在后疫情时代,国际教学交流活动频度下降、学生参与国际化课程意愿降低,这些情况使得国际化课程教学面临了一些新问题。

(一)国际全英语课程面临的问题

国际课程的开设,可以实现学生不出国门,就能享受国际知名学者的亲临授课,这对学生提升国际化认知水平、掌握国际先进科学技术、知晓专业前沿发展动态,起到了积极的作用[9]。然而,新冠肺炎疫情爆发以来,几乎所有的国际课程面临了取消、暂停或改为在线教学的境况,对于仍旧延续的国际在线课程,在其教学过程中亦出现了需要面对的问题。

首先,受疫情影响,国外教师来国内现场授课较为不便,在将国际课程改为线上课程后,为了顺应国外教师提前规划工作时间的习惯,以及中国与国外存在的时差问题,国际课程的授课时间必须与国外任课教师尽早沟通、充分协调。

其次,在在线国际教学过程中,学生与教师之间较难像现场教学一样,难以通过肢体、眼神或是情感进行沟通,从而提高学生学习兴趣,致使往往几个学时的课程之后,学生与教师的疏离感上升。加之,国际课程采用全英文授课,学生听课不如母语课程亲切,在一定程度上加剧了国际教学课程的低效率。

最后,当前高校国际全英语课程中存在一个较为突出的问题,在于缺乏鲜明的课程特色,教学内容与中文主要专业课程重合度偏高,同质化教学现象比较普遍,难以形成高质量的国际课程,从而难以服务于高校培养出独具特色的高素质国际化人才。

(二)中英双语课程面临的问题

后疫情时代下,不少高校鉴于国际课程数量的下降,增加了双语课程的开设量。双语课程在一定程度上满足了国际化人才培养的需求,也弥补了全英文国际课程由于语言不同带来的不足[10],然而也有如下问题需要面对。

首先,高校一般面向非英语专业高年级本科和研究生开设专业双语选修课程,课程总学时以32学时居多,学生在有限的课时内从通用英语顺利过渡到专业英语学习中,存在一定难度。

其次,双语课程的开设虽然为学生打开了一扇成长为国际化人才的窗户,但学生对课程知识掌握情况,较大程度上依赖于学生个人的语言前期基础及课程过程中学习时间的投入量,因而如何在双语课程中实现差异化教学,是一个需要探索的问题。

再者,双语课程不应当是中文课程的英语化,更不是全英文国际课程的翻译版。在双语课程的教学中,选取合适的双语课程教材与教学资料,并搭配科学的教学手段,对于高校达成国际化人才培养的预期目标,具有举足轻重的作用。

此外,后疫情时代中,根据防疫专家的分析,在某些时候我们可能面临疫情在小范围内局部爆发的危险,根据新冠肺炎疫情防控要求,需要避免大规模的人口聚集。然而,高校传统的教学方式是师生在教室授课、听课,这种方式难免造成人口密度偏高。作为人员密集场所的高校,也要提前制订好疫情防控的预案,调整教学方式,双语课程教学亦是这样。

(三)暑期国际引智课程面临的问题

暑期引智课程是在暑期开设的短期国际课程,课程通常是选修课,学时以32学时或16学时为主,课程形式比较灵活,除了讲授专业理论知识,部分国外专家还会就其最新研究成果进行介绍和展开研讨。暑期课程有助于学生亲身体会国外启发式研讨型教学过程,提升高校国际化创新型人才培养水平。

然而,受新冠肺炎疫情的影响,学生对国际课程学习动力下降,加之暑期引智课程采用线上授课方式,课程周期短、连续数天高强度集中式上课,导致暑期课程所学知识不易消化,教学效果不如预期。