“教→研→教”正向互动促进结构力学课程教学效果

作者: 郑玉国

摘 要:基于对结构力学课程教学现状的分析,针对结构力学课程的固有特点与当前现状之间相互冲突的实际,提出一种“教→研→教”正向互动的教学路径,探讨通过该路径促进结构力学课程教学效果的可行性。通过“教→研→教”正向互动路径在结构力学课程教学中的应用,以在授课教师对学生学习非常有限的掌控之下,最大程度上扩大课堂教学的边际效应,从而激发学生的“要学”之心和提高课程的教学效果。通过刚度分解法位移计算的案例,阐述“教→研→教”正向互动在课程教学中的实施历程,取得良好的教学效果。

关键词:结构力学课程;教学效果;“教→研→教”正向互动;结构位移计算;刚度分解法

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)24-0094-05

Abstract: Based on the analyses of the current situation of the teaching and learning of Structural Mechanics, a positive interaction path of teaching and "learning → research → teaching" and learning was proposed in order to resolve the conflict between the inherent characteristics of the course and the current situation. And the feasibility of promoting the teaching and learning effect of Structural Mechanics through this path was discussed. The path was applied to the teaching and learning of the course to maximize the marginal effect of classroom teaching under the very limited control of teachers over students' learning so as to stimulate students' learning desire and improve the teaching and learning effect of the course. Through the case application of stiffness decomposition method for displacement calculation, the implementation process of the path was presented and it achieved good teaching and learning results in the course.

Keywords: structural mechanics course; teaching and learning effect; positive interaction of teaching and "learning → research → teaching" and learning; structural displacement calculation; stiffness decomposition method

在大学本科土木工程专业的课程体系中,结构力学作为最重要的专业基础课,起着承上启下的重要作用,其向前承接着高等数学、线性代数、理论力学、材料力学等先修基础课程,向后又为弹性力学、有限元分析、桥梁工程、建筑工程、隧道工程等专业课程打下重要基础[1]。

结构力学既是串起所有这些课程的一根线,又能为学生毕业后从事相关行业提供解决工程实践问题的基本思路和基本方法。因此,最大程度上让学生学好、学通、学透结构力学,对提高土木工程专业的人才培养质量是大有裨益的。

一、结构力学课程教学现状分析

与其他专业课程相比,结构力学课程的特点是教学内容非常丰富、理性理解和分析能力要求高、动手求解问题能力要求高、需要大量的习题训练才能触类旁通和融会贯通。因此一直以来,结构力学课程就是土木工程专业最难的专业课程之一,教学的效果一直不甚理想[2]。

多年的教学实践表明,土木工程专业的教学所面临的大环境正在逐渐改变,出现了诸多的新变化需要引起重视,诸如:各方面压力共同作用导致的课时压缩现象严重,授课教师对学生学习的掌控力逐步下降,学生全面发展的强烈需求导致在专业学习方面的投入逐步下降,学生非专业方面的发展逐渐扩张并侵蚀到专业方面的教学,学生对感性和直观的偏爱逐步加强,而对知识的力量、努力和刻苦的信任正逐步下降,对动手进行大量习题训练的偏好逐步降低,对从事现场施工等相对艰苦行业的意愿不强等。

从宏观与长远来讲,这些新的变化很难用好与不好去断然评价,还需要更多的时间和实践,从对国家和人民是否有利的角度去检验。但从短期来看,结构力学课程的固有特点与这些新变化之间的冲突正逐步加剧,这毫无疑问会影响到结构力学课程的教学效果。

外部大环境的改变不以人力为转移,因此只能立足教学、研究、教师和学生,只能从自身入手,最大程度上去尽力解决结构力学课程所面临的不利因素。

普遍的共识是提高教学效果的根本在学生,只要学生自己对自己负起完全的责任,只要学生有“要学”之心,只要学生从当下开始就主动去学习、主动去行动,那么假以时日,就一定可以提高结构力学课程的教学效果。

作为结构力学课程的授课教师,在不断提高专业水准和教学能力的基础上,就必须尽最大努力把握好仅有的课堂45分钟,想尽一切正当且合理的办法,激发学生对课程的兴趣、热爱、斗志和“要学”之心,激励他们摒弃外界干扰将更多的时间和精力投入到专业学习之中,从而提高自己的专业能力和综合素养。

因此,与学生大量消耗时间的负面行为去争夺时间,使学生心甘情愿地将更多的时间真正投入到有益的课程学习之中,成为结构力学课程授课教师的第一要务。

二、“教→研→教”正向互动的可行性

对于结构力学这种非常理性、注重推理的工科专业课程,在有限的45分钟之内,寄希望于华丽地文采和辞藻、生动曲折的情节和故事来吸引学生,几乎是不太现实的。很大程度上只能通过课堂教学严谨的理性之光,去点燃和激发学生的兴趣之火,以此发挥和扩大课堂教学的边际效应,提高课堂教学的效果。

如果回归到课程知识的根源,不难发现,一门课程的知识不外乎是无数的先行研究者通过不断地观察、思索、怀疑、尝试、推理、检验之后得出的研究成果的集合。

时代在发展,社会在进步,科技与知识也在发生日新月异的变化。如果背靠当前科学与知识的大山重新审视课程知识,如果带着怀疑和批判的眼光去重新看待它们,重走先行研究者们“观察、思索、怀疑、尝试、推理、检验”的研究之路,或许会发现:课程知识在内容、公式、方法、路径、形式等多方面和某一方面或者是某一小点上可能并不完美,也可能并不完善,很可能还留有向前发展的空间。因此提出一种“教→研→教”正向互动的教学路径,以期在对课程知识继续发展的基础上回馈课程教学,为提高结构力学课程的教学效果提供一种不同的选择。

授课教师通过多年的教学、研究、思索、积累和沉淀,结合当前时代的新环境和专业的新发展,可能很容易发现课程知识在某些点仍然具有改进或完善的空间。那么在课堂有限的45分钟之内,在主要讲授课程知识的基础上,可以经常有意去激励学生在这些点继续去探索、去攻坚、去改进[3]。同时通过充分探讨与交流,靠教师与学生的共同努力、靠课堂教学共同参与体的每一分子之间思维的共同激荡,然后落脚于具体的探索和研究行动,就极有可能在课程知识这些不完善的方面做出更深入的向前研究推动。

除此之外,只要是受到课堂教学或课程知识的启发,在可能有一点点突破或创新之光的指引之下,不论是直觉也好、天马行空也好、灵光一现也好,每一位课堂教学参与者都可以大胆地怀疑和批判课程知识,然后不断思索和追问,不断尝试、努力和探究,就极有可能站在先行研究者的肩膀上继续前进,从而为课程知识的大厦继续添砖加瓦[4]。

很显然,在课程知识的基础上继续开展研究和创新对学生应该极具吸引力,一方面学生对正在进行中的课程知识会本能的认同和接受,然后受到授课教师的启发和激励,或者通过自己的怀疑、发问、摸索、探究之后有一点点的突破或者创新,并通过某种形式获得认可,这对提升学生学习的兴趣、探索的自信是极其有帮助的。同时也会在同学中起到发酵作用,对带动大面积的同学提高学习积极性、孕育大面积探索与创新的氛围和土壤也是有益的。

一旦研究成果经过反复检验之后获得认可,那么就可以再返回到教学中,由授课教师主导向同学们阐述该研究成果,并交给学生让他们广泛去讨论,并倡导他们在课程中直接应用,同时激励他们在此基础上继续怀疑、批判、尝试、探索和突破,从而点燃更多的创新之光。

这种非常有益的探索努力和尝试无论成功与否都是前进道路上非常有价值的历练,无论从哪方面来讲都加深了对课程知识的理解和应用,毫无疑问对促进教学效果是极其有益的,对学生专业方面的终身发展也必将产生深远影响。

通过上述分析可以看出,在课堂教学中遵循“教→研→教”的路径,完全能产生良性循环,并不断扩大课堂教学的边际效应,从而为提高结构力学课程的教学效果提供一种有益的路径选择。

三、应用案例

(一)“教→研”推进:刚度分解法的提出

在结构力学课程中,结构位移计算一直是一个重点和难点,计算的方法主要是直接积分法和图乘法[5]。通过多年的教学发现,直接积分法适用于所有的位移计算情况,但对于复杂结构其计算效率可能非常低。图乘法非常直观,对常规结构的位移计算比直接积分法简便,但对复杂结构而言仍然比较繁琐,计算效率很可能也不高。

针对结构力学课程中结构位移计算所面临的这种问题,首先授课教师在课堂教学中,不断有意去激励课堂教学的每一份子在这一方面去努力和攻坚。然后通过全体师生的智慧碰撞,和不断的努力、尝试、改进与坚持,基于图乘法的基本原理,从而最终提出一种结构位移计算的新方法:刚度分解法,为复杂结构的位移计算提供了一种更简便的选择[6-7]。

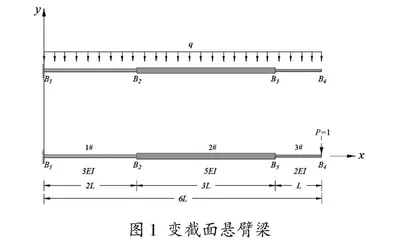

以图1所示的复杂结构——3段变截面梁结构为例,其每段的长度为2L、3L和L,每段的抗弯刚度为3EI、5EI和2EI,求解其在均布荷载q的作用下悬臂端的竖向挠曲位移δ,不考虑剪力对位移的影响。基于单位荷载法的基本原理[1],为求B4点的竖向位移需沿该点施加虚设竖向单位荷载P=1,如图1所示。

首先分别采用直接积分法、常规图乘法、刚度分解法计算该结构的位移,然后进行比较以阐明刚度分解法的优点。

1. 直接积分法位移计算

根据单位荷载法的基本原理,经过简单的受力分析,可以非常容易地确定结构在实际均布荷载和虚设单位荷载作用下的弯矩函数MP(x)、■(x):

。(1)

采用基本积分法计算变截面悬臂梁结构位移的过程和结果如式(2)所示。

。(2)

从式(2)可以看出,采用直接积分法进行位移计算,需要经过3个单一积分的运算过程,每个单一积分至少要经过因式代入运算、因式乘积运算、不定积分运算、定积分计算和因式相加运算等5个步骤才能实现,而且每一步的运算均比较复杂,计算非常不方便。