大类招生背景下农林院校风景园林专业课程体系构建

作者: 张淑梅 刘保国 姚晓军 孟南 李永华

摘 要:高校大类招生背景下,强化通识教育,以“厚基础、宽口径”为目标,与以往教学体系相比,专业课学时被严重压缩,外加行业需求量大,本科阶段教学体系和教学资源面临严峻挑战。文章以河南农业大学风景园林专业本科课程教学体系为例,针对近几年新工科建筑大类招生培养过程中所面临的问题,分别从教学内容、教学方式、分流机制等方面探索教学改革策略。

关键词:大类培养;认知思辨;分流;课程体系

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)24-0099-04

Abstract: Under the background of colleges enrollment in general categories, with the goal of "thick foundation and wide caliber", reinforcing general education, comparing to the previous course system, we find that specialized course hours have been drastically reduced and increased industrial demand. Therefore, the undergraduate teaching system and instructional resources face serious challenges. Taking the undergraduate course teaching system of landscape architecture in Henan Agricultural University as an example,in view of the problems faced in the process of enrollment and training of new engineering and architecture in recent years, the teaching reform strategies are explored from the aspects of teaching content, teaching methods and diversion mechanism.

Keywords: college cultivation in general categories; cognition and discernment; shunt; course system

一、河南农业大学风景园林本科专业定位与人才培养构想

河南农业大学风景园林学科源自1913 年林学系园艺组,60年代初试办两届,1987 年恢复招生。该学科是国家林业局和省级A类特色骨干学科,2001年获批园林植物与观赏园艺的硕士授权点,2004 年获批城市规划与设计(含风景园林)的硕士授权点,2011年成为首批全国19家高校风景园林一级学科博士点培养单位之一,也是河南省唯一的省属高校设计类博士点。2019 年获批博士后流动站。目前,河南农业大学风景园林专业共设置地景生态系统调控、植物资源开发与利用、风景园林规划设计与理论、园林历史与遗产保护和植物多样性5 个专业方向。长期以来,该专业扎根中原,挖掘整理中原园林典籍,梳理了一系列大中原地区造园历史变迁与方法,结合地域特色,提出了以生态为基础、形态为指导、文态为内涵、心态为宗旨的设计思想,形成了具有中原特色的设计理论。依托中原绿地资源数据库、河南省风景园林国际联合实验室、河南省花卉工程技术研究中心等平台,已基本形成了人才培育、科技创新、国际交流、社会服务等多方共赢的学科发展模式,支撑了“黄河流域生态保护与高质量发展”的国家战略,同时,提出了“三域”(流域、路域和风域)导向下的城市绿地景观与自然山水格局相适应的规划理论,在地景生态系统调控方面形成了特色专业优势。

河南农业大学风景园林本科专业在人才培养方面秉承“厚德包容、跨界融合、集成创新”的理念,以现有的本、硕、博、博士后“多层次”的人才培养构架为基础,夯实本科教育的基础性、阶段性、大众性。风景园林学是一门建立在自然学科和人文学科基础上的应用学科,核心是协调人与自然的关系,具有交叉性高、综合性强、涵盖范畴广等特点[1]。因此,在培养过程中,更加注重通识教育,以资源保护、景观生态、空间营造和传统园林美学等为基础理论,综合运用工、理、农、文、管理学等不同门类的知识。目前,毕业校友在河南省乃至国内外都享有较高的评价。在未来的发展中,需要继续坚持“以本为本”,立足河南,望眼中国,加快建设高水平本科教育,努力培育具有国际学术视野、国家生态安全责任、服务人居环境建设、传承中原地域文脉的规划设计人才。

二、风景园林专业培养面临的问题

(一)学生专业学习兴趣不高

大学班级管理与高中有明显不同,主要是班级的自我管理与自我服务。大学学习主要是学习方法和学习主动性的改变,需要由“要我学”到“我要学”的根本上的改变,那么改变的抓手就是兴趣的培养。风景园林专业近几年一直是热门专业,且市场需求量较大,导致学生有盲目跟风的现状,外加该专业需要一定的绘图和美学基础,学生在低年级面对大量的绘图作业时,会表现出消极甚至厌学的情绪,逐渐降低对自己所学专业的认同感,长时间发展会影响到学生们在专业学习中的积极性。另一方面,在高考招生过程中,很多学生由于受到高考分数的限制,不能选择自己喜欢的专业,尽管校方相继出台了一系列应对政策,例如学生入学后的专业二次转换等,但是由于受到名额和条件的约束,学生二次转换专业极为困难,大部分同学很难如愿,由此导致后期出现的不同阶段转专业或跨行。

(二)职业规划能力欠缺

缺少目标性职业观的培养。大学教育体系是一个螺旋上升的结构,大学生的职业规划并不只是寻找方向的问题,应当从更加系统化的角度,树立管理职业生涯的意识。针对河南农业大学风景园林专业本科教育来说,专业课应结合行业通识理论,从认知自己、认知行业、认知职业类型、确定职业目标、梳理并执行五个方面,结合本科基础教育体系,特别是在实践教学环节里,融入行业相关知识,帮助学生塑造目标职业观。近几年,由于行业发展迅速,相关规范与顶层设计不断更新,因此总是出现表面化、理论化的问题,导致学生们依然在毕业阶段出现盲目就业、行业不自信的问题。

(三)教育规模扩张中的资源约束

近年来,我国高等教育规模的扩张,其主体是高校本科教育的扩张[2]。河南农业大学风景园林本科专业源自该校林学院园林系,以园林植物培育与应用、绿地规划设计教学团队为核心,全面统筹课程育人质量。近年来,随着城市高强度、快速度的发展,行业对建筑大类专业的毕业生需求迫切,本专业生源数量逐年递增,除了每年度招生人数的增长,同时包含转专业的学生,平均每届学生数量增长约27%,由此,导致高校教学师生比不匹配、教学基础设施资源日趋紧张。

三、建筑大类培养卓越风景园林师的本科专业课程体系优化

(一)系统自治转向系统共治

建筑大类本科应逐渐摆脱以往对单一个体的依赖,转向依靠系统共治的支撑。建筑类主干学科包括建筑学、城乡规划学、风景园林学,学科群的相关专业主要包括地理科学类、生态学类、历史学类、设计学类、土木类、测绘类、管理学类等理工农科[3]。在学生刚入大一阶段就开展相关专业通识课程,在学期末开展“基础类课程联合设计”,强化学生完成分类基础课的输出和应用;在大二阶段,完成专业小类的分流,开展专业基础课,以风景园林为例,将更多体现风景园林的客观朴素性、社会公众意识、社会价值等知识贯穿课程体系,通过“专业基础类课程联合设计”完成大二阶段专业基础课的系统输出;在大三阶段,开展专业课的训练,利用各类专题,例如“城市双修”即生态修复和城市修补的专项课题,通过观察街道、公共空间、城市广场等城市建设的问题治理与规划,完成相关理论知识和规划实践,探索人、城、境、业高度和谐统一的大美城市形态发展模式,通过大三学期末的“专题类课程联合设计”理解整个专业的理论与实践,筑牢专业根基;在大四阶段,聚焦国内国际前沿论题,通过各级竞赛联合设计,促进学生对行业前沿问题的思辨与实践,完成学生职业规划能力的引导与培养。

整个本科培养过程以培养创新型、复合型风景园林专业优秀人才作为教学改革的指导思想,实现科学与艺术交融,形成以景观环境的保护管控、规划设计为主干,结合科学技术类与人文艺术类相关课程群为支撑的知识体系,实现全周期系统共治的教学目标。

(二)学生选择转向高校引导,促进认知思辨

风景园林专业具有广界面、多尺度的特征。随着城市化不断加剧,该学科的实践内容早已超越了传统的“园林范畴”[4]。这就要求,高校在教学内容方面,融入各类相关专业知识,引导学生深刻、全面认知专业内容,实现“宽口径、厚基础”的教学目标。例如,可通过大一基础课的设置、课程设计的实践,促进自我认知思辨,弹性应对大类专业分流。同时,该专业涉及从花园到公园,再到城市公园体系,不但是设计尺度的拓展,更是专业界面的不断外延,包含了建成环境和自然环境,这就要求教学体系从单纯地理解生物与环境的关系,到更加深入地理解人居环境的复合生态系统特征及其运作的规律,学生可以通过递进式的教学实践,完成对专业系统的认知思辨,结合自身的优势与不足,进行职业规划。

(三)选拔分类转向分流疏导

东方系统观与西方分析术两者的结合恰好是我们今天认知世界的有效途径,也是展开风景园林专业教育的基础[5]。传统专业分类是以选拔为主,学生都是被动的。大类培养的终极目的是人才培养的分流,强调高校教育体系依据社会需求与学生个人意愿及条件,将需要完成本科阶段教育的学生,有计划、分层次、按比例地分为若干流向,从而分别接受不同类型的专业培养,进而为社会发展培养所需要的各级各类人才[2]。大学本科阶段实施大类招生,即大一阶段不分专业方向,通过课程体系的调整,实施统一的通识教育;在大二阶段依据学生兴趣和课程联合设计的成果,利用“自主选择+专业咨询+成果分类”的模式,完成柔性分流疏导。该项改革是实现人才分流、精准培养的第一道关,可为后期高等教育高质量的发展奠定坚实的基础。

四、分流后高年级专业课程培养模式构建

风景园林专业的产生与发展,是与城市化水平不断提升、人居环境高质量需求息息相关,属实践性极强的专业,自首批一级博士点创立以来,学科发展速度极快,且市场需求量很大。在此背景下,高校人才培养需从两个层面入手满足社会发展需求。一是以培养应用型实践人才为核心,夯实基础教育,满足行业“量”的需求。二是以培养理论创新型人才为抓手,结合城市发展所面临的各类难题,借助生态学、林学、植物学、地理学等相关学科理论知识开展科学研究,满足行业多元化、高质量发展的需求。

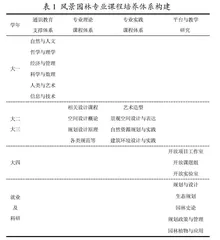

在课程体系建设方面,可分为四大体系(表1),即通识教育支撑体系,包含哲学与理学、自然与人文、人类与艺术、信息与技术等内容,该模块教学的主要任务是解决大学自由教育中“为何而生”的问题,针对学生将来从事的某种职业而进行的一个综合化、整体化、国际化的教育环节。专业理论课程体系,包含相关设计课程、空间设计概论、规划设计原理和各类规范等;专业实践课程体系,包含艺术造型、景观空间认知与表达、建筑环境设计与实践、自然环境规划与实践、学科竞赛等。以上两类模块的教学任务主要安排在大二、大三学年,主要任务是解决大学专业教育中“何以为生”的问题,是夯实学生本科阶段专业教育的基础。平台与科学研究,该模块主要设置在大四学年,依据前三年的基础学习与实践,结合现有平台资源,通过开放项目工作室、开放课题组、开放实验室等,引导学生进行园林史论、规划政策与管理、景观生态规划途径、园林植物与应用等方面的专题思辨。