基于设计思维的工程创新人才校企协同培养模式

作者: 王军锋

摘 要:工程创新和科技创新对专业人才在知识构成、技能水平以及工作思路等方面的要求存在较大差异。设计思维的工作模式对解决工程问题具有重要作用,备受企业推崇。基于设计思维构建团队式、分阶段的教学模式,促进高校和企业在人员、硬件、业务三方面的深度协同,培养工程知识扎实,实践能力突出的工程创新人才,促进创新成果的有效转化。

关键词:工程创新;校企协同;设计思维;人才培养模式

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)24-0156-04

Abstract: Engineering innovation and scientific and technological innovation have different requirements for professional talents in terms of knowledge composition, skill level and working ideas. The working mode of design thinking plays an important role in solving engineering problems and is highly praised by enterprises. Based on design thinking, the author builds a team-based and staged teaching mode, and promotes the deep collaboration between universities and enterprises in personnel, hardware and business, and cultivates engineering innovation talents with solid engineering knowledge and outstanding practical ability, and promotes the effective transformation of innovation achievements.

Keywords: engineering innovation; university-enterprise collaboration; design thinking; talent training mode

2015年的联合国教科文组织研究报告指出,世界高等教育正在向“大众化、多样化、国际化、终身化、信息化”的趋势转变。工科教育作为高等教育的重要组成部分也经历了从注重技术应用的“技术范式”转换为注重科学研究的“科学范式”,又转换到注重实践的“工程范式”,并时刻瞄准未来的新范式[1]。为了应对这一趋势,我国在2016年提出了“新工科”这一概念,并很快通过“复旦共识”和“天大行动”展开了深入研讨。一时间,国内高校所有的教学改革热点都聚焦到了新工科建设,工程创新人才的培养成为其主要目标,这迫使国内高等工程教育从学科导向转向产业需求导向[2]。校企联合培养,协同育人是实现这一转变的必由之路。

本文首先分析工程创新与科技创新活动的差异,进而剖析当前工程教育存在的问题,结合企业内已广泛应用的“设计思维”制定了校企联合工程创新人才培养方案;构建了人力资源、硬件资源和业务资源三方面相融共生的校企协同培养模式,提倡构建教师团队,开展分段式教学,以提升工程创新人才的培养质量。

一、工程创新与科技创新

与工程教育相关的创新活动可以分为科技创新和工程创新。科技创新解决从无到有,从0到1的问题,以推动学科发展和拓展人类知识边界为导向,以产出新知识和新技术为目标;而工程创新解决从1到100的问题,以满足人类生产生活中的实际需求为导向,其目标是应用已有的知识和技术解决工程问题,产出新的产品或系统。工程创新又大致可分为创意、创新、创业三个阶段。学校最容易实施,也最擅长的是“创意”,后面创新阶段需要企业的加入,将创意转化为具体的产品,而最后一阶段的创业则需要市场和资本的介入[3]。如何更好地衔接创意和创新阶段一直以来是世界工科类著名高校的产业化工作重点。当前大部分高校的工程人才教育未理清这两者的关系,导致其教学和人才培养的思路仍然停留在“科学范式”。这种范式之下在试图培养科技创新型人才,并没有考虑利用已有技术开发产品,满足市场需求。

二、当前工程教育存在的问题

(一)校企协同深度不够

企业资源在高校人才培养过程中的应用不够深入是工程教育质量不高的主要问题。目前国内高校的校企产学研合作大多都停留在企业人员偶尔到高校开展讲座,高校教师通过横向项目服务于企业需求。这种模式只能解决教师的科研成果的具体应用问题,无法为本科层面的工程教育带来太多的促进作用。要培养出企业需要的工程创新人才,除了企业人员到校开展讲座之外,还应该进一步将企业人员的实践经验引入到相关课程的教学环节。另外,当前高校搭建的工程实践环境与企业的实际生产环境有较大的差异,高校不具备企业完整的生产硬件设备,也无法完整呈现企业内的产品生产流程,无法营造出真正的工程开发氛围。为了解决这一问题,高校需要在人力资源、硬件资源以及业务资源三个方面与合作企业展开深入的协同互动。

(二)教学模式和方法传统

由于工科专业有比较清晰的就业途径和面向领域,各大高校的工科专业招生人数都相比其他学科更多。这导致当前的工科专业教学模式和教学方法较为单一。理论教学方面,一名教师在课堂面向60~70人,甚至更多的学生讲授专业理论,因学生人数多,时间成本高,无法很好地组织较为深入的讨论,导致学生对理论的吸收不够全面[4]。实践教学方面,教师面对数量众多的学生布置设计课题或是实验项目,期末收作业和实验报告,无法针对大部分同学进行较为深入地指导,导致学生对理论在实践中的应用方法和具体过程掌握程度不够,实践教学效果十分不理想。更甚至有理论教学老师不知道实践环节的具体内容,实践课教师不知道理论课的详细授课内容。这种教学模式和教学方法对于激发学生的工程实践能力和创新能力极为不利。

(三)工程实践的产品思维不足

高校在校内的工程实践课题大部分时候以学科竞赛为主,但这些竞赛的评比标准更多倾向于新颖性和技术先进性,这和企业内部的实际产品开发需求完全不同。在这种目标引导下,学生工程实践更多地在求新意,而忽略了实践成果产品化的可能性,导致很多优秀的成果根本无法被企业所采用,基本上无法转化为实际产品。学生在实践过程中学习到的知识和能力也与毕业后实际的工作要求存在一定的偏差。

三、基于设计思维的工程实践流程

当前对于创新思维和能力的培养注重于学科前沿技术的研究和创新,类似于TRIZ之类的创新方法仅聚焦于解决方案的创新,对市场和用户关注不足,导致创新成果市场化成功率低。设计思维注重于对用户需求的深入研究,通过多学科融合创新的方法产出创新性解决方案。在工程教育中,引入设计思维能培养学生的产品意识和市场意识,进而提高工程实践成果转化的成功率。

设计思维是一种有力、有效且被广泛接受的创新方法,已成功应用到商业乃至其他领域。2012年6月,《华尔街日报》刊出“培养设计思维的设计学院将取代商学院”。IBM 2017年大规模招收具备设计思维的设计师。2018年9月,《哈佛商业评论》在封面刊出“设计思维不再仅限于产品研发,它已经被管理者广泛用于战略制定和变革管理。”这些现象均表明,设计思维对于企业创新具有重要作用。

在教育界,世界著名高校也都引入设计思维,构建了跨学科工程创新人才培养平台。2005年,美国斯坦福大学创立了全球首个设计思维学院(D School),2007年德国波茨坦大学成立了欧洲第一所设计思维学院。随后,东京大学、巴黎高科大学、莫斯科管理学院等国际著名高校都相继建立设计思维学院。哈佛大学和麻省理工学院在MBA和工程学专业课程中也融入了设计思维方法。日本富士通推动了跨学科团队使用一种设计思维模型帮助教师重新设计学习活动的项目。澳大利亚政府教与学办公室探索基于设计思维框架的变革性跨学科教学法,目的在于培养学生的创新精神和创造性地解决问题的能力[5]。国内,浙江大学国际设计研究院基于设计思维培养跨学科的工程创新人才取得了显著成效。

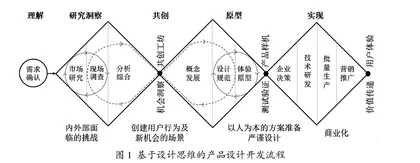

基于设计思维,作者与合作企业的产品研发人员共同构建了如图1所示的产品设计开发流程。该流程主要包括理解需求,研究洞察市场机会,校企合作开展共创工作坊,构建产品原型以及产品实现五个阶段。该工作流程可用于工程创新人才的培养过程,引导学生面向最终消费者,设计开发符合市场需求的产品。

四、工程创新人才的校企协同培养模式

为解决当前工程人才培养存在的问题,落实基于设计思维的产品设计开发流程在高校工程创新实践中的应用,作者提出高校和企业在人力资源、硬件资源和业务资源三方面深度协同的培养模式(如图2所示),并提倡以学生为中心,建立校企联合教学团队,开展分段式教学。

(一)人员协同,强化产业需求导向的人才培养理念

深入推进企业项目主管、产品研发负责人和骨干设计师、工程师到校授课,建立全方位、多层次的企业人员指导教师团队。通过企业人员授课在课程中引入企业实际产品开发流程和产业、行业、市场等约束。坚持校内教师和企业项目人员联合指导学生实践环节,确保创新方法的有效性和创新成果的可实施性。通过高校教师和企业工程人员的深入协同,提升企业人员的创新理论和方法修养,强化高校教师的工程实践知识和能力。

(二)硬件协同,搭建跨学科立体化的工程实践平台

协调高校实验室资源和企业技术中心、设计中心,与企业共建共享工程技术实验室,为工程实践能力培养搭建跨学科平台,引入企业的硬件资源,支持实践教学的开展,建立面向特定企业的人才培养基地。围绕“创新的思维技能”“跨界学习”“实践交流(比赛、交流、讲座)”三个板块进行系统学习与实践,使大多数学生了解商业模式、品牌营销、股权投资、众筹等创新创业的基本知识,通过整合技术和资源将创意逐步实现为产品。

(三)业务协同,实现优势互补共享共赢的合作模式

将企业的产品开发业务和高校的人才培养任务相结合,在课堂教学、实践教学、科技竞赛及实习实训等环节引入企业从寻求机会到样机评估各个环节的业务需求和具体业务开展流程,如图3所示。坚持以企业实际产品研发需求为导向,设置课程教学内容和实践题目,强化学生工程创新的市场需求导向。以学生的创意能力为企业提供前瞻性产品研发储备项目。

(四)革新教学模式,建立校企教师团队实施分段教学

践行如图4所示的“校企教师团队分段式授课”的教学模式。理论课程由高校教师和企业工程师协同完成,实践环节再引入两名专业教师,指导学生小组开展工程创新实践。依托联合人才培养基地、实践基地等平台,广泛开展工作坊、项目实训等活动,将企业开发理念和流程引入教学过程,严格控制学习各个阶段的交付物,将工程创新实践成果回馈给企业,进入产品孵化、试制甚至是量产环节。践行工程教育基本教育模式,强化学生工程技术基础和工程逻辑思维。引入工作室制度,形成“老生带新生”的梯队培养模式,强调工匠精神和师徒传承。

五、结束语

工程创新人才培养是推进国家产业升级的重要力量,是高等教育服务强国建设的基础保障。产教深度融合,校企协同育人是提升工程创新人才培养的必由之路。企业内的产品研发工作流程对于高校内的工程实践具有重要借鉴意义和指导作用。基于企业内广泛应用的设计思维建立产品设计开发流程,将其应用到高校的工程创新实践能培养学生的产品思维,有助于实践成果的有效转化。推动企业和高校在人员、硬件和业务三方面的深度协同,建立多层次、全方位的企业师资团队,通过共建实验室的方式引入企业硬件资源支撑高校内以企业产品研发实际项目为内容的实践教学环节,为企业培养更多合格的工程创新人才。构建校企联合教师团队,以多学科学生小组为中心,开展分段式教学,提升工程创新人才培养质量。

参考文献:

[1]钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研究,2017(3):1-6.

[2]谷陈,陈鹤鸣.工程教育专业认证中的教师职责探究[J].高等工程教育研究,2020(3):104-108.

[3]丁飞己.工科本科生问题解决能力及其影响因素研究[J].中国高教研究,2020(5):17-23.

[4]邱家明,陈鹏.地方本科高校创客教育模式的探索与实践[J].中国大学教学,2018(8):30-32+61.

[5]王平祥.世界一流大学本科人才培养目标及其价值取向审思[J].高等教育研究,2018,39(3):58-63.