应用型高校本科生专业导师制培养模式探索

作者: 花蕾 王晓东

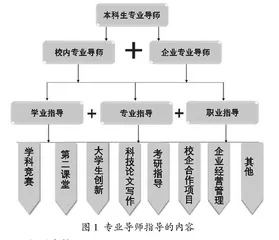

摘 要:应用型人才的培养需要提高人才专业知识运用能力、动手能力以及创新实践能力。本科生专业导师制是一种有效的、可持续发展的应用型人才的培养模式。在专业导师培育周期,学生可以在学业、专业以及职业三个方面获得专业导师有针对性的指导,特别是在专业指导方面,学生通过参加专业导师指导的专业实践活动,例如专业类的第二课堂、创新实践项目、学科竞赛,科研项目、校企合作工程项目等达到提升专业综合素质和创新能力的目的。虽然在本科生专业导师制推进过程中存在一些无法避免的问题,但随着其在实践过程中的不断完善,它在土木工程系实现应用型人才培养与教师队伍建设的“双赢”的目标,为土木工程系一流专业建设以及一流学科建设发挥了添砖加瓦的作用。

关键词:本科生导师制;专业综合素质;创新实践能力

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)24-0168-05

Abstract: Cultivation of applied talents in local university needs to improve the comprehensive specialized quality of talents, such as the ability to apply specialized knowledge, practical ability and innovative practice. Undergraduate tutorial system is an effective and sustainable training mode of applied talents. This way can teach students according to their aptitude. Undergraduate tutorial system could not only improve students' comprehensive specialized quality, but also promote the improvement of teachers' ability and quality. During the cultivation of specialized tutorial system, the undergraduates could get targeted guidance from specialized tutors in academic, specialized and occupational aspects, especially in some specialized practice activities, such as the specialized second class, college students' innovation project, discipline competition, scientific research projects, engineering projects and so on. Although there will be some unavoidable problems in the practice of specialized tutorial system, with the continuous improvement of the specialized tutorial system in the process of practice, it has realized that the "win-win" construction model of talent training and the teacher team could be achieved in our department.Undergraduate specialized tutorial system has played a role in the construction of the first-rate disciplines and the first-class disciplines in our department.

Keywords: undergraduate tutorial system; specialized comprehensive quality; innovative practical ability

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》 强调培养大批的创新人才应该成为面向未来10 年中国教育改革与发展的重大目标,并进一步指出高等教育应“重点扩大应用型、复合型、技能型人才培养规模”[1]。应用型本科人才与职业技术学院应用型人才培养的区别主要是在专业知识应用的广度和深度方面,本科的应用型人才培养要从“可以运用”“基本能用”转变为“功底扎实”“创新提升”,除此以外对人才培养还需要具备较强的动手能力和创新实践能力[2]。在人才培养模式中,本科生导师制因其可因材施教,强化学生实践及创新能力的培养而得到了国内外的广泛认可[3]。目前一些成熟的、历史悠久的高校如浙江大学、同济大学、中国矿业大学等在本科生阶段实施的都是全过程导师制,即指学生从入校开始直至毕业全程导师都参与指导,低年级阶段要以学习规划、指导为主,高年级阶段主要培养学生的科研能力和创新能力[4]。而对于新建的应用型本科院校由于师资比较薄弱、实验实践条件、财力有限以及教师经验不足,学生学习能力的差异推行全过程本科生导师制比较困难,因此如何在应用型本科院校实施本科生导师制是应用型本科高校在人才培养领域中积极探索的问题。

2017年同济大学浙江学院土木工程学科成功入围浙江省一流学科建设(B类)名单,2019年土木工程专业成功申请了浙江省一流本科专业建设项目。在一流学科以及一流本科专业建设背景下,土木工程系(以下简称“我系”)一直在探索一种有效的、可持续发展的应用型人才培养模式。本科生导师制是以促进本科生的全面发展为目标,根据学生在某方面的能力,自由充分发展的特殊需要,而专门为其配备导师,并给予个别指导的一种育人模式与机制,这种制度要求师生之间建立一种教学相长的“导学”关系,针对学生个性差异因材施教促使学生更好地成长成才[5]。从2017年开始我系试点本科生专业导师制(下称“专业导师制”),经过三年的实践探索,在利用专业导师制培养应用型人才方面以及教师队伍的建设中获得了一些宝贵的经验。由于师资、生源层次、实验条件等的差异,全过程本科生导师制在我系并不合适。大学二年级学生进入专业基础课的学习阶段,在此阶段遴选一些学业优良、基础扎实、专业能力强的学生进入专业导师的培育模式,他们可以在学业、专业以及职业三个方面获得专业导师有针对性的指导。特别在专业指导方面,他们通过参加专业导师指导专业类的第二课堂、大学生创新项目、学科竞赛,科研项目、校企合作工程项目等专业实践活动达到提升专业综合素质和创新能力的目的。

一、专业导师制的实施

专业导师制的核心思想为贯彻落实同济大学浙江学院应用型人才培养模式的要求,深入推进人才培养改革工作,通过专业导师对学生进行因材施教、因势利导的指导,激发学生的学习兴趣和发展潜能,培养学生的批判思维和自我学习能力,实现学生“专业基础、实践能力、创新思维”三方面综合素质的全面提升,培养服务于地方经济发展的、优秀的应用型人才[6]。在专业导师制推行过程中,我系参考国内一些高校导师开展的模式和实施方式,同时探索了包括人员选择、过程管理、目标考核、监督检查等制度保障体系。

(一)专业导师人选的确定

专业导师主要分校内专业导师、企业专业导师两种。校内专业导师为具有中级(含)以上职称或具有博士学位、且在高校承担教学科研工作的专职教师,同时这些专业导师熟悉高等教育的教育教学规律,具有较高的教学水平、较强的科研能力以及一定的专业指导能力。校内专业导师对本科生以学业、专业指导为主。在学业指导方面,导师主要是根据专业培养计划指导学生对学习进行合理的规划、专业方向选择以及课程选择等;而在专业指导方面,导师主要是通过指导学生参加专业类第二课堂、大学生创新项目、学科竞赛、科研项目、校企合作工程项目等实践活动提高学生综合运用专业知识的能力、动手能力及创新创造能力。

企业专业导师主要是选聘有相关学科知识背景的成功企业人士,包括中高层管理者和企业技术人才担任。这类企业专业导师须有工程师(含)以上职称,同时具备丰富的实践工作经验、责任心强、有较强的教育和沟通能力,并能保证有充裕的时间与学生进行面对面的交流和指导。企业专业导师对学生指导以专业、职业指导为主,通过指导学生开展校企合作项目、联合毕业设计(论文)或创新创业等环节提升学生解决工程实际问题的能力以及创新实践的能力,同时在学生的职业规划以及就业指导方面发挥积极的指导作用。

(二)专业导师工作的职责

专业导师在指导学生过程中需要将教书与育人相结合,立德树人,以身作则,言传身教,以严谨的治学态度、高尚的职业道德、良好的工作责任心,引导学生树立远大的人生目标,建立适当的职业发展规划,培养学生个性健康发展[7];专业导师在指导学生的过程中还需要注重教学与科研相结合,积极吸纳学生参与课题研究、实验探索、团队学术活动,并设计有效的途径和方式进行指导,拓宽学生学术视野,培养学生发现、分析并解决问题的能力,提高他们的团队合作能力,增强他们的创新创造的精神;专业导师需面对面与学生进行互动,紧密结合自己的研究方向、工程领域,充分发挥自身专业优势和知识结构优势,对学生的专业方向、学习方法、科学研究、职业生涯规划等方面进行指导[8]。此外,我系对专业导师的指导时间以及指导人数、次数做了详细规定,即专业导师每月指导学生应不少于2次,每次指导时间应不少于2小时。同时为保证专业导师有较多精力指导学生,每位专业导师指导每个年级学生人数不超过3人,总共指导本科生的人数不超过9人。

(三)专业导师制实施的流程

专业导师制实施的流程是一个逐级递进的过程。第一先建立本科生专业导师信息库,各个专业教研室提供专业导师信息,经土木工程系专业导师工作指导组(以下简称“工作组”)审核后备案存档。第二为本科生专业导师信息的发布阶段。在此阶段,工作组将各专业教研室提供的、符合条件的专业导师的信息、研究方向等提供给土木工程系学生工作办公室(以下简称“学工办”),通过学工办的信息渠道向学生发布。第三为学生申报阶段。学生根据兴趣自主选择专业导师,并填报《同济大学浙江学院本科生专业导师申请表》,将其发送至工作组的官方邮箱。工作人员对学生填报的内容进行梳理汇总后,将学生选择专业导师的情况反馈给每位专业导师。第四为专业导师遴选学生阶段。专业导师根据学生申请的情况以及学生的成绩进行排序筛选,并可通过自主选择的考核方式对学生进行选拔,择优录取。第五阶段则为专业导师对学生进行指导阶段。专业导师对学生的指导活动,以面对面的指导为主,电子邮件、微信、QQ、电话等方式为辅。专业导师日常指导活动的过程由学生记录在《同济大学浙江学院专业导师日常指导活动记录表》中。每学期结束后,学生将该表汇总后统一交至工作组备案保存。第六阶段为专业导师与学生互评的考核阶段。每学年结束后,学生将对专业导师的评价结果记录在《同济大学浙江学院专业导师评价表》中,统一交至工作组处备案;同时专业导师也会对学生在一学年内参与学习情况给予客观评价,评价结果记录在《同济大学浙江学院专业导师活动学年总结》中,统一交至工作组处备案。在专业导师制推进的过程中,一般情况下学生从大学二年级开始进入专业导师培育周期,如果学生每个学年都能顺利通过考核,他们将在大学四年级跟着专业导师开展自己的本科生毕业论文(设计),大学毕业时完成整个专业导师的培养周期。