后疫情时代机器人混合式教学模式探究

作者: 任海川 李腾飞 李金宝

摘 要:随着“后疫情时代”的到来,机器人教学因其学科的交叉融合性和实践操作的复杂性,若仅仅依赖传统的线下教学无法有效保障师生在疫情期间的人身安全,也无法正常完成面向学生的课程授课、实训等教学活动。因此,文章结合现有互联网通信技术,研究机器人泛在学习平台,实现其线上线下混合式教学模式;在保证教学质量前提下降低师生疫情传播风险,师生可完成线上虚拟仿真实践教学与操作;学生能够在自由时间对自己薄弱环节进行预习、复习与翻转学习,同时也可为学生参加全国机器人大赛等竞赛提供教学与交流平台。

关键词:后疫情时代;机器人教学;泛在学习;混合式教学;个性化学习

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)25-0014-04

Abstract: With the coming of post-epidemic era, the robot teaching has the complexity of interdisciplinary integration and practical operation. The personal safety of teachers and students can not be effectively guaranteed using the traditional teaching method during the epidemic period. Teaching activities can not be normally implemented, such as the course teaching and the practical training for students. Therefore, combined with the existing Internet communication technology, the robot ubiquitous learning platform is studied and the online and offline hybrid teaching mode is realized. On the premise of guaranteeing the teaching quality, the risk of epidemic spread is reduced among teachers and students. Teachers and students can complete the online virtual simulation teaching and practical operation; students can preview, review and learn robot theories in their free time. Meanwhile, the robot ubiquitous learning platform can also provide a teaching and communication medium for students to participate in national robot competitions.

Keywords: post-epidemic era; robot teaching; ubiquitous learning; blended teaching; personalized learling

2020年初,一场突如其来的新冠肺炎疫情在全球爆发并开始蔓延,给人们生产生活造成了严重的影响,包括经济领域、社会领域、教育领域等方方面面,完全打断了人们的正常生活、学习和工作。面对全国各级学校无法正常开学的新挑战,教育部要求各高校在防控疫情期间做好各项线上教学工作,利用超星、钉钉等网络平台,实现“停课不停教、停课不停学”。全国各高校根据教育部的指示推出适合疫情背景下的线上教学方案及模式,引导广大教师提前熟悉线上教学模式[1]。

目前,我国的新冠肺炎疫情已经初步得到有效控制;但考虑到新型冠状病毒的反复性和其他突发性卫生事件发生的可能,线上线下混合式教学模式能够应对更加广泛、灵活的教学环境和不同的学生群体;在后疫情时代,各高校不同专业开展线上线下相结合的混合式教学成为必然的发展趋势。

一、机器人教学研究背景及问题

(一)机器人的发展现状及趋势

新型冠状病毒在全国蔓延,最有效的方法是通过隔离来尽量避免人与人直接接触造成交叉感染。因此,无人化技术尤为重要,如无人化进行物流、外卖的配送,基于云平台的办公模式等非接触模式逐渐兴起。其中,机器人作为无人化技术的重要载体,在社会生活的诸多领域逐渐承担着不可或缺的角色[2]。在疫情爆发期间,采用高自主化的各种机器人完成多项高风险工作,如只用十天帮助工人火速建立医院,两天内辅助运营商完成移动宽带和5G基站建设;智能配送机器人、智能消毒杀菌机器人等不同类型的机器人在社区、医院等地方的防控中发挥着重要作用。在后疫情时代,随着5G时代到来,5G网络及基础设施在国内城市逐步完善,机器人将进一步深度融入到医疗、教育、配送、零售等更广泛的行业中。因此,机器人相关课程在高校设立和新的学习模式研究与探索尤为重要[3]。

随着新工科建设的高速发展,近年来诸多高校纷纷成立机器人学院及机器人特色专业,培养高水平的机器人相关科技人才,满足社会对机器人高水平人才的迫切需求。机器人教学综合电气工程及自动化、材料科学、机械工程、计算机科学与技术、数学、物理、人工智能和工业设计等多学科交叉,用于培养学生通过数学、物理、艺术等多基础学科知识独立解决机器人相关科学、技术与工程问题的复合能力[4]。机器人因其学科的交叉融合性和实践操作性,被认为是一门融合多学科的教育学科,能够帮助教师将数学、科创、工程技术与实践和艺术设计素养置于学生投身并理解的情境中,具有良好的教学研究与实践价值[5]。

(二)机器人教学模式探究

从2009年开始,美国率先探究多学科融合的机器人教学模式,其教学模式有着多种多样的形式,不仅有课外实践活动和实验设计,还有很多的机器人竞赛活动。德国、日本虽然比美国起步较晚一些,但是极其重视机器人产业化的发展,他们结合自身实际情况,探索多学科融合的教育模式,普遍设立机器人课程、高水平机器人研究会以及机器人教育协会,并且每年定期组织针对不同学龄学生开展机器人教学与比赛,促进机器人教育的快速发展。在互联网时代的背景下,很多国内学校都开设有机器人相关教学课程,并且对机器人教育有了一定的研究成果[6]。一些高校在机器人教学概念辨析、教学设计、实验实践、实施方案、教学与新技术融合等方面进行研究并取得了一定的进展。但在课程设置、教学模式、资源整合与评价体系等方面仍存在很多问题与挑战[7]。

传统模式的机器人教学通常是以教师课堂讲授为主,即老师面对多名学生在教室授课的形式进行教学,其特点是老师与学生直接面对面的交流,老师通过观察与课堂提问等形式,能够实时直观了解到学生上课的基本状况,及时发现学生课堂上的关键问题并纠正,学生之间的学习氛围与上课状态也能够相互影响。因此,传统的教学模式在师生间、学生间的双向交互、情感交流方面上有先天的优势。

但是传统教学模式也存在很多问题,如教师在课堂上的授课方式单一,授课时间受限,教学内容相似且涉及知识面很有限,无法满足不同专业学生对于机器人相关课程的多元化需求,而且限制了教师的创造性思维,因而,不能很好地激发不同专业学生对机器人课程的学习兴趣。在机器人的实践教学过程中,大部分高校的机器人硬件设备有限且价钱十分昂贵,不能保证每名学生在实践操作过程中都能同时进行操作。如果在实验前学生不经过有效的实践操作培训,会造成不必要的安全风险与损失。此外,课下学习也是机器人教学的重要环节之一,现阶段主要以学生自主课前预习、完成教师布置的作业及课下答疑为主,师生多元型讨论与学生分组学习等教学方式匮乏,亟待改进。

近几年随着国内互联网技术的快速发展,线上线下混合学习模式在一些高校的重点专业进行了初步实践。这些探索及研究表明线上线下混合教学能够有效改善教学模式单一、授课时间受限和教学内容相似等传统教学中的突出问题,并将大数据时代下的各种最新前沿科学成果和知识及时传授给学生,提升学生的兴趣与专注力。特别是在新冠肺炎疫情随时可能规模性爆发的后疫情时代,对高校在教学模式上如何大胆改革,更好地开展学科教学与实践,降低教学过程中的师生疫情交叉传染风险,提高教学质量与学生的沉浸式混合式教学体验,提出了严峻挑战。因此,机器人课程的线上线下混合教学的开展与实践成为了机器人教学的必然发展趋势。

然而,面对后疫情时代,现有线上线下混合式教学模式仍然面临很多挑战。首先,师生需要对新的混合式教学模式有一定的熟练程度。特别是新冠病毒肺炎疫情来势迅猛,给教师授课与学生学习生活带来了巨大的影响;很多教师在平时的授课中,普遍采用线下课堂讲解为主的教学形式,并不能熟练地掌握线上课程软件的使用,线上教学效率与效果并不理想;同时,学生也需要熟悉新的教学模式带来的学习习惯与方法上的很多问题,如直播教学与课程视频回放的交叉学习、线上作业与问题反馈等,这为混合式教学模式的全面开展提供了新的挑战[8]。其次,混合式教学对学习平台及其功能要求大幅提升。虽然现有的互联网通信技术已经基本成熟,但5G基站数目较少且成本昂贵,当大量师生同时在线上学习时,经常会影响语音与视频的传输延迟,造成卡顿甚至是系统瘫痪;因此,需要师生们提前测试自己的网络,避免由于网络问题影响线上学习与实训教学等。此外,教师也需要提前做好预案,上传教学视频及资料,可以为学生的线下预习、自主学习与复习提供条件,尽量避免由于网络问题造成的教学问题,保障教学质量。最后,不同专业学生对于课程学习的个性化差异较大。随着机器人技术在生产生活的普及,国内很多高校不同学科都开设有相关的机器人课程,但由于机器人课程涉及多学科交叉,不同学科机器人课程教学的目标与内容有所差异,如课程章节内容设置、仿真实验、课程实践设计和课下作业等,现阶段以不同专业学生个性化需求为中心的线上线下混合式教学模式与实践严重缺失。

因此,本文通过在郑州大学搭建机器人泛在学习平台,可实现机器人课程(如笔者现在郑州大学开设的机器人运动控制、机器人学等课程)的线上线下混合教学,将理论教学、机器人仿真实验、课程实训与科创相融合,探索并实践满足不同专业学生个性化需求的机器人课程混合式教学改革[9],也可为其他学科的混合教学改革提供参考。

二、构建机器人泛在学习平台

针对上述混合教学模式存在的现有问题,本文研究构建面向机器人课程的泛在学习平台,更好地实现在后疫情时代不同专业学生的机器人课程教学改革,探索线上线下混合教学的新思路与新方法。

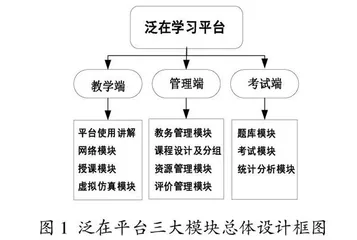

机器人泛在学习平台主要有三大模块,教学端、管理端和考试端,总体设计框图如图1所示。

1. 教学端主要包括平台使用讲解模块、网络模块、授课模块和虚拟仿真模块等功能。平台使用讲解模块能帮助师生了解如何创建班级、教学、考勤和分组,以及讨论、线上线下听课与指导和完成作业与考试等功能,使师生很快熟悉新的混合教学模式。此外,该平台是依托郑州大学内网所构建,师生通过校园账号来登陆使用平台,管理规模及人数整体可控,解决了师生在教学过程中存在的网络不流畅及数据传输如视频卡顿等现象。老师在教学前可将上课所需的视频、课件和作业等资料上传到该模块,并在授课模块进行视频授课、互动和签到等。根据教学计划,老师可基于虚拟仿真模块与学校现有的机器人平台进行连接,进行虚拟机器人仿真教学与实训讲解。学生也可在泛在学习平台根据自己情况,进行机器人课程计划制订、翻转学习及复习等,实现随时随地的个性化教学。

2. 管理端包括教务管理、课程设计及分组、资源管理和评价管理等功能。教务管理模块是对老师授课学生听课情况进行实时监督,保障课程教学质量与管理效率。基于课程设计及分组模块,师生根据教学计划与实际学习的情况进行线上线下分组,完成翻转教学与个性化教学;师生也可根据分组情况,错时进行线上线下实训教学。资源管理模块是将校本资源库、专业教学资源库等资源库与该平台链接,来扩充课外知识的广度,满足师生对新知识的需求。评价管理模块是将学生对老师和课程的教学质量的反馈进行统计,并及时进行分析,调整课程安排,进一步提高教学质量。