地方新工科高校大学生就业的思考与建议

作者: 张铁壁 郗艳梅 杨俊萍 王以明 石岩

摘 要:根据当前地方新工科高校毕业生就业形势,该文以河北水利电力学院机械类专业为例,通过线上线下调查问卷方式,结合学校实际及地方需求情况,统计与就业相关的学生基本信息及相关的就业数据,并进行分析;进而提出促进就业的几点思考和建议,可供地方新工科院校借鉴和参考。

关键词:新工科;专业兴趣;就业方向;人才培养方案;第二课堂

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)25-0026-05

Abstract: According to the current employment situation of local new engineering college graduates, the paper takes Hebei University of Water Resources and Electric Engineering's mechanical major as an example, through online and offline questionnaires, combined with our school's actual situation and local needs, analyzed employment-related basic information and employment data of students. The paper then put forward several suggestions to promote employment, which can be used for reference and reference for local new engineering colleges.

Keywords: new engineering; professional interest; employment direction; talent training program; second class

近几年,我国的高等教育在规模和质量上都有了长足的进步,目前,本科高校达1 200所,地方高校占90%以上。据统计,仅2021年我国城镇新增劳动力约1 400万人,其中高校毕业生达909万人,在近两年持续疫情的冲击及复杂的外部经济环境影响下,不同程度地加大了就业压力,因此研究地方高校就业工作显得尤为重要[1]。早在2018年7月中央经济工作会议首次提出了“六稳”方针,2020年中央又提出“六保”新任务,从“六稳”到“六保”,排在第一位的都是就业,可见国家对就业的重视程度。文中以河北水利电力学院(以下简称“我校”)机械类专业大学生(包括大一至大四)为样本,结合学校的实际情况及地方的需求,通过线上及线下调查问卷方式进行深入调研,对调查结果进行统计分析,提出了促进地方新工科高校大学生就业的几点思考和建议,以供兄弟院校进行借鉴和参考。

一、就业调查的背景及基本情况

(一)就业调查背景

河北省“十三五”“十四五”规划纲要中分别提出,由河北制造向河北智造、河北创造的跨越,打造制造强省;推动新一代信息技术与制造业融合发展,促进传统产业向高端化、智能化、绿色化变革,发展服务型制造;并将高端装备制造列为18个重点产业链及12大主导产业之一。

近年来,沧州市地方区域经济发展迅速,以智能制造为主攻方向,推动产业向中高端迈进,重点引进了北京现代汽车、激光切割、数控机床、机器人和3D打印等高端装备制造产业。与机械类专业相关的县域经济包括泊头的铸造、盐山的管道、孟村的弯头、东光的包装、南皮的五金和黄骅的模具等。这些极具地方特色的区域经济与机械类专业联系紧密,对我校机械类专业的发展提供了良好的支撑和广阔的就业前景。

(二)调查对象基本情况

河北水利电力学院地处河北省沧州市,学校领导结合省市规划,提出“根植沧州、立足河北、辐射京津、面向全国”的办学定位和发展规划,坚持以立德树人为根本任务,推动应用型人才培养模式改革,更好地为地方经济建设做好服务,适时成立了机械工程系,扩大了机械类专业的招生和规模,着力培养适合区域经济发展需要的人才。

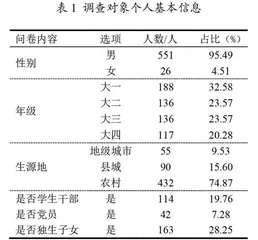

本次制定的机械类专业《大学生就业情况调查》问卷,共有577名机械类专业的在校生参加。调查问卷中基本信息包括学生的性别、年级、生源地、是否为班干部及独生子女等基本信息,内容详见表1。从表1中可以看到,男生比例达到了95%以上,农村生源占比74.87%,这两个数据符合地方工科院校以及机械类专业生源的特点,即男生占比和农村生源占比较大,从另一个角度而言对就业也有一定的促进作用。

二、就业调查结果及分析

(一)调查对象对就业的了解情况

表2为调查问卷中有关就业了解情况的内容,其中包括对所学专业与未来就业的了解情况,以及是否对就业有所准备或是计划等。从表2中可以看出,学生对所学专业与未来就业的了解情况,随着年级的增加而提高,其中,大三达到近70%,大四达到85%以上。但是在大一、大二期间对专业比较了解的人数偏低,大一仅占15%左右,这说明学生在报考志愿的时候,具有一定的盲目性;而且还没有接触专业课,对未来的就业方向也没有过多的考虑。那么如何在大一开始就能使学生明确所学专业的未来就业方向,从而有针对性地培养自己的专业兴趣或方向[2],为将来的就业打下良好的基础,这也是高校必须面对的问题。

(二)第二课堂与就业之间的联系

在人才培养方案的制定中,对第二课堂做出了明确规定,必须达到一定的学分才准予毕业。第二课堂学分的取得也有多种方式,通过参加第二课堂,大多数学生在获取知识的同时,也能针对自己的未来就业方向进行规划,主动获取与就业技能相关的专业知识。在调查问卷的内容中包括参与教师科研项目、科技社团和学科竞赛等第二课堂对就业的影响情况,具体见表3。在表3可以看出。

(1)就参与教师科研情况对就业的影响而言,大三、大四学生选择影响较大的比例分别达到73%、90%以上;而大一、大二则大部分选择了一般或是不了解,尤其大一占比达到41%,也就是说大一、大二的学生对第二课堂与就业之间的关系认识明显偏低。因此,为有效激发学生对专业学习的兴趣,应该尽早提高学生参加第二课堂的积极性,以达到培养学生的专业方向,进而树立未来的就业方向。

(2)调查中也暴露出一些问题,大约有10%左右的学生参与第二课堂动力不足,主动意识差,需要学校制定相应的政策进行干预和思想指导。

(三)调查对象未来就业倾向情况

表4为未来就业倾向调查情况,主要包括对未来就业的规划、就业的地域和就业的方向等。在表4中可以看出。

(1)对未来就业有所规划的学生占比达到80%以上,待规划的占比17%以上。准备考研的学生占比达到总数的34%以上,大一大二的学生较多,随着年级的增加准备考研的人数在下降。

(2)对于理想的就业区域,85%以上的学生把京津冀作为理想的就业地域,这其中60%以上的学生选择河北地级市;只有不到8%的学生选择县域单位。该数据反映出地方本科高校学生在就业区域的选择上偏向大城市,而选择县域就业的学生相对较低。如何解决县域经济发展需要人才的现实情况,这也是地方工科院校所面对的一个瓶颈问题。

(3)在就业方向上的选择,有近85%的同学都会选择与机械类相关的技术工作;还有7%左右的学生选择机电产品类营销岗位;9%左右的学生选择了其他就业方向,其中包括考取事业单位、公务员等其他岗位。

三、提高就业质量的途径与方法

(一)加强思想政治教育,树立科学就业观

新工科建设对大学生价值观和职业伦理教育赋予了重要价值向度,始终坚持立德树人、德学兼修的目标,注重培养大学生的家国情怀、法治意识、生态意识和工程伦理意识[3]。当今现代行业要求毕业生具备正确的人生观、价值观、良好的职业道德及社会责任感,新工科背景下地方高校就业指导课程中需要加强正确价值观的引导,提升思想政治教育的育人效果,帮助大学生正确择业与就业,促进其心理健康,提高其求职自信心[4-6]。

(二)提高就业意识培养,坚持四年全过程不断线

2016年教育部明确提出建立健全精准推送就业服务机制,促进毕业生更加充分的就业,要求高度重视精准就业服务工作,建立精准对接服务。为将就业教育纳入大一到大四的全过程人才培养体系中,采取了以下措施。

1. 设置与就业相关的课程

在人才培养方案制定过程中,一是按照国家指导标准结合学校的实际情况,大一到大四分别设置了大学生职业规划与发展、大学生创新创业指导、就业指导等课程,以提高学生有关职业规划和就业能力,实现就业全过程跟踪指导;二是针对表2所反映的学生对专业了解不够的情况,增设认识实习课程,使学生能够到典型企业开展调研、参观等实践活动,通过亲身感受企业的规模、文化、岗位等感性化的认知,更早提升学生对专业的认知度。

2. 加强第二课堂的培养

从表3中可以看到,随着年级的增加学生参与第二课堂的人数在增加,这部分学生给予了第二课堂与就业相关度较高的评价。因此,大一开始,就有必要采取一些积极的措施来鼓励学生参加,比如对第二课堂的积极作用进行宣传,使每一个学生都能清楚第二课堂的内容;还可以制定一些相应的学分奖励政策,以及在学生的综合测评中适当的加分等措施鼓励各年级的学生踊跃参加,做到大一到大四第二课堂不断线。第二课堂可以更好地促进学生学习专业课程的兴趣,使其树立“走进”高校是为了四年后学有所成“走出”高校,以实现就业为导向的自我追求和人生更高价值[7]。

(三)实行导师制,进行分类指导

积极探索建立以学生就业为导向的“传、帮、带”导师制。表4可以看到,大部分学生对未来都有所规划,也有部分学生对未来职业的发展比较迷茫。因此有必要为学生配备具有一致目标的导师,对学生未来的规划进行有针对性的培养与指导。每位导师每年对接5名至8名新生,指导内容主要有以下几点。

1. 考研指导

所配备的导师做好学生学习的全程跟踪,对学生备考期间遇到的突发问题及选择报考专业和报考学校等问题时进行有效沟通和帮助。

2. 就业指导

调查中,选择直接就业的学生占比最大,那么如何做好这部分学生的就业指导,直接关系着未来学生的就业质量。一是通过前述的相关就业课程进行理论指导;二是对学生未来就业方向进行摸底、分类,通过双向选择的方式,确立相应方向的导师,从而使学生参与到与专业相关的学科竞赛及教师的科研项目等第二课堂中,进行相关方向的理论知识和实践锻炼,培养与学生就业方向一致的专业兴趣,明确未来就业方向,提高就业的精准性。

3. 自主创业的指导

首先要求导师积极引导学生参加“互联网+”、职业规划等大赛进行锻炼,尽快与学生确定好未来有可能实现的创业目标;其次通过邀请校外或是创业成功的校友对其进行创业指导。导师在指导期间,必须对学生进行自主创业的相关知识培训,积极为学生提供机会进行尝试,以培养与提升学生创业的综合素质,同时也要使学生意识到创业的风险性。

4. 对未规划的学生的指导

导师对这部分学生做好专业解读工作,积极进行正确引导,做好思想工作,尽快使这部分学生树立目标,做好自己的规划。

通过以上措施,使每一名大学生都能得到一对一有效的指导,如就业规划、专业认知、能力培养和职业咨询等,通过全程指导,为学生提供适合其学习能力、兴趣爱好、性格趋向和择业价值观等方面的教育和指导,让每一名大学生都能正视其自身发展,制定独属于自己职业发展的有效规划,促进其尽早充分做好就业准备,提高专业与就业岗位的匹配性,降低违约率,从而实现高质量、精准化就业[8]。