应用型高校旅游管理本科教育面临的问题及其出路

作者: 黄秀波

摘 要:旅游本科教育是旅游高等教育体系中最为重要的环节与层次,某种意义上代表了旅游高等教育的质量。研究聚焦到应用型高校旅游本科层次教育的发展现状与问题上,分别从学科定位、专业认同、教学质量及就业前景四个方面进行分析,发现当前应用型高校旅游本科教育普遍面临“学科迷思与定位模糊”“专业认同与社会认可低”“教育教学与市场行业脱节”“行业内低就业率与高流失率”等方面困境问题,并针对这些问题提出了旅游本科教育的可能出路与突破。研究有利于从多层次、多角度全方位认识旅游本科教育的现状问题,并可为旅游高等教育事业发展提供思路与方向。

关键词:应用型高校;旅游管理专业;本科教育;困境问题;专业认同

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)25-0085-05

Abstract: Tourism undergraduate education is the most important link and level in the tourism higher education system, which represents the quality of tourism higher education in one sense. The research focuses on the development status and problems of tourism undergraduate education in application-oriented universities, and analyzes it from four aspects: discipline orientation, professional identity, teaching quality and employment prospects. The research finds out that China's tourism undergraduate education nowadays is generally faced with such difficult problems as "subject confusion and vague positioning" "low professional identity and social recognition" "disconnection between education and teaching and market industry" "low employment rate and high turnover rate in the industry". Based on that, we try to put forward the possible way out and breakthrough. The research will be beneficial to understand the current situation of tourism undergraduate education from multiple levels and angles, and can provide ideas and directions for the development of tourism higher education.

Keywords: application-oriented university; tourism management; undergraduate education; dilemmas and problems; major identity

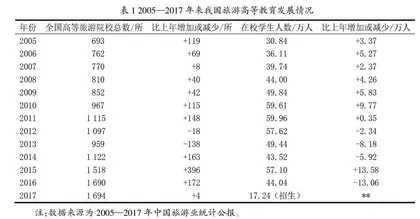

自1978年以上海旅游高等专科学校为代表的一批高等专科学校成立以来,中国旅游高等教育已经走过40个春秋。在过去40多年里,旅游业发展迅猛,已成为许多地方的重要支柱产业,同时旅游高等教育事业也蓬勃发展,取得可喜成绩。首先,是旅游本科教育的规模化(表1)。伴随社会对旅游专业人才的需求越来越大,开设旅游管理专业的高校也逐渐增多,招生规模有所增加;其次,是旅游本科教育的专业化。旅游教育已从原来套用管理学、经济学的模式转变为更有旅游特色的专业化教育,并与实践结合更加紧密;再次,就是旅游本科教育的升级。随着2012年教育部将隶属于“工商管理类”下的“旅游管理”专业进行优化调整,升级为“旅游管理类”(下设旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)①,意味着旅游学科整体地位的提升及旅游教育发展迎来新机遇。

然而,中国旅游高等教育也面临数量规模布局不合理、人才培养与市场脱节和旅游教育体系不够完善等方面问题[1]。在旅游高等教育30年之际,保继刚[2]就已指出中国旅游本科教育的“萎缩”问题,即“学生专业认可度低、毕业生行业内就业率低、旅游专业教师数量相对减少或教师的职称和学历相对降低、旅游院系的地位相对降低等现象”。同时,学者也指出由于错位学科设置,旅游人才培养面临压缩、兼并与分流问题[3],并导致人才供给与旅游产业需求的结构性失衡[4]。另外,其他一些学者也对旅游本科教育面临的困境问题进行了广泛探讨[5-8],提出旅游教育的观念落后、同质化等“老问题”与行业加速变革的“新形势”矛盾突出[9],其关键在于旅游教育的准确定位和创新机制[10]。因此,厘清当前旅游高等教育与学科发展的困境和问题,寻求学科建设和专业教育的突破成为旅游学界和教育界的一个重要课题[11]。

一、应用型高校旅游本科教育面临的困境与问题

当前中国旅游教育存在多方面问题与困境,限于篇幅及作者的经验,这里主要对应用型高校旅游本科教育的问题进行分析,以下将从学科与人才定位、专业与社会认同、教学内容与质量,以及就业现状与前景四个方面展开论述。

(一)学科迷思与定位模糊

高校旅游管理本科专业的学科归属与认同问题一直都存在较大争议。从1998年以前经济学类的“旅游经济”,到1998年工商管理类下面的“旅游管理”,再到2012年提升为管理学门类的“旅游管理类”,虽然由经济调整为管理,但由于旅游专业属于一个“无历史”(历史较短)、“广基础”(跨学科)的新兴学科[11],旅游(业)现象涉及经济学、管理学、社会学、地理学和历史学等范畴,并且学科大多理论也来源于这些更高一级的母学科,所以很多旅游专业并非设在经济学院和管理学院,而是在地理学院、历史文化学院等,这就给旅游本科教育带来一定的“学科迷思”问题,即专业目录上归属于管理或工商管理类,但实际教学定位与院系设置中并非单一化以管理为中心,而是陷入多学科迷思,究竟应该偏重哪个学科哪方面知识的培养,可以说有较大的争议与差异。

旅游本科教育面临的学科迷思一定程度上导致了旅游教育中人才培养的定位模糊问题。高校旅游本科教育的定位问题一直都是旅游学界和教育界探讨的重要话题。大多本科院校的旅游教育定位存在人才培养目标趋同化、偏离市场需求和专业方向定位不明确等问题[12],并面临培养应用型人才与研究型人才、中高级人才与初级人才、复合型人才与专门人才的矛盾[7]。与专科职业院校不同,作为本科层次高校,一方面需要授予更多理论化知识,培养理论型人才,但由于市场人才需求及旅游行业的实践与应用特点,为迎合市场需求,于是很多高校在应用与理论之间徘徊,定位不明确。因此,如何进行旅游专业的学科范畴界定并清晰定位人才培养目标是旅游学界与教育界的重要使命。

(二)专业认同与社会认可低

当前已有多方面研究探讨旅游管理的专业认同问题(也有学者称为学科认同、职业认同等概念)[11,13-15],并普遍认为存在比较低的专业认同度,这与旅游学科地位、旅游专业就业前景、旅游教学质量及人才培养目标等因素都有一定的因果或相关关系,但笔者认为更为关键的是社会认可因素的影响。笔者每年都会提问大一新生“有多少同学是第一志愿专业就读旅游管理的,你们为什么不愿意选读旅游管理”,结果发现80%以上的学生不是第一志愿选填旅游管理,而他们给出的理由大多是“学旅游管理以后就是做导游的”这种刻板印象。可见,社会大众对旅游管理专业是存在一定误解的,事实上大多本科院校旅游管理专业学生毕业后并非从事导游工作甚至非旅游行业工作,而是分散到各个领域,这主要是由当前旅游业门槛地位低、工资报酬少造成的,毕竟相比其他行业,旅游业作为一种新型事物与产业,其发展历史短、体系不够完善,其专业价值尚未得到社会的广泛认可。由行业地位低导致专业社会认可度低,从而形成学生普遍较低的专业认同感,这是旅游本科教育过程中面临的“没人愿意选读旅游管理专业现象”的内在逻辑。如何突破这种内在困境并寻求提升旅游管理专业认同与社会认同的出路是学界与业界面临的重要挑战。

(三)教育教学与市场行业脱节

中国的旅游本科教育教学普遍存在与市场、行业脱节的问题。这种脱节主要体现在以下几个层面:首先,在教育目的层面,面临“通才”与“专才”的矛盾。大学本科教育大多强调“宽口径”“厚基础”的“通才”教育,只有进入研究生阶段,才逐渐强化“专业”教育,同样作为旅游管理的本科教育,也更注重基础化、全面式的通识教育,而这与旅游企业的“专业化”人才诉求是脱节甚至矛盾的。其次,在教学内容层面,存在“理论”与“实践”脱节。当前大学旅游本科教育普遍偏重理论知识教学,所教授的知识经验大多来自课本、论文等,与行业的具体实践之间结合不够紧密,这一方面是大学本科教育强调基础通识教育的结果,另一方面也与大学老师普遍缺乏长时间行业实践经历有关系。再次,在师资结构层面,普遍存在“学术”导师与“行业”导师的不平衡。无论是数学、物理等基础性学科,还是管理、旅游之类的应用型学科,普遍都是配备学术型或理论型老师,他们大多缺乏前期的行业工作经验,而真正具有行业经验的老师往往会因为“学术”水平不达标、学历不够等难以担任全职教师或导师,这就形成了高校里旅游专业的师资结构偏重学术导师而弱于行业或实践导师,从而使得教育教学与市场行业的实践有一定脱节与差距。因此,如何将旅游教育教学与旅游市场需求、旅游行业诉求进行紧密结合,形成多方协同共进发展,是旅游界与教育界的重要任务。

(四)行业内低就业率与高流失率

除了在学科与人才定位、专业认同和教学内容层面面临困境外,当前的旅游本科教育在就业前景层面也面临紧迫问题:旅游毕业生不愿意从事旅游本行业工作,同时已从事旅游行业的流失率和跳槽率都比较高,这进一步加剧了旅游人才培养(供给)与市场需求之间的结构性失衡,形成“有米源,但没米下锅,且锅里漏米”的奇怪现象。与其他行业相比,旅游从业人员的工资薪酬普遍比较低,社会保障不足,培训机会少,晋升空间有限,职业声望不高,尤其在旅行社行业,工资低、保障不足、流动率高已成为大量“小、散、弱”“多如牛毛”的国内旅行社就业的基本特点[16]。因此从某种意义来讲,这种现象的形成是旅游行业地位低、门槛低、收入低(三低)的直接后果,而旅游行业的“三低”又与旅游学科发展、旅游业发展历史等密切相关。中国旅游业的发展从1978年起步于外交事业的入境旅游开始,逐渐过渡到团队游和自由行的大众旅游时代,发展历史短,但速度快,很多旅游行业标准与制度都尚未完善,因此行业准入门槛比较低,同时指导旅游业实践的旅游学科理论,也尚未形成真正意义上的旅游一级学科与独立学科地位,这在一定程度上也影响了旅游行业地位的提升。种种原因导致作为新兴产业、朝阳产业的旅游业面临“空巢”的夕阳困境,如何打破旅游行业低就业率与高流失率的僵局,化解空巢困境,让旅游业成为一种人人羡慕的职业、成为一种幸福产业是学界与业界共同的目标愿景。

二、应用型高校旅游本科教育的突破与出路

在中国旅游教育的过去40年里,问题与机遇是并存的,虽然我们面临系列的困境与难题,但同时也有机遇与契机,如何顺应外部宏观环境、抓住机遇,并从旅游本科教育困境中寻求可能突破与出路,是当前旅游本科教育需要探讨的重要命题。下面将针对这一命题,提出可能的思路与对策。