GIS实习课程思政改革探索与实践

作者: 刘丙新 李颖 刘鹏 陈澎 朱雪瑗

摘 要:专业实践课程是开展课程思政的重要依托,GIS实习课程是地理信息科学专业核心课程,为实现思政元素与专业知识的深度融合,针对地理信息系统(GIS)“数据采集—编辑—分析—输出—应用与发展”全链条,深入挖掘专业知识的思政元素和思政故事的GIS解决方案,将家国情怀、法规意识、专业认同、航海情怀和社会责任的思政目标融入到课程教学目标中,可为地理信息科学其他专业课程思政建设提供参考。

关键词:地理信息系统;实践课程;课程思政;改革;考核

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)25-0089-04

Abstract: Professional practice courses are important supports for the development of ideological and political courses. GIS Practice is one of the core courses in the subject of geographic information science. In order to realize the in-depth integration of ideological and political elements and professional knowledge, this study focuses on the whole chain of GIS data collection—editing—analysis—output—application and development, and digs deeply into the ideological and political elements of professional knowledge and the GIS solution of ideological and political stories. The family and country feelings, legal awareness, professional recognition, sailing feelings and social responsibility are included into the teaching objectives, which can provide valuable information for the curriculum-based ideological and political education in other courses.

Keywords: GIS; practical courses; curriculum-based ideological and political education; reform; assessment of

党的十八大以来,习近平总书记多次发表重要讲话,作出一系列重要指示,强调“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面”“要坚持显性教育和隐性教育相统一,挖掘其他课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源”。2020年5月,教育部发布教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《指导纲要》),全面推进高校课程思政建设,提出要根据不同学科专业的特色和优势……深度挖掘提炼专业知识体系中所蕴含的思想价值和精神内涵……从课程所涉专业、行业、国家、国际、文化、历史等角度,增加课程的知识性、人文性,提升引领性、时代性和开放性。

大连海事大学是交通运输部唯一直属高校,素有“航海家的摇篮”之称,是中国著名的高等航海学府,是被国际海事组织认定的世界上少数几所“享有国际盛誉”的海事院校之一。学校肩负着“造就业界精英、社会栋梁,服务海运强国、海洋强国建设”的重任,以“服务国家战略和交通运输行业发展,引领海事教育发展,推动交通科技与文化进步”为学校办学目标。大连海事大学地理信息科学专业旨在培养适应海上交通空间信息化建设需要、具有较强实践和创新能力的高级应用和管理人才。

实践教学是地理信息科学专业培养体系中非常重要的组成部分,也是课程思政建设的重要环节[1]。《指导纲要》中强调专业实验实践课程,要注重学思结合、知行统一,增强学生勇于探索的创新精神、善于解决问题的实践能力。GIS实习课程是大连海事大学课程思政建设示范课,为了更好实现课程育人目的,任课老师对教学方法、教学内容和评价体系等进行了系统性改革,深入挖掘课程知识点的思政元素,实现专业知识点与课程元素融合。

一、课程简介

GIS实习课程是地理信息科学专业的必修课,为GIS专业实践类课程,内容包括空间数据源选择、空间数据(矢量和栅格)采集与处理、空间分析、空间统计分析、数据可视化制图、对具体问题的解决方案设计与软件实现等。

该课程的知识目标为:理解地理信息系统和遥感应用的基本原理,掌握常用GIS数据采集、处理、分析方法与工具。

能力目标:具备良好的空间信息获取、总结与表达能力;熟练应用GIS软件;具备逻辑分析能力,能够从空间相关性角度分析海洋交通现象,综合运用所学知识与技能,设计GIS解决方案的能力。

素质目标:具备专业认同感和法制规范意识;具有强烈家国情怀和行业使命感;具有较强的创新意识。

二、GIS实践课程思政改革目标

当前GIS专业课程的思政改革引起了全国相关高校的广泛重视,中国地理信息产业协会教育与科普工作委员会主办了全国性“高校GIS思政实验案例库建设项目交流会”,并设立专项项目。现在GIS专业课的课程思政建设中,专业知识大多仍按原有课程教学大纲和内容教授,穿插部分课程思政范例,属于显性教育[2]。这样以专业知名科学家优秀事迹为主体的“课程+思政”案例,可以引起部分学生的共鸣,但因与专业知识结合不够紧密,所以无法达到“盐融于汤”和“润物细无声”的效果[3]。专业课的课程思政建设,应当更加隐含,教师在教学中自愿自然地传播思政元素,学生在学习过程中耳濡目染、自然自主地吸收思政元素[4]。

GIS实践类课程是GIS专业课程的重要组成部分,在实践课程中需要学生主动思考、设计方案和动手操作实现预期功能。在问题的分析、方案的设计与操作过程中,师生、生生的互动是必不可少的重要环节,这是开展课程思政非常良好的主客观条件。GIS实习课程思政改革就是要深入挖掘专业知识中的思政元素,提出思政故事的专业解决方案,将思政元素融入到空间问题、解决方案、互动讨论和考核评价等课程的各个环节。尤其注重对航海空间问题和思政元素的融合,使专业内容与思政元素交融一体。让学生在做中学、学中用,促进思政元素入心入脑。

三、建设举措

(一)教学方法改革

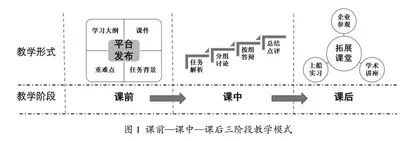

以往GIS实践类课程的教学,大多采用讲授法、演示法+作业的形式,这类教学方法虽然能够使学生快速熟悉软件操作,对规范化操作有一定好处。但同时,教师的演示经常会限制学生的想象和探索空间,对学生灵活运用、综合应用知识和软件不利。为了充分发挥学生的自主学习能力,GIS实习课程教学过程中,综合采用翻转课堂、任务驱动、合作学习和讨论式等以学生为中心的教学方法,转变以往以传授知识为主的传统教学理念,取而代之的是以解决问题、完成任务为主的多维互动式的教学理念。以探究式学习取代再现式学习,让学生按照分组,根据自己对问题的理解,提出方案、解决问题,实现主动式学习。除此之外,教学还通过企业参观、学科讲座等形式,突破课堂时空限制,有效构建拓展课堂(图1)。

课前,通过学校Blackboard(BB)平台发布教学课件、学习大纲、重难点及任务背景资料等学习资源,使学生有针对性地开展预习,培养其自主学习的意识和能力。

在教学过程中采取以下具体措施:①分组。将学生按照3~4人为一组分成若干小组,所有课堂汇报、作业提交等均以小组为单位进行。通过小组内部讨论、协作,一方面提高学生对专业问题的理解程度,另一方面培养学生的合作意识和能力[5]。②任务解析。课前教师对任务进行简要介绍,其中涉及的技术细节交由各小组分析。学生根据任务特定的历史背景、地理环境和行业需求等对问题进行解析,提出所需具体技术。在解析过程中,将案例背后的思政故事植入学生心中。③答辩。除了小组内部开展讨论,商定本组研究方案之外,每组还需要派一名代表进行全班汇报和答辩,由其他组同学和老师提问和讨论。在回答其他同学和老师问题的过程中,培养学生清晰表达观点的能力和科学思辨能力。④总结。教师对学生讨论、答辩及具体操作中的问题进行总结和指导,鼓励学生在符合国家法律法规基础上开展创新方案设计。

为了使学生更深切感受GIS专业的重要性,了解学科发展前沿,GIS实习课程设置参观与讲座学时。通过组织企业参观,使学生了解GIS实际项目的完成过程和应用情况;让学生到“育鲲”轮教学实习船实习,使其理解GIS与航运的关系,了解GIS在航海中的具体应用;通过邀请国内外知名学者为学生开展讲座,将GIS专业最新技术及其应用介绍给学生。在参观实习过程中,学生不仅是思政教育的接受者,更是思政元素的体现者、创造者,在实习过程中体现出来的守时观念、责任意识、互助精神和规范意识等,让学生切实理解个人与集体的关系,学会将个人融入团队[3]。

(二)教学内容改革

在教学内容上,教学团队重新梳理组织了GIS专业实践内容,将内容按照“数据采集—编辑—分析—输出—应用与发展”的技术路径进行组织。为了构建具有丰富思政元素的航运特色、实际场景的教学内容,教学团队与辽宁海事局、大连勘察测绘设计院、易智瑞信息技术有限公司及大连海事大学“育鲲”轮和参与亚丁湾护航任务的船长进行了深入交流,形成一套思政育专业紧密融合的教学内容体系(表1)。

在GIS实习课程思政设计上,综合本课程的知识、技能与素质目标,采用隐性思政教育方式,挖掘GIS专业知识中的思政元素和典型思政故事中蕴含的GIS解决方案。本课程的思政目标可分为个人素质、行业担当和家国情怀三个层面,详细内涵如下。

个人素质:激发学生自主学习意识和创新思维,引导学生树立不畏困难勇攀高峰的信念,培养严谨、规范的工作态度和工匠精神。

行业担当:树立学生对GIS和航海的专业/行业认同感、自豪感和使命感。

家国情怀:加深学生对国家战略的理解,增强其民族自信、文化自信与制度自信,培养浓厚家国情怀。

(三)课程考核改革

本着“目标导向、学生中心”的原则,课程考核采用形成性考核与终结性考核相结合的方式。其中,形成性考核占60%,终结性考核占40%。

为了发挥形成性考核对教与学的促进作用[6],GIS实习课程注重考核的及时性和结果反馈。针对该课程任务驱动式教学模式,任课教师在课程每个任务的讨论、汇报和报告撰写等环节都进行考核,考核重点关注学生对问题的分析深度、方案合理性、任务完成度、研讨参与度和报告规范性等方面,考核内容和标准均在第一节课公开。对于来自应用现场的任务,邀请大连海事大学有经验的船长、合作企业技术人员对学生表现进行点评。任课老师在整理、分析考核数据的基础上,对每组、每位同学的结果进行邮件反馈,并有针对性地指出不足,帮助学生及时查漏补缺,形成教学闭环。形成性考核不仅提高了学生的学习效果,更在无形中培养了学生持续、认真和积极的学习态度。

终结性考核以给定若干主题的开放性任务为考核方式。结合国家、行业发展的最新形势和要求,设置若干主题,由学生选择某一主题,提出GIS相关问题并进行解决。过去几年设置的主题包括航运故事、民族解放、海丝之路、青山绿水、精准扶贫、交通强国和建党百年等,充分调动了学生开展头脑风暴,例如有的学生选择制作长征组图来体现民族解放主题,有的选择运河变迁来讲述航运故事,有的以海盗活动热点地区分析来讨论海上丝绸之路的航线问题等。考核涉及的数据搜集、整理、问题提出和方案设计与实现等,完全由学生自主完成,充分发挥了主观能动性和创新精神。