流体机械课程教学中思政元素与专业元素的融合及实践

作者: 吴登昊 牟介刚 谷云庆

摘 要:科学精神的塑造和人文素养的培育是当前大学专业课程教学的重要环节,传统的专业知识灌输和实操能力训练在人才培养上具有较大局限性。因此,发挥专业课程的德育作用,积极践行“课程思政”的思想浸润作用具有重要的时代意义。专业课程作为大学生专业教育的主阵地,其不仅肩负着专业理论知识传授的责任,同时,也担当着德育的责任。流体机械课程教学团队从教学理念、教学内容和教学方式方法等方面开展改革与实践。将思政元素与专业元素进行有机融合,以学生为中心,依托学校平台和教师政治素养,以项目式创新实践为手段,培养学生专业能力和科学精神,积极践行思政育人的教学理念,培养德才兼备的新时代工科人才。

关键词:课程思政;流体机械;工程创新;科学精神;专业元素

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)25-0115-04

Abstract: The shaping of the scientific spirit and the cultivation of humanistic literacy are important links in the current university professional curriculum teaching. The traditional instillation of professional knowledge and practical ability training has great limitations in talent training. Therefore, it is of great significance for the times to play the role of professional courses in moral education and actively practice the ideological infiltration role of "curriculum ideological and political". As the main position of professional education for college students, professional courses not only shoulder the responsibility of imparting professional theoretical knowledge, but also shoulder the responsibility of moral education. The teaching team of Fluid Machinery course carries out reforms and practices in terms of teaching philosophy, teaching content, and teaching methods. Organically we integrate ideological and political elements with professional elements, take students as the center, rely on the school platform and teachers' political literacy, and use project-based innovative practice as a means to cultivate students' professional ability and scientific spirit. At the same time, we actively practise the teaching concept of ideological and political education, and cultivate engineering talents of the new era with both ability and political integrity.

Keywords: curriculum with ideological and political education; Fluid Machinery; engineering innovation; scientific spirit;major elements

流体机械课程是动力工程和工程热物理学科的核心专业基础课程之一,其主要涉及流体机械工作原理、流体机械设计及流体机械测试与控制技术等专业知识。课程对象涵盖国民经济的各个领域,大到三峡工程的巨型水轮发电机组、航空航天领域的涡轮泵、核电领域的反应堆冷却剂泵、海洋工程领域的喷水推进泵及石油化工领域的大功率离心泵机组;小到人体血液辅助循环的人工心脏泵、家庭用水的增压泵、暖通空调的循环泵及应急抢险的排涝泵等。因此,该课程具有很强的专业性和社会服务性。

流体机械专业教育属于工程教育范畴,人们通常认为其目的在于培养特定岗位的工程技术人员,在培养方案制订中,对于工程技术应用、实际操作技能的要求往往高于思辨和探究的科学精神、人文素养和思想道德情操[1],这在某种程度上限制了学科的发展和专业育人的效果。2016年,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上提出“培养什么样的人、如何培养人、为谁培养人”这一根本任务[2]。流体机械作为一门专业基础课,其核心教学理念在于培养具有家国情怀和工程实践能力的技术型人才。为此,几年来教学团队从教学理念、教学内容、教学方式与方法及实验教学等方面不断探索教学改革与创新,在工程素养、科学素养及人文素养的协同培养上积极实践,力图在“培养什么样的人、如何培养人、为谁培养人”这一根本问题上带来一些新的育人思路和方法。

同时,林建华教授在《工程教育的三种模式》一文中指出工程教育模式分为工程技术教育、工程科学教育和工程引领教育。我国目前现有的专业课教学模式大多数是工程技术教育,在工程科学和工程引领方面仍有待加强和突破,只有如此才能为我国从制造业大国走向制造业强国提供智力支撑。为此,在专业教学中,需要进一步拓宽学生的人文素养和学术视野,把批判性思维能力以及创新能力融入专业教育的整个过程,充分调动学校和社会资源,让学生快速地适应并融入国家建设和民族复兴的大浪潮中。

一、实现思政元素和专业元素的有机融合

作为一名教师,在刚刚开始进行课程思政教学的时候,通常会带有一些困惑和疑虑:①如何将思政元素和专业元素相融合;②如何突出思政教育的引领、浸润和拓展作用,使其真正做到“润物无声”和“点睛之笔”,而非“生搬硬凑”和“形同虚设”。该困惑的原因主要归结于两个方面,一方面在于教师对课程思政的认知存在一定的局限,并非在专业课上讲思政,将思政元素强加在专业知识中,生搬硬凑,嚼之无味。另一方面,教师对工程教育的理解存在一定的局限,工程教育并非等同于工程技术和专业能力教育,其融合了探索未知的科学精神、振兴中华的家国情怀和敢于担当的人文情怀。为此,需要突破自我认知边界,实现思政元素和专业元素的有机融合。下面结合相关的教学实践环节对该问题进一步论述。

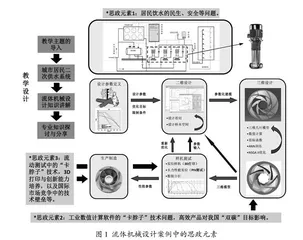

为了在整个教学过程中融入思政元素,教学团队对教学内容、教学方式方法进行了改革。专业知识讲授过程中,开展“思政”元素的挖掘和凝练。例如,在讲述流体机械设计这一核心知识时,分别从三个方面有机地融入思政元素。首先以生活中的居民饮水问题为切入点,引出本次教学内容的对象以及涉及的专业知识,其包含的思政元素有饮水的民生问题;其次,借助专业理论知识讲授流体机械的整体设计过程,从设计参数的定义、理论计算、二维/三维设计、数值计算与验证和迭代优化等环节,其包含的思政元素有工业数值计算软件的“卡脖子”技术问题,高效产品对我国“双碳”目标影响等;最后,结合现代测试技术和制造方法,讲述流体机械产品的相关测试要求,激光焊接、3D打印技术在企业生产制造上的应用,以及产品生产制造的标准、技术规范和国际不同市场的准入标准等,其包含的思政元素有流动测试中的“卡脖子”技术,3D打印与创新能力培养,以及国际市场竞争中的技术壁垒等。整个教学设计如图1所示。

二、践行思政教育的浸润作用

为充分发挥思政教育“润物无声”和“盐溶于汤”的效果,教师需要深入理解专业知识和思政教育之间的相互关系。在课堂授课时,既要保证有效地传递专业知识,同时,还能拓展课堂空间,通过融合思政元素,赋予专业内容新的价值内涵。为此,针对流体机械这门专业课程,专门制定了教学中的思政目标,具体见表1。思政目标主要包含四个方面:①培养学生具有胸怀祖国、服务人民的爱国精神;②培养学生具有热爱专业、探索未知的科学精神;③培养学生具有勇攀高峰、敢为人先的创新精神;④培养学生具有追求真理、严谨治学的求实精神;⑤培养学生具有敬业奉献、团结协作的协同精神。

(一)案例启迪

结合学生的认知规律,系统讲述学科的发展历程和知识理论体系,以工程科学和人文情怀吸引学生。以国内外典型工程案例(例如三峡工程、长征五号氢氧涡轮泵研制、战略潜艇的泵喷设备研制等)为切入点,展示关键核心技术、科学原理和工程创新方法,引导学生思考专业内涵以及专业技术与国家发展、民族振兴的紧密关联,激发学生专业的认同感和求知欲望,同时,培养学生的家国情怀和责任担当。

在讲述流体机械工作原理时,以流动载能介质、能量转换定理、能量转换机构和相似换算定理等基础知识为主线,融入标志性科学人物事件,介绍科学家的代表性科研贡献,例如英国科学家雷诺的雷诺实验、荷兰科学家伯努利的伯努利原理及我国学者吴仲华的叶轮机械三元流动理论等,分析其创新性贡献的背后智慧和科学原理,启发学生工程思维和创新意识,培养学生主动学习、追求真理的探求精神和科研热情。

(二)工程创新

创新是引领发展的第一动力。习近平总书记在科学家座谈会上强调:“要把原始创新能力提升摆在更加突出的位置,努力实现更多‘从0到1’的突破。[3]”流体机械学科作为流体机械行业科技创新的有机土壤,流体机械学生作为流体机械行业科技创新的后备力量。专业教师在专业教学上担当培养高水平创新人才的重大使命,必须优化创新人才培养体系,为学生提供宽口径、厚基础的教育。专业教育要做到精深并重,注重培养学生国际视野,夯实学生创新基础[4]。为此,教学团队结合学生特点,从下面两个方面进行教学改革,以培养学生的工程创新能力。

1. 交叉学科知识讲授

课程知识是创新能力培养的基石。随着科学技术的不断发展和知识迭代的不断加速,科技创新往往需要多学科的融合知识。因此,在课程设置上,需要在流体机械课程核心知识的基础上,融入更多其他学科的知识。通常,流体机械这门课程涉及到的交叉知识包括:流体力学、材料力学、材料学、智能控制、制造与加工、转子动力学、摩擦学和实验技术等学科知识,如图2所示。在课程讲授过程中,在围绕教学内容规定的本学科知识外,需要通过一些具体的实例来拓展其他学科的知识。例如:在讲解流体机械控制技术方面的知识时,除了为学生讲授流体机械典型的电气控制原理外。通常,需要结合当下社会针对流体机械典型应用案例所涉及的相关控制技术进行拓展。比如,针对流体机械在智慧水务系统中的应用,流体机械(二次供水机组)需要以更加智能、更加节能的方式为整个城市管网系统提供恒定的压力。为此,在智能控制方面讲授时,需要融合人工智能算法、智能感知技术等前沿知识;在节能方面,在授课内容上需要融合管网压力的自适应学习、用户用水习惯的建模分析等知识。通过交叉知识的讲解,激发学生对这一知识领域的认知,摆脱传统的学科思维定势,突破传统知识瓶颈,培养学生的创造力。