以专业人才能力培养为导向的纳米材料研究方法课程教改实践

作者: 蔡艳芝

摘 要:科技的发展使学习方法和渠道发生重要变革,对传统的教学方式产生冲击。该文以纳米材料专业人才能力培养为教学目标,从强化专业特色、创新教学方法与模式、科学评价学生的学习效果和建立反馈与持续改进机制等方面对纳米材料研究方法课程进行教改探索与实践。分析纳米材料及其研究方法相对于常规材料的特殊性,深入剖析教与学的科学规律,提出具体的教改思路和切实可行的实践方法,并系统研究教改对学生学习效果的影响。这些教改实践激发学生的学习兴趣和潜能,获得较高的教学目标达成度,具有良好的推广价值。

关键词:纳米材料研究方法;专业人才;能力培养;教改实践;教与学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)25-0119-05

Abstract: The development of science and technology has brought about important changes in learning methods and channels, which have impacted the traditional teaching methods. This paper takes the ability cultivation of nanomaterial professionals as the teaching objective, and explores and practices the educational reform of the course "Nanomaterials Research Methods" from the aspects of strengthening professional characteristics, innovating teaching methods and modes, scientifically evaluating students' learning effects and establishing feedback and continuous improvement system. This paper analyzes the particularity of nanomaterials and their research methods compared with conventional materials, deeply analyzes the scientific laws of teaching and learning, puts forward specific ideas of teaching reform and achievable practical methods, and systematically studies the influence of the reform on students' learning effect. These educational practices stimulate students' learning interest and potential, and achieve a higher extent of teaching objective achievement, with good promotion value.

Keywords: Nanomaterial Research Methods; professional talents; ability cultivation; educational practice; teaching and learning

精密仪器和先进的分析技术是研究纳米材料的关键方法和手段,在纳米科技的发展史上占有重要地位。西安建筑科技大学针对纳米材料专业开设了纳米材料研究方法课程,该课程是工科纳米材料专业本科生及研究生开展科学研究工作重要的前置专业课程。该课程在纳米材料专业学生的培养方案中举足轻重,其对提高本科生的专业科研能力,激发创新思想发挥积极作用,对本科生毕业后从事科学研究及技术开发工作也具有重要意义。

本课程以纳米材料专业人才能力培养为教学目标,具体包括:使学生掌握纳米材料的研究对象(包括晶体结构、分子结构、元素成分、化学组成、微观形貌和本征性能等)及其主要分析测试技术的基础理论知识;掌握主要测试设备和模拟软件的工作原理、构造和操作方法;具备设计和实施纳米材料领域分析测试实验的能力,并能够对实验数据进行分析与解释,得到合理有效的结论;针对纳米材料领域复杂的工程问题,能够选择、应用恰当的技术和工具,能够搭建合适的实验平台,对其进行合理的预测和模拟。

目前,国内众多工科院校均在本科生高年级开设关于材料现代分析方法的课程,并在优化课堂教学内容、加强理论联系实际及突出应用技能培养方面进行了一系列教学改革与实践[1-4]。然而,该课程往往作为各专业的通识课程,针对不同专业特色性不强,而且教学方法偏传统。在这个飞速变化的世界,科技的发展使学习方法和渠道发生了重要变革,网络课程和在线教育等非正式教学模式对传统的教学方法产生了冲击,要求教学具有专业特色,能够体现出纳米材料专业人才能力培养的教学目标,且传授知识的方式具有创新性。

笔者从事材料研究方法课程的教学近10年,针对纳米材料专业开设的研究方法课程,从以下几方面浅谈教改经验。

一、强化专业特色

(一)授课内容体现纳米材料的专业特色

人类对客观世界的认识分为微观领域与宏观领域两个层次。在这两个领域之间,还存在着一块介观领域。纳米体系属于介观领域的范畴。纳米是十亿分之一米,纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺寸(0.1~100 nm)或由其作为基本单元构成的材料,这大约相当于10~100个原子紧密排列在一起的尺度[5-6]。在纳米尺度范围,材料表现出与宏观和微观领域不同的许多奇异、崭新的独特性能[7],如体积效应、表面效应、量子尺寸、量子隧道和介电限域,近年来引起了人们的极大兴趣,成为国际国内十分活跃的前沿研究领域。这种非微观、非宏观的中间领域是人类认识世界的新层次,标志着人类的科学技术进入了一个新时代——纳米科技时代。

对纳米材料的表征方法应与其特殊的结构和性能相适应。在教学内容上要体现纳米材料的专业特色,把教学重点放在纳米材料的分析测试方法及其仪器上。除了常规光学显微镜分析、扫描电镜和透射电镜外,还需引入聚焦离子束扫描电镜、扫描隧道显微镜和原子力显微镜等高分辨率电子显微镜;除了常规的X射线衍射能谱分析外,还需引入X射线光电子能谱、俄歇电子能谱和二次质谱离子分析等;光谱分析除了常规的红外光谱和拉曼光谱外,还需引入紫外可见光谱、荧光光谱等。

(二)实验教学体现纳米材料的专业特色,使实验技能与思维能力并重

纳米材料研究方法课程的学习一方面包含范围很广的知识的学习;另一方面,也包括很强的技术和实践能力,必须使知识与实践技能配合起来,在实践中发挥知识的功能。每一章节都要有配套实验,实验室除了配备常规测试仪器外,还需配备一些专门的纳米材料测试仪器,即使个别实验因缺少相关设备,也应有相应的虚拟仿真实验,使学生在亲身实践中体会纳米材料结构与性能的特殊性。

纳米材料研究方法课程的实验教学应从两方面培养学生的技能,一是实验动手能力,二是思维能力。丹麦天文学家第谷用30年的时间精密观察了行星的位置。第谷长于实验观察,却短于理论研究。与第谷相反,德国天文学家开普勒不善观察,却善于理论思维。第谷与开普勒精诚合作,引导了行星运动三定律的发现,是实验与思维相结合的典范[8]。没有实验,思维将成为空想;没有思维,实验至多能够积累经验,却无法探究事物的本质。因此,纳米材料研究方法课程的实验教学要将实验技能与思维能力并重,既能动手,又能动脑。将学生分组,要求每组学生自行设计实验方案,每个学生要有充分的亲自动手和表现自己能力的机会,并对实验数据作出合理分析,得出有效结论,并将实验过程和理论分析结果整理成实验报告和论文。在此过程中学会如何思考,并将思考变成一种习惯。

(三)需加强本课程与其他纳米材料专业课程的横向联系

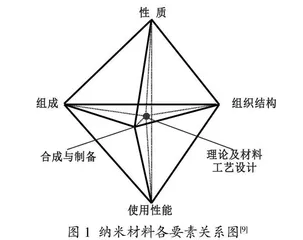

任何一门课程都是本专业课程中的一个分支,都不是孤立存在的,而是相互关联的。授课教师通过对纳米材料专业相关主干课程的梳理与总结,在教学的各环节注重建立与其他重要专业课程的有机联系,实现融会贯通,全面提高本科生的综合专业水平,构建完整的纳米专业知识体系,达到素质教育与能力教育的目的。以纳米材料研究方法与纳米材料制备技术两门课程的有机联系为例,纳米材料的组织结构及组成取决于其合成与制备技术,且决定了其性质和使用性能;反过来,性质和使用性能又能反馈指导纳米材料制备理论及工艺的优化和完善。这些因素之间的相互关联如图1所示[9]。纳米材料的组织结构、组成及性能的测试方法来自纳米材料研究方法课程的教学内容,而其制备方法、原理及工艺设计来自于纳米材料制备技术课程的授课内容。

二、创新教学方法和模式

教师的课堂授课,应充分调动学生的兴趣、志向、压力和成就感等多种元素。教学过程其实是教师与学生都不断学习和创造的过程,也是促进师生共同成长的过程,要使学习成为一种习惯和一种乐趣。

(一)教科书不应只是课程所用教材的唯一形式

李时珍是我国乃至世界上伟大的药学家,他所著的《本草纲目》是国际上一致推崇和引用的主要药典[8]。李时珍的主要学习方法是“搜罗百氏”和“访采四方”,其中“搜罗百氏”就是充分调研文献资源,而“访采四方”是指深入实践。因此,本课程如前述充分重视学生的实践能力之外,还要给学生提供教科书以外的丰富的学习资源,如网页、电子图书、期刊文献、专利和学位论文等都可成为辅助教材或拓展教材,而且把典型例题及难点和重点内容讲解制成微课视频,以供学生课后学习。

买书不如借书,在宽趟明亮的教室里的学习效果反而不如凿壁偷光的学习效果。容易失去的资源才懂得珍惜。教学资源发布后,并不是一直挂在网上,而是定期删除并更新,这样可激励有惰性的学生及时学习,且可不断满足高效学习的学生获取新知识的来源。

(二)给学生一定的学习压力

建立课程学习交流群,教师定期在群里发布思考题,让同学们通过自学或协作学习完成思考题,学生互评或教师评价学生完成思考题的情况,如果是学生互评,教师要对作出评价的学生的评价水平作出评价。不定期进行小测验,以抽取考题并抽取考生名单的形式,现场口答,这样所有学生在无预先通知的情况下无形中增加了学习的动力。

(三)采取研讨式教学并引进翻转课堂

学生听讲和阅读文献都属于被动学习。美国缅因州国家训练实验室的研究表明,通过听讲获得的学习内容平均残留率仅为5%,通过阅读获得的学习内容平均残留率也仅为10%;然而,讨论和教授给他人却是主动学习的类型,通过讨论获得的学习内容平均留存率提高到50%,而教授给他人获得的学习内容平均留存率高达90%,属最佳主动学习模式,如图2所示[10-11]。

对于一些比较重要但难度不大的知识点,教师可引导学生自学后讲授给其他学生,鼓励学生把现实生活中的纳米材料及其研究方法引进课堂。学生在给他人讲解明白一个知识点之后自己也会获得成就感。使传统“教室”变身为“会议室”,课前发布讨论专题,教师授课采用课堂讲授与互动讨论相结合。学生在课前通过阅读文献资料了解专题并寻求答案,做好讨论准备。课堂上师生互相讨论,或学生分组互相讨论,甚至是师生相互辩论或学生相互辩论,在辩论中学习。

三、科学评价学生的学习效果

考核是教学的一个重要环节,可反映学生对课程的掌握效果。目前的考核形式过于单一,主要为试卷、考勤和作业相结合的形式,缺少过程考核。其次,目前该课程的考试内容主要是教材中的基本知识和基本技能,往往记忆性成分所占比重较大,而针对学生运用所学知识分析解决实际问题等综合能力的考核比重较小。学生的成绩受到考题的难易程度和个人复习范围的影响,甚至出现成绩与学习能力不对等,也与未来的科研能力不对等,不利于教学质量的真正提高,不利于培养具有创新能力的人才。