建设研究教学型学院背景下微生物学实验课程改革

作者: 严金平 刘丽 夏雪山 年洪娟 罗义勇 季秀玲 李涛 陈媛

摘 要:微生物学实验课程是生物相关理学类、工程类课程的基础,在培养生命科学相关领域的科学研究和生物工程高素质人才培养中具有举足轻重的作用。昆明理工大学微生物学课程组近几年来围绕创新型人才培养,改变分散、低效的教学内容和教学模式,深度整合利用科研实验室资源,对微生物学实验课的教学进行一系列的改革与探索,是微生物学实验改革的有益实践。

关键词:研究教学型学院;微生物学;微生物学实验;课程改革;教学模式

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)25-0132-04

Abstract: Microbiology Experiment Course is the basis of biological science and engineering courses, which plays an important role in cultivating scientific research and high-quality bioengineering talents in life science-related fields. In recent years, the microbiology teaching team of Kunming University of Science and Technology has conducted a series of reforms and explorations on the teaching training of innovative talents, to change the scattered and inefficient teaching content and teaching mode, and made deep use of scientific research laboratory resources, which is a beneficial practice of microbiology experiment reform.

Keywords: teaching and research oriented college; Microbiology; Microbiology Experiment; curriculum reform; teaching mode

微生物学实验以一切肉眼看不见或看不清的微小生物为研究对象,有独特的实验方法和技术,掌握微生物学基本方法和基本技能,可以加强学生对微观世界的认识,也可以培养学生创新思维及解决复杂工程问题的能力[1-2]。因此,高等院校广泛将微生物学实验作为生物相关理学、工学专业的必修核心课程[3-4]。2012年起,昆明理工大学生命科学与技术学院(以下简称“我院”)旨在建设研究教学型学院,尝试建立课题组和课程组的双轨制管理模式以促进科研研究和本科教学跨越式发展。以此为契机,我院微生物学课程组立足微生物学实验课程面临的挑战和存在的问题,以培养创新精神、提高学生动手和独立思考的能力为目的,以复合型人才应具备的综合能力为依据优化实验内容,进行了微生物学综合实验改革。

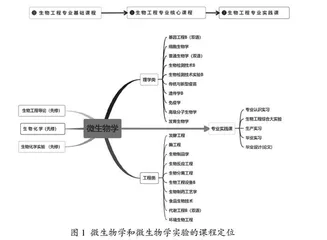

一、微生物学实验的课程定位

自2004年建院以来,我院一直将微生物学和微生物学实验作为生物工程专业的核心基础课。该课程以生物化学、生物化学实验和生物工程概论等3门课程为先选课程,是生物工程专业学生的第四门专业核心基础课程(图1)。该课程注重培养学生科学思维方法,提高观察分析、动手操作、实验技能和解决问题的能力,培养学生实事求是、追求卓越的科学态度和工作作风,是生物工程专业理学类、工程类和毕业实践课程的基础,在培养微生物相关领域的科学研究、教学或应用和管理等工作的生命科学、生物工程高素质人才中占有举足轻重的地位。

二、微生物实验课程教学中存在的问题

课程开设之初,我院将微生物学必须掌握的无菌操作技术、显微观察技术、纯种分离技术和纯培养技术等实验技术分解成8个相对独立的实验开展,分别是:①土壤微生物的分离纯化及菌落形态观察;②油镜的使用及细菌革兰氏染色、形态观察;③显微镜直接计数法测定酵母菌数量;④霉菌形态观察;⑤纸片扩散法(Kirby-Bauer)药物敏感试验;⑥培养基的制备、实验相关器皿的包扎及其灭菌;⑦微生物生化特性;⑧菌落总数的测定。通过以上实验的学习,学生能熟记相关实验基本原理,掌握基本操作和熟练使用的相关仪器设备,但存在以下方面的不足:①重实验过程环节,轻实验准备和实验后环节,为确保能在有限的学时完成实验,学生实验需要用到的培养基、染液和试剂配制,实验仪器的调试等实验前的准备工作都是专职实验老师提前做好,不需要进行实验结果的分析或者仅需要简单分析;②重验证性实验,轻探究性实验,学生进到实验室只需要按照实验操作手册按部就班地完成,就多数能得到预期的结果,实验结果答案相对固定;③重实验技能的培养,轻综合能力培养,授课重点在于实验基本原理、基本操作和相关仪器设备的使用规范,实验项目之间缺少关联,一个实验项目验证一条理论知识或是强化一种实验技能,而忽略运用这些技术解决实际问题的能力培养。以上不足,也是微生物学实验课程教学存在的共性问题[1,5-7]。

三、微生物综合实验教学模式的构建

(一)加强教师队伍建设

以往我院微生物实验课授课都是由专职实验老师完成,而实验老师不参与微生物理论课的教学,更偏重于实验技能的训练。我院微生物学课程组由4名教授、3名副教授和1名高级实验师组成,课程组建成后,微生物学课程组全体教师参与实验课程的教学,且分工明确,相互配合。实验老师负责实验室试剂采购和设备管理,协助教学,专业老师则负责实验过程中实验具体指导。理论课程是实验课程的根基,实验课堂教学是理论教学的延伸和深化。理论课上,我们围绕要开展的实验内容,以综合实验设计题的方式,推动学生结合课堂理论知识,查找文献资料,并设计综合性大实验的技术路线。这一措施,既让学生复习巩固了理论知识,也达到了有效预习实验内容的目的,避免了学生预习不足就进实验室的现象,也有助于学生将学到的基本实验技能、教师传授的知识融会贯通,为提升实践能力和自主设计实验奠定坚实的基础。此外,理论课老师都在从事微生物学相关科学研究,能将自己的科研成果和科研经验运用于实验教学,促进学生对微生物学前沿知识的掌握,培养学生对微生物学学习和研究的兴趣。

(二)夯实课前准备——发挥科研实验室对微生物

本科教学的辅助功能

我院直接从事微生物科学研究的平台有10个以上,如嗜极微生物学课题组、生物炼制课题组、食品微生物学课题组、生物转化课题组和分子病毒课题组等。另外,基于微生物在生命科学研究中的基础地位,几乎生物学、医学相关实验室均具备从事微生物相关科研训练的实验条件。因此,我院具备给所有本科生提供科研训练岗位的能力。我院本科生一直也有参与科研实验的风气和传统,且微生物学和微生物学实验开设在大三上学期,学生课余时间相对较多,也为本科生进入实验室提供了可能。

结合学院“专业兴趣培养提升计划”“创新创业能力提升计划”“实践创新能力提升计划”,利用微生物学实验开设的这一学期1~8周学生的空余时间,我们有意识地组织学生带着问题进入科研实验。在此期间,学生要完成微生物基本理论和基本实验相关规定动作,做到微生物理论知识到实验中去体会和检验,如初步建立无菌、纯培养等基本概念和了解培养基的配制、无菌操作、显微镜的使用、移液器的使用和PCR操作等基本技术,并在进入微生物学实验课堂之前提交科研实验室锻炼总结材料。科研实验室期间学习能力和实验成果作为实验预习评价材料之一。

(三)过程控制——发挥微生物学综合大实验对学

生能力的整体提升作用

经过8周的微生物学理论学习和8周科研实验室的基本实验与技能的学习,学生已经对微生物学有相应的了解,并能独立完成一些微生物学的基本实验操作能力,也对综合大实验有自己的实验技术路线和思考。在此基础上,我们将以往实验教学中相对独立的8个大实验有机的组织起来,主要以单细胞微生物——细菌为对象,以“蛋白酶/脂肪酶/淀粉酶微生物的分离纯化及产酶微生物的初步鉴定”为题,将土壤、水样等环境样品中微生物的分离、纯化、培养、功能微生物的筛选、微生物的形态和分子鉴定、微生物的保存等涉及的实验理论基础和实验基础有序地组织起来(图2),集中4~6周时间指导老师协助学生完成综合大实验。同时,为完全覆盖微生物学实验教学大纲的教学要求,我们将单细胞真核生物酵母菌的直接计数等穿插在细菌菌落计数的环节,将酵母菌和典型丝状真菌的形态观察穿插在革兰氏染色实验之后。不同的计数方法、不同的微生物物种显微形态的比较教学能加深学生对微生物显微结构的认识和研究方法的理解。

1. 学生是实验课堂的主体

学生带着自己的出发样品,带着自己的实验设计进入实验室,学生需要梳理实验所需试剂及实验设备,准备玻璃器材和试剂,配制试剂,调试教实验设备,统筹安排资源。从根本上将实验课上所学的知识和技能应用到科研工作中。从基础技能练习开始到有主题性的研究实验,再到探索性研究实验等一系列专业实践教学加入学生理论和实践学习阶段效果的大检验,也是整体提升学生各方面能力的系统科研训练。同时,学生作为实验活动的主体,能体验实验成功时的兴奋与快乐,实验失败时的沮丧与难过,了解科学研究的真谛。

2. 发挥老师的纠错和解惑作用

进入实验室前,老师应对学生提交的实验方案进行认真审阅,经过与学生讨论后,制定出更加切实可行的实验方案。在学生动手做实验过程中,与学生互动,进行个别指导、纠错及引导学生对实验结果进行分析和总结。注重学生对实验过程、实验结果的分析和记录,以及学生在出现问题时能协助学生找到有效的解决办法[8]。

(四)严把出口关——实验报告及考核的规范化要求

增加“单人考核”和“场景出题”的实验考核环节。主要围绕教学大纲要求掌握的基本实验操作方法和教学过程中学生容易犯错的知识点,比如显微镜的规范操作、细菌的革兰氏染色法、平板划线、平板涂布和试管接种等无菌操作方法、微生物显微计数方法、不同类型微生物菌落形态识别、PCR操作步骤、微生物保存和微生物分类鉴定的方法等,微生物学课程组老师集体命题并建立实验知识口试题库。考试现场,以学生抽签或老师随机抽题的方式选择题目,要求学生在规定的时间内作答,时间一般为3~5 min。教师可根据学生答题情况,有针对性地进行1~2个问题的提问。“单人考核”和“场景出题”的考核形式,营造了良好的学习氛围,表现在上课能够认真听讲,实验中反复练习,熟练掌握所有实验理论和操作技术。这种方式的考试还可以积极思考,解决实践问题的能力,并能锻炼学生的语言组织和表达能力,促进学生综合能力的提高。

开展微生物学综合大实验之后,实验考核和实验报告不再是一个个独立实验的简单实验原理、实验步骤和结果分析,而是一个系统工程。据此,我们参照科研论文的写作规范,对实验报告的撰写提出规范性要求,包括标题、综合实验原理、具体实验原理与方法(详细的操作步骤)、实验结果和讨论与总结等。实验报告展示如图3所示。

四、建设效果

课程教学实践效果体现在如下方面:①学生学习态度、学习风气转变,求知欲和主动学习的兴趣增强,学生从被动学习转化为主动学习,从忽略平时学习、期末突击应考的状态调整为全程专注;②学生专业素养的整体提升,学生微生物基础知识、实验操作、学科前沿知识的捕获能力和阅读科技论文的能力进步明显,获得后续课程任课老师和创新创业指导老师的好评;③学生创新创业能力的提高,通过努力教学团队取得了一系列荣誉,多次荣获学校教学成果奖,学生取得多项微生物相关国家级、省级创新创业奖项;④教学团队的持续改进和提高学生对学科的认可、热爱,对更多、更新专业知识的需求会形成一种力量,倒逼任课教师加强专业知识、前沿知识和授课技巧等方面的全面提高,从而形成一种良性循环的局面。

五、结束语

我院自2016年起,已连续三年在生物工程专业微生物学实验课程中推行综合大实验改革,理论课程中注重对学生基本实验原理和实验设计思路的培养,实验课程则要求学生从实验设计、实验材料准备、实验结果的分析和科研报告的写作等方面全面提高动手能力和科研素养,实现在教学全过程中激发和鼓励学生的批判性思维及创新能力、促进个性发展及提升教学质量的内涵式发展目标。目前,微生物学课程组在教学团队建设、教学内容持续改进、实验教学考核环节探索等方面进行了探索,取得了一定的经验,以上举措的有力实施,具有一定的推广价值。通过这样的实验改革,使学生的探索精神、创新意识和创新能力得以提高,但实验项目内容还需要进一步提升优化,考核方式尚待完善。

参考文献:

[1] 冯远航,朱勇,王智文.改革微生物学实验教学,激发学生创新潜力[J].微生物学杂志,2018,38(3):122-125.

[2] 杨成,刘辉.医学微生物学实验教改及其考核制度的构建[J].生物学杂志,2016,33(4):124-125,129.

[3] 戴亦军,何伟,袁生,等.模块化微生物学实验课教学体系的探索与实践[J].微生物学通报,2015,42(9):1809-1816.

[4] 洪龙.北京大学微生物学实验课模块化教学的探索[J].微生物学通报,2014,41(4):744-747.

[5] 陈文峰,文莹,王磊,等.多措并举扎实推进微生物学实验课建设与改革[J].微生物学通报,2020,47(2):634-640.

[6] 何伟,刘中华,贾永,等.综合性、研究型微生物学实验课的过程性考核[J].微生物学通报,2020,47(4):1218-1223.

[7] 张美玲,贾彩凤.个性化实验在微生物学实验教学中的探索与实践[J].微生物学通报,2020,47(4):1230-1233.

[8] 黄海婵,裘娟萍.项目式“微生物学实验”教学模式的构建与实践[J].微生物学通报,2020,47(4):1080-1086.

基金项目:云南省课程思政教改项目“探索微观世界、发挥思政优势、培育爱国兴滇英才”(2022011);昆明理工大学慕课建设项目“微生物学”(202014);昆明理工大学课程思政内涵式建设重点课题“发掘微生物学课程思政资源‘宝藏’、培养家国情怀新工科创新人才”(2021KS015);昆明理工大学课程考核改革项目“微生物学”(2017034);昆明理工大学一流本科课程项目“微生物学”(2018016)

第一作者简介:严金平(1979-),女,汉族,湖北荆门人,博士,副教授。研究方向为真菌分子生物学、酶的生物转化等。

*通信作者:刘丽(1969-),女,汉族,云南普洱人,博士,教授。研究方向为环境微生物。