传统文化经典英译的素质教育研究

作者: 单敏

摘 要:随着“一带一路”的全面铺开,高校作为文化传播的主力军,应该充分发挥课堂教学的主渠道作用。在高校开设中国文化经典英译素质教育课程,能达到“赋能+立信+树德”的目的。该文以文化素质教育核心课程汉玉精雕:汉语诗词英译鉴赏为例,从教学目标、教学内容、教学方法与教学评价等方面论证该类课程在增强双语文化素养、提升学生文化自信、提高跨文化交际及对外传扬中华优秀传统文化能力等方面的积极作用。

关键词:中国传统文化;文化素质教育;汉诗英译;赋能;立信;树德

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)26-0068-04

Abstract: Along with the full-scale implementing of "the Belt and Road Initiative", Colleges and Universities, as the major force of cultural transmission, should fully utilize the key function of classroom education to guide students to undertake the historical task of inherit and spread the fine traditional Chinese culture. Courses of appreciation of English versions of Chinese classics could cultivate competence, enhance cultural confidence and foster good values. The teaching practice of the course "Carving of Fine Arts: Appreciation of English Versions of Chinese Poetry" has been elaborated from the angles of teaching objectives, contents, methods and evaluation. It shows that such kind of courses could take a positive in enhancing students' bilingual cultural literacy, enhancing their cultural confidence, improving their intercultural communication competence as well as spreading the fine traditional Chinese culture.

Keywords: Chinese traditional culture; cultural quality education; English translation of Chinese poetry; enabling; establish integrity; establish one's virtue

《国家教育事业发展“十三五”规划》明确指出,把立德树人作为根本任务,全面实施素质教育,提出高校需要“探索通识教育和专业教育相结合的人才培养方式,推行模块化通识教育”。《大学英语教学指南》(2017)明确规定了大学英语的教学目标:培养和增强学生的英语应用能力、跨文化交际意识和交际能力,同时帮助学生发展自主学习能力,提高综合文化素养,使他们在学习、生活、社会交往和未来工作中能够有效地使用英语,满足国家、社会、学校和个人发展诸方面的需要。

《大学英语教学指南》指出三个教学目标:培养能力、提升素养、满足需求。中华文化经典作为中国传统文化的精粹,是文化传播不可或缺的阵地。通过剖析原本与赏评译本,学生能更好地体味经典之美与语言的妙用。学生在接受优秀传统文化熏陶的同时,建立坚定的民族文化自信,继承和弘扬优秀传统文化,也能为“中华文化走出去”铺设道路,为国际交往搭建沟通的桥梁。

一、传统文化经典英译课程的必要性和可行性

随着通识教育与文化素质教育的迅猛发展,国内各种基于互联网技术的远程教育教学平台推出了精彩纷呈的课程,有关中华文化经典的课程层出不穷,但有关中华文化典籍英译的课程却凤毛麟角。以中国大学慕课为例:有关“文化经典”的课程有四百多门,有关“诗歌”的课程近两百门,但有关于中华文化经典英译的仅只有两门课程——厦门大学开设的《论语》英译鉴赏和西南交通大学开设的《红楼梦》海外译介与传播。开设中华文化经典英译课程的确存在一定困难,其一是学生要达到一定的英语水平才能保证教学效果;其二是教师要具有较高的中文造诣和英语水平,教学质量才能得以保证;其三是相应教材的缺乏使得教学内容难以落实。

语言是文化的载体,而翻译是两种文化之间的桥梁。中国学生母语文化素养欠缺,用英语表达中国文化的能力不高,以致跨文化交际不畅,存在着“中华文化失语症”[1]。中华文化典籍英译鉴赏课程,不仅提升了学生的双语能力,传承民族优秀文化,也响应了习近平总书记向文教界提出的“讲好中国故事,传播好中国声音”的要求。

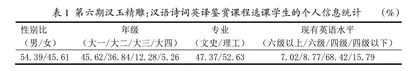

湘潭大学文化素质教育核心课程汉玉精雕:汉语诗词英译鉴赏于2017年立项。课程组成员均有多年英语教学的经历,研究方向包括翻译学、外国文学及跨文化交际等,保障了课程实践的顺利展开。课程立项之前进行的前期调研反映,学生认为汉诗英译课程听起来高大上,对该课程兴趣较高并充满期待。2017年下半年开始实施课程授课。从对选课人数的性别、年级、专业和现有英语水平的信息(见表1)进行的调研中发现,大一大二的学生选课人数比例大,因为学生普遍选择在大学前两年修完选修课程。从牙牙学语开始诵读诗词到大学阶段,学生的诗词储备量充足,相关知识丰富,80%选课学生英语水平达到四级或以上,基本具有学习这门课程的诗词与英语语言能力。

二、传统文化经典英译课程的重要意义

(一)赋能

传统文化经典英译课程旨在打破专业壁垒,传授中华优秀传统文化与文学翻译的核心内容,使学生能基本把握相关原理,对教学内容内化,并且能够举一反三,应用所学,从语言、文学、翻译、美学、哲学及文化等多维度剖析原本和译本。通过讲、练交互,学、用结合,提升学生的双语鉴赏能力。在翻译实践中学会用批评的眼光审视翻译作品,同时,从语言、文化差异角度来思索外语学习,加深对本族文化与异族文化特质的认识,逐渐提高批判性思维能力和双语文学鉴赏水平,了解中西语言文化差异,增强文化理解和文化沟通能力,以及对外传播中国文化的能力。

(二)立信

2016年习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上强调:“我们说要坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信,说到底是要坚定文化自信。文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。”中华民族具有最伟大的民族精神和最深厚的文化传统,五千多年的历史沉淀,形成了最强大的“文化基因”[2]。浸润在传统文化中,感受着汉语语言的奥妙与中华文化的深厚,学生在接受优秀传统文化熏陶的同时,建立坚定的民族文化自信。

(三)树德

教学的根本在于立德树人,“使学生能够作为主体‘参与’人类的伟大历史实践,了解并认同知识背后所蕴含的情感态度与价值观,提升学生的文化水平与精神境界,使其成为具有高级社会性情感、积极的态度以及正确的价值观,有社会责任感,勇于担当的未来社会的主人。[3]”

2020年10月中共中央办公厅与国务院办公厅发布的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》提出新时代学校“以提高学生审美和人文素养为目标,弘扬中华美育精神,以美育人、以美化人、以美培元”的目标。通过学习中华传统文化经典文本及其英译,师生共同感悟作者忧国忧民的家国情怀、译者不屈不挠的精神、品味原本和译本之语言与文化之美。

传统经典英译课程能将德育与知识传授、能力培养自然融合,将思想政治教育贯穿于教学实施全过程,重塑中国大学生的精神人格,培养学生的社会责任感,潜移默化地培养学生的坚韧向上的人格、增强爱国主义和社会责任感、树立正确的价值观,从而为中华民族和文化的伟大复兴造就具有良好品性和优良素质的高级人才发挥基础性的育人作用[4]。

三、汉玉精雕:汉语诗词英译鉴赏课程设计与实践

(一)教学内容板块化

课程按照朝代顺序,分为八个章节模块,每个模块聚焦于汉诗英译的不同原理与方法,以不同历史时期最具代表性或独特性的作品及其英译为学习材料,以抛砖引玉的方式,系统地介绍和传授给学生汉语诗词英译的方方面面的知识(见表2)。模块与模块之间相互承接关联,形成汉诗英译的理论系统脉络。

为了满足学生分享学习收获的期望,提升他们的主观能动性与积极参与度,从第五期课程开始,我们将最后两个课时安排为诗词大联欢活动,采取学生自由组合,以朗诵、演唱、舞蹈、书法及小品等方式演绎自己喜爱的汉语诗词作品及其英译。表演时学生主持与表演,老师做评委,选出一二三等奖并颁发小奖品。学生对此活动积极性很高,每期都有学生分享自己原创的诗词与译作。

课程教学内容结合当今社会热点和生活实际,使之既具有历史传承性,也具有时代性。“教师在回应年轻人关注的焦点时应注意思想性和生活性的有机结合,追根溯源、因势利导并借题发挥,从而由浅入深地触及学生灵魂,在引人入胜、潜移默化中实现教育目标。[5]”如2020年疫情期间,发布主题为“日本诗意捐赠引用的诗词探源”的讨论帖。奥运期间发布“奥运诗词大会:一场独属于中国解说词的浪漫”讨论帖。学生通过找寻相关诗句的出处、涵义及相应的英译,分享自己的感悟,甚至尝试自己动手进行英译。这些活动安排极大地激发了学生开展研究探讨的兴趣,同时,也让他们体会到灾难面前“一方有难八方支援”的人文关怀和运动员不畏艰难奋勇拼搏的精神,潜移默化地提升了民族自豪感和坚定了“追求卓越,贵在坚持”的信念。

课程内容涵盖宽广,没有固定教材,课题组成员在备课时花费了大量的精力,阅读与汉诗英译相关的专著、观摩其他院校相关汉语诗词教学的课程并从中汲取经验、广泛搜集国内外译家及汉学者推出的汉语诗词各种英译本,以及与之相关的文章、视频与音乐等资料。在认真学习和研究的基础上,精挑细选出一定数量的诗词名篇和优秀译本,引入语言学、文学批评、翻译理论、叙事学与美学等学科的基本原理,结合具体诗词和英译从深度与广度进行赏读、分析与评判。

为了使教学内容丰富有趣,课题组想方设法,做了大量的工作,例如:精选相关电子文献资料供学生进行课前预习、课后复习和自主学习,制作精美的幻灯片用于课堂教学展示,选用双语诗词朗诵的音频与视频作为教学辅助资料等。同时,学生在教师引领下自主补充学习材料,他们或发挥各自所长,通过朗诵、歌舞和书法等方式分享自己最爱的诗词,或通过学习通平台或QQ群发帖讨论与诗词相关话题,发布自创诗词,形成良好的互动式学习氛围。

达成课程学习目标有效的途径之一是让学生参与教学内容的选择[6]。课程计划实施后,教师们通过课间交谈、课后网络交流和结课问卷调查等方式了解学生需求与兴趣所在,并认真听取学校教学督导团的反馈意见和建议,对教学效果持续地进行跟踪和研究,不断改进教学方法、调整授课内容。鉴于学生不仅对汉语诗词兴趣浓厚,而且期待学习了解英语诗歌,在授课内容上,少量增添了与所选诗词对应的英译本或内容、风格相近的英文诗歌供学生比读研究,通过解析汉、英诗歌在语法、音韵、节奏及文化等各个方面的异同,引导学生更好地理解原诗的内在含义与译者的翻译视角、意图及技巧,有的放矢地赏评译作效果。

有效的教学应明察、导出学生的日常经验等前概念,并为其作出正确、充分的自我解释及构建意义,创造学习环境与条件。学生通过线上自主学习,能够唤醒已有的知识,自觉进入教学,为线下学习做好准备。课堂上,教师带领学生根据诗人的时代背景、人生经历,挖掘字里行间蕴含的作者的主观感受、分析其诗词的思想内涵,重新解读原诗。学生将这些新知识新体验与已有知识、经验建立起明确的联系,并将新知识整合进原有知识结构,通过译诗与原诗之间,同一首诗不同译本之间的跨文化对比和学理分析,剖析译诗作者的意图,辨析译作的质量和效果。在积极思考、深度挖掘的过程中,学生不仅能移情于作品,更深入理解原诗词、感受译者的情怀,还能共情于作者与译者,在潜移默化中接受“诗的教育”。