复合型人才培养模式转变下“日语+”课程教学的超学科实践

作者: 欧丽贤

摘 要:新时期的复合型人才培养模式转变,要求外语教学实施与其他学科相融合的教学。然而,“日语+”课程中实现学科融合的教与学问题并没有得到深入探讨。本研究基于超学科视角,以广州大学外国语学院日语专业特色课程日本企业管理为例,探讨“日语+”课程教学的超学科实践设计,并分析其课程实践的效果。分析结果表明,超学科视角下的“日语+”课程教学能有效提高学生的语言知识、专业知识及综合能力。这一教学实践能为日语教学中引入校外资源进课堂,实现学科融合提供一定的参考。

关键词:日语+;复合型人才;超学科;日语专业;培养模式

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)26-0145-04

Abstract: The transformation of training models for inter-disciplinary talents in the new era means that foreign language teaching should be integrated with other disciplines. Nevertheless, there has been a lack of in-depth analysis on the teaching and learning issues in the discipline integration of the "Japanese Language +" course. With "Japanese Business Management", a featured course in Japanese major curriculum in School of Foreign Languages, Guangzhou University, as a case, this study investigated the trans-disciplinary design in the teaching of "Japanese Language +" course from a trans-disciplinary perspective, and analyzed the effect the course brings. The research results show that the teaching of "Japanese Language +" course under the trans-disciplinary context can effectively boost students' language ability, professional ability, and all-round capabilities. This teaching model can, therefore, serve as guidance for bringing in external resources into the classroom and attaining disciplinary integration in Japanese language teaching.

Keywords: Japanese Language +; inter-disciplinary talents; trans-disciplinary; Japanese major; training mode

面对当今世界格局的快速变化、人工智能等新技术的发展,以及中国“一带一路”倡议、构建人类命运共同体理念的深化,我国高校外语专业人才培养面临巨大的挑战。除外语学科自身发展亟需范式的转变外,外语人才的知识、能力、素质等也需重新审视。在该背景下,复合型外语人才培养再次成为高校外语学科建设的热议话题之一[1-2]。复合型外语人才培养始于20世纪80年代,新世纪以来为我国对外经济发展输送大量的外语人才,形成了专业复合式(“外语+专业知识”“外语+专业方向”)和语言复合式(“外语+外语”)的人才培养模式[3]。在新时代背景下,复合型外语人才的内涵愈发丰富,文秋芳[4]从学生需求、学科需求和社会需求三个角度剖析了多元人才观的实践存在的问题,提出了“由语言教育、专业教育、通识教育三个板块组成外围三角,实践教育位于中心,与外围三个板块紧密相连”的课程设置框架。然而,复合型外语人才培养仍存在一些亟待解决的问题,突出地表现在:第一,复合型外语人才培养的课程设置很大程度上停留于两种专业课程的简单相加,并未达到真正的有机融合;第二,复合型外语人才始终没有解决其学科属性的问题,纠葛在是否属于外语语言学科的争论中;第三,复合型外语人才培养研究大多关注人才培养机制、课程体系建设,但对保障其人才培养质量的“外语+”课堂实践的探究相对不足[5-7]。因此,本研究以广州大学日语专业开设的特色课程日本企业管理为例,阐述基于超学科思维的“日语+”课程实践路径并分析该课程的实践效果。

一、“外语+”课程实践的超学科发展需求

复合型外语人才培养模式下的外语课程,从传统的外语专业的单一语言文学教学定位,转变为培养外语语言技能复合一门专业或学科的知识教学,但是该模式在实施中存在的学科属性不清问题始终限制着复合型外语人才模式的发展。为了解决上述问题,蔡基刚以英语专业和大学英语的转型为例,提出“专门用途英语复合型人才培养”(English for Specific Purposes:ESP)模式。ESP模式指的是“英语语言技能复合一门专业或学科的语言”,指在英语语言学科范畴下,培养掌握商务、医学、工程和农林等特定领域英语语言构建方式和交际能力的专门用途英语人才,这一人才培养模式重视社会需求并追求学科的交叉和跨界[8-9]。

那么,如何实现复合型人才培养的学科交叉和跨界呢?程强[10]以法律英语教学为例,提出了复合型外语人才培养下外语课程教学的“超学科”视角。该文认为,法律英语教学要实现实质性的变革,必须立足于问题本身的各个方面出发,不局限于某一学科和领域,站在更高的层次寻求对真实世界的复杂问题提供新视野或创造性的解决方案。简言之,要实现复合型人才培养的学科交叉需要以问题为导向。在教学实践上,张德禄等[11]提出实现超学科知识建构与能力培养的路径:首先是通过语境化建构学生的超学科知识。该文指出外语教学要围绕某些主题展开,从主题中选择问题,根据问题确定所需学科知识,设计多学科知识语境化的体裁结构,进而通过解决问题的过程实现相关学科知识的语境化。即,多学科的知识在应用于解决一个问题中自然地融为一体,建构超学科知识;其次是通过多次实践促进学科的深度融合,并从建构超学科知识过渡到培养学生的超学科能力。超学科能力培养的成效,通过学生能否利用外语以及其他学科的知识找到问题和任务,设计行动方案,或者在语境发生变化下,仍然能够创造性地应用知识有效地解决实际问题来评价。这一超学科知识建构与能力培养路径,为复合型外语培养模式转变下所追求的学科交叉和融合提供了可参考的教学实践模式,但对“外语+”课程实践进行检验、完善和优化的研究仍不够充分。

二、“日语+”课程的超学科实践设计

鉴于超科学视角下的“外语+”课程实践研究有待丰富,本研究以日语专业的特色课程日本企业管理为例,阐述该课程实践的超学科路径设计。

(一)日本企业管理课程的教学目标

自2018年以来,广州大学日语专业的人才培养模式从传统的纯日语语言学定位,转向“日语+”复合型人才培养模式。基于广州、深圳等粤港澳大湾区主要城市的企业对日语人才的需求调查及日语专业毕业生的就业状况,最终确定了“日语+经济管理”的专业特色。本专业致力于培养既能熟练地运用日本语言、文学、文化等相关知识的能力,又拥有一定的经济管理能力的复合型日语专业人才。随着人才培养模式的转变,本专业开设了日本企业管理、日本企业文化、日式簿记及日本经济等与企业管理、经济相关的“日语+”特色课程。

日本企业管理是一门面向日语专业二年级学生(第4学期)的专业选修课程。通过该课程的学习,学生能够理解与掌握日本企业管理的基本概念和理论,学会利用日本企业管理的理论和规律分析并解决日本企业管理出现的实际问题,为今后走进社会参与企业经营和管理奠定一定的基础。本课程使用的教材为北京大学出版社的《日本企业与经营》(2017年),该教材有八个章节的内容,分别为企业与社会、人事劳务管理、经营组织、生产管理、市场营销、国际经营,以及经营理念和企业文化。

(二)日本企业管理课程的实践设计

为了实现上述教学目标,本课程以问题为导向,构建超学科的实践路径:第一,从学科融合角度改变“日语与管理”的分割状态。本课程在培养学生用日语表达日本企业管理和经营相关知识与能力的同时,也培养学生利用日本企业管理的理论与规律分析及解决实际问题的能力;第二,从知识迁移角度打破日本企业与中国企业经营和管理的界限。本课程致力于培养可就职于中日两国企业的日语人才,教学过程中重视引导学生通过学习日本企业管理思考如何“以他山之石”助力中国企业走出去,服务于我国企业的国际化发展;第三,立足于学生的个体发展需求改变“个体-职业-企业-行业-社会”的割裂状态。本课程通过设计与课程内容相关的小组探究活动,引导学生利用在课堂上学到的日本企业管理和经营的知识,对与自己的未来职业相关的中日两国的行业、企业进行调研,访谈各行各业的职场人士,在了解中日两国各行业的发展现状及前景的基础上,洞悉并尝试解决企业管理和经营中的现实问题,搭建起“日语+”课程教学与校外的企业、行业、社会相联系的桥梁。

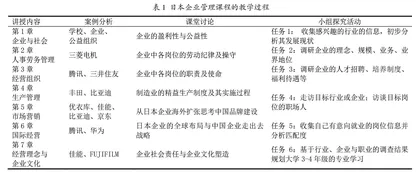

基于上述的课程实践路径,采用案例分析、访谈职场人、走访企业、专家讲座及小组探究活动等多种方法开展课堂教学。本课程分为课程内容讲授及讨论和小组探究活动两个教学环节具体见表1。课堂上讲授日本企业管理和经营的知识的同时,注重结合中日两国的企业管理和经营案例进行分析。另外,课堂上也引导学生对企业经营和管理中面临的问题进行讨论。小组探究活动贯穿整个课程,根据调查学生未来期待从事行业的结果,分为8个调研小组,包括汽车行业、IT行业、教育行业、新媒体行业、游戏行业、翻译行业、银行金融业及外贸行业。探究活动中所要调查的企业由学生小组讨论决定,最终该课程的学生调研了无印良品(日)、丰田汽车(日)、瑞穗银行(日)、三井住友银行(日)、腾讯(中)、公立高中(中)及联普翻译(中)等多家中日企业,并对部分岗位的职场人士进行了访谈。小组探究活动中所设计的任务1至任务6,在于引导学生基于在课堂中学习到的企业管理和经营的专业知识,调研与自己未来职业相关的中日两国的行业、企业及岗位,思考社会上各行各业的发展和学生个体未来发展之间的关系,从而实现超学科知识的情境化和实践化。

三、“日语+”课程的超学科实践效果分析

本研究在期末对参加本课程的60名学生进行教学效果的问卷调查。问卷调查内容由以下4个部分组成:(1)学期初选修该课程的学习需求与期待;(2)本学期所设定的学习目标达成度评价;(3)本学期的个人学习行为的反思;(4)对该课程的教学方法等进行评价。该调查问卷的回收问卷共53份,回收率为88%。其中,1份为无效问卷,最终有效问卷为52份。

(一)学生的学习目标达成度统计

从学生需求看授课学生对学习目标达成度的评价情况,该评价由高到低设置为5个档次,包括“完全达成”(5分)、“较好达成”(4分)、“部分达成”(3分)、“难以达成”(2分)及“完全没达成”(1分)。从调查结果看,选择5分的学生有6名,占11.5%;选择4分的共有35名,占67.3%;选择3分的有11名,占21.2%;选择2分和1分的比例为0。整体而言,认为较好地达成本课程学习目标的学生占78.8%,接近八成。