“双元基础、三方协同”人才培养模式创新与实践

作者: 乔龙阳 高进 涂廷保 王祥祯

摘 要:针对工学交替模式难实施、企业培训质量难把控问题,以产业园培训中心同园区企业组成双元育人主体中的一元,与学校形成稳定的校企双元结构,实施工学结合校企交替教学模式,解决企业培训“谁来做、怎么做、做得好”的难题,构建学校+培训中心+企业三方协同育人机制,形成“双元基础、三方协同”人才培养模式,探索一条切实可行的双元制职业教育实施路径。

关键词:双元基础;三方协同;人才培养模式;创新;实践

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)27-0149-05

Abstract: In view of the engineering alternation mode is difficult to implement, enterprise training quality is difficult to control the problem, based on the industrial park training center with the park enterprises to form the dual education. The school forms stable dual structure between colleges, implement work-integrated learning alternation between colleges teaching mode to solve the enterprise training "who to do, what to do and do well". We have established a tripartite collaborative education mechanism of schools, training centers and enterprises, formed a "dual basis, tripartite collaboration" talent training mode, and explored a feasible implementation path of dual vocational education system.

Keywords: dual basis; tripartite cooperation; talent training mode; innovation; practice

当前职业教育的重要任务是构建现代职业教育体系,借鉴双元制办学经验,推行工学交替双元育人模式,大力开展技能人才职业培训[1-2]。但是,目前职业院校走出去办学的动力不足,企业开展职业培训的职责不清,职业院校一元主体扮演双元育人功能仍是普遍现象[3-4]。学生的企业培训质量不高,职业教育对接地方产业的精准度不够,产教融合优势有待进一步彰显。

德国双元制职业教育的特征是以立法约束企业开展职业培训,校企合作参与人才培养的整个过程,企业中的实践培训和职业学校中的理论教学密切结合[5-7]。广东阳江—珠海两地政府借鉴德国双元制职教经验,在装备制造业集中的阳江万象工业园,共建产业园培训中心。引入德国双元制职业标准,以独立法人企业运作的产业园培训中心承接学生的实践技能培训,解决企业培训“谁来做”的难题。构建学校、培训中心与企业三方利益共同体,三方共同制定人才培养方案,创新形成教学模式、课程体系和评价体系,实现设备、师资和技术等资源的共享,通过AHK职业资格第三方评价管控人才培养质量,完成学生从学徒到准员工再到员工的全过程培养。经过6年建设实践,校企围绕发挥产教融合特色优势,深耕工学结合双元育人,形成了基于产业园培训中心的“双元基础、三方协同”人才培养模式,探索出了一条产教融合之路。

一、背景分析

(一)相关的政策制度不完善,工学交替教学模式难以实施

校企合作能够健康稳健发展需要国家法律约束,校企承担职业教育的职责应以立法方式明确。我国已经有了《职业教育法》等相关法规,但一些环节法律法规不清,相应的奖惩制度不明确,造成职业教育在实施过程中,校企合作的深度不够,企业培训环节难以开展[8-9]。当前我国职业教育普遍实施工学结合的教学模式,但是往往多数校企合作只是一时兴起,难以形成长效机制。职业院校和职业院校教师走出去办学的动力不足,企业参与人才培养的职责不清,实际情况职业院校一元主体扮演双元育人功能仍是普遍现象。校企难以形成协同育人机制和工作办法,学生在企业的企业培训教学环节不能落实,工学交替教学模式难以实施。

(二)培训内容与岗位技能不匹配,企业培训质量难以控制

在德国每个职业领域都有各自的职业教育规章,职业教育规章明确学生在企业的教育内容,确认教育内容的时间安排及考试安排的统一标准。目前我国多数企业在培养人才过程中与学校的合作力度太小,另外职业院校“走出去”的战略思想不够坚决,校企双方在人才培养要求方面很难达到一致[10]。近些年,地方产业技术高速发展,但相应的行业标准和职业标准制定滞后,校企难以围绕职业岗位行动能力,制定理论课程和企业培训课程标准。而且,多数学校学生的实践技能培训仍放在校内开展,学校教师企业培训经验不足、教材内容与生产岗位对接不够、教法落后,企业培训质量难以达到企业对专业能力和综合素质的要求,学校的教学内容和教学项目与企业岗位脱节。

(三)人才培养的精准度不高,产教融合优势难以彰显

党的十九大报告指出要完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作。由于我国尚没有法律严格约束的职业资格持证上岗制度,校企也不能与各级的政府领导部门相互协调,相应的奖惩制度不明确,校企双方在人才培养上存在分歧点,难以构建利益共同体,校企合作很多停留于表面合作,实质性的产教深度融合有待加强。主要表现在一些重点专业的设置与企业的要求及社会的发展需要不适应,甚至脱离了现实,在某一方面忽略了职业教育的应用价值,教学安排与企业的需求不同步,缺少严格的计划性,培养出来的人才竞争力不够高。工学交替、资源共享和人才共育的产教融合特色优势有待进一步彰显。

二、主要解决的问题

(一)以双元育人主体结构创新,解决企业培训谁来做的问题

产业园培训中心由政府统筹建设,是事业单位独立法人机构,采用总经理负责制企业化运作模式,具有灵活组织教学培训与社会服务的运行机制。培训中心主要承接学校和园区企业的实践技能培训任务,落实企业培训谁来做。政府在政策和资金等方面给予持续扶持,学校、中心和企业三方协作在产业园开展人才培养和社会服务,形成了长效稳定的双元育人合作机制。

(二)以培训过程精准对接职业岗位能力,解决企业培训怎样做的问题

引入德国双元制职业教育培训标准,对接企业岗位,构建专业课程体系,开发培训课程标准。聘请企业能工巧匠,通过双元制师资培训,成为合格的培训师。依据德国双元制AHK考试训练项目和企业典型工作任务确定实践教学项目。培训教学采用四步教学法和项目教学法,让学生在真实场景真实任务中学习,落实企业培训怎么做,实现培训过程与企业岗位紧密结合,培训内容与岗位技能的无缝对接。

(三)以AHK职业资格管控培训质量,解决企业培训做得好的问题

引入德国双元制AHK职业资格第三方认证,对接1+X证书制度,实施课证融通,将认证培训项目融入专业课程教学,考核内容对接完整职业岗位行动能力,实现课—证—岗有效衔接。通过培训日志实施过程考核评价,德国工商大会(AHK)上海代表处监控培训全过程、管控培训质量,组织职业资格认证。学生的专业能力、方法能力和社会能力全面提升,能够快速胜任实际工作岗位,实现了企业培训做得好的效果。

三、创新实践内容

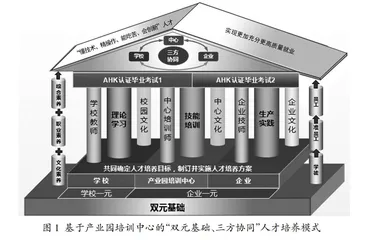

引进德国职业标准,创新双元结构,通过产业园培训中心联合园区企业深入开展双元育人实践,学校、中心和企业三方协同,形成了基于产业园培训中心的“双元基础、三方协同”人才培养模式如图1所示。

(一)“双元基础、三方协同”人才培养模式创新

1. 双元基础结构组成创新

基于政校企均为人才培养的参与者与受益者,培训中心为珠海—阳江两地政府共建的园区公共培训中心,是独立法人机构,同园区企业组成双元育人主体中的一元,与学校形成稳定的校企双元育人结构。共同引进德国职业标准和职业资格认证体系,建立校企融合机制,形成双元基础。

2. 三方协同育人机制创新

在政府统筹下,以培训中心为纽带,构建培训中心与学校、企业三方利益共同体。三方共同制订人才培养方案,创新形成教学模式、课程体系和评价体系,分别完成理论学习、技能培训和生产实践,通过三个场地、三支队伍和三种文化的融合,实现设备、师资和项目等资源的共享。实现学校和培训中心最大限度的协调和契合,将理论和企业培训做到同步,采用工学结合校企交替教学模式,完成学生从学徒到准员工再到员工的全过程培养。引入AHK职业资格认证体系,采用第三方评价,管控人才培养质量。

(二)“双元基础、三方协同”人才培养模式实践

1. “三个场地”创新工学结合校企交替教学模式

充分用好“三个场地”,按照“理论学习在学校、技能培训在中心、生产实践在企业”的做法,进行教学模式改革,如图2所示。具体教学安排:第一至第五学期按照半个学期轮换教学方式,即将相关专业班级分为A、B班进行轮换。学生在学校学习理论课由学院教师负责和管理,在培训中心则完全按照企业化由中心培训师负责,接受每天 8 小时的企业训练。学生在第四和第六学期参加德国工商大会(AHK)上海办事处组织的中期和期末考核,成绩合格,可获得AHK技术工职业资格证书。第六学期,到企业参加顶岗实践。

2. “三大板块”构建“理论学习+技能培训+生产实践”课程体系

依据职业学校、跨企业培训中心和企业三个教学场所,分别制订相应的理论教学框架计划和培训教学框架计划,如图3所示。在我国职业教育大框架下,进行专业课程整合调整,具体是:学校理论教学课程分为三类,一是国家统一要求的综合素质课程,二是对接双元制AHK考证的课证融通课程,将传统的几门专业基础课,整合为专业理论、专业制图和专业计算3门专业必修课,三是对接专业可持续发展职业能力,开设专业技术课和创新创业教育;培训中心围绕职业资格考试的职业岗位能力要求,制订学生实训培训计划,注重培训学员的职业技能、方法能力和创新能力,包括开展考证培训、组织学员参加AHK毕业考试1考试;企业负责岗位生产实践,安排在第六学期。

3. “三方协同”构建四层递进的实践教学体系

在专业对接产业的框架下,学校、培训中心和企业三方协同,构建“四层递进”实践教学体系(图4)。通过专业基础平台、专业平台、综合能力平台和顶岗实习平台四个实践教学平台,分别培养学生的职业通用能力、职业专项能力、职业拓展能力及知识迁移能力。

4. “三个队伍”打造一支校企互通师资团队

产业园培训中心独立机构运作,解决了职业院校对学历学位、职称要求高,难以招聘企业生产一线能工巧匠的难题。目前,培训中心引进培养双元制高级培训师4人、双元制培训师6人、双元制职业教育(AHK)考官2人和12名企业培训师。组建了一支由高校教师、双元制培训师和企业技师组成的教学团队。产业园培训中心地缘优势明显,拉近了校企之间的距离,校企人员利用平台开展双元制本土化研究实践和产业技术研究工作,取得了优异的成果。校企合作成功申报了产教融合创新平台、现代学徒制试点和广东省普通高校重点科研项目等多项校企合作建设项目,团队6名高职教师评过副教授职称,4名培训师获得高级技师资格,5名培训师取得技师资格。

5. “第三方评价”管控双元制人才培训质量

双元制证书考试对接职业岗位,注重考查学员的完整职业岗位行动能力,内容涉及专业知识、岗位技能和跨专业知识。与德国工商大会(AHK)上海代表处合作,开展课证融通建设,将专业知识和技术技能培训效果纳入到资格认证评价系统中,保证课—证—岗的有效衔接。对接双元制AHK考试,进行“三教”改革,基础技能培训教学一般采用四步教学法,专业综合技能培训采用学习任务法和项目教学法方式,注重培养学生的责任意识、创新意识和团队协作能力。