导师中介与访学教师学习研究

作者: 庞汝媛 黄飞飞

摘 要:本研究以社会文化理论为框架,采用历时个案研究方法,从两名访学教师的视角探讨导师辛老师指导的有效性。通过分析访谈、座谈记录、反思日志、访学叙事和微信聊天记录等数据,研究发现,辛老师对访学教师遵循读中学、思中学、观中学、做中学的指导理念;辛老师通过全方位的宏观指导和任务驱动的指导模式,逐步引领访学教师走上质性研究的轨道,在他们的学习中起到知识中介、认知中介、情感中介及实践中介的作用,指导效果超出访学教师预期。本研究为高校英语教师国内访学项目提供可借鉴的指导模式,并指出专家引领对访学教师专业发展的重要性。

关键词:导师中介;访学教师学习;指导理念;社会文化理论;有效性

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)29-0001-06

Abstract: Drawing on the sociocultural theory proposed by Vygotsky, this study, employing a longitudinal case study approach, examines the effectiveness of Supervisor Xin's guidance through the perspectives of two visiting scholars. Multiple sources of data were collected, including interviews, records of seminars between Supervisor Xin and visiting scholars, reflective journals, personal stories of two core study objects, and WeChat records. Data analysis shows that Supervisor Xin adopted the guiding philosophy of learning by reading, learning by reflecting, learning by observing, and learning by doing. Through her all-round and macro guidance, these visiting scholars stepped on the track of qualitative research gradually. During the process, Supervisor Xin played the roles of knowledge mediation,cognitive mediation,affective mediation and practice mediation. Supervisor Xin's guidance was beyond visiting scholars' expectations. This study offers a guiding model for foreign language teachers' domestic visiting programs, highlighting the significance of expert guidance to the professional development of visiting teachers.

Keywords: supervisor mediation; visiting scholar learning; guiding philosophy; sociocultural theory; effectiveness

国内访学是一种有效的教师学习模式[1],特别是对于处于职业发展瓶颈期的高校英语教师而言,到重点院校访学,可以获得发展的时间和空间,从而明确发展方向,建立科研信心[2]。教师学习需要教师教育者的“专业引领”[3],访学教师的学习效果很大程度上与教师教育者的指导理念与指导模式相关。由教师教育者担当的指导教师(导师)有着扎实的理论基础和较高的学术水平,可以为访学教师提供“高层次的指导”[2]。

近年来,教师教育者研究开始兴起,研究方法以自我研究居多,主题集中在成长轨迹[4-6]、身份认同[7-8]等方面,他人视角的研究并不多见,且在现有文献中,教师教育者通常是中小学教师和新手教师的指导教师[9-11],并没有涉及高校访问学者指导教师的研究。鉴于此,本研究从访学教师视角出发,探究高校访学导师的指导理念及指导的有效性,以期为导师如何指导访学教师学习提供借鉴和启发。指导本研究的研究问题是:在国内访学中,导师辛老师遵循了什么样的指导理念?有效性如何?

一、社会文化理论视角下的教师教育

心理学家Vygotsky提出的社会文化理论在教师教育领域表现出了强大的解释力[12]。从社会文化视角来看,教师认知不是知识的线性累积,而是在情境中与他人互动而不断演变的社会建构过程[13]。因此,教师教育本质上是发生在实践共同体中的“社会文化活动”[14]。下面结合教师教育简要介绍指导本研究的概念。

(一)中介

Vygotsky[15]认为人类的高级心理机能不是从内部自发产生,而是在外部环境的中介调节下得以发展。在各种中介工具的协调下,人类通过与外界的互动来实现认知发展。中介对于教师教育的启示在于,教师学习是发生在具体情境中、需要各种中介工具(如导师、同伴、培训进修、概念理论、文献和情感等)调节的过程,这些中介工具的合理使用可以推动教师的专业成长[16]。

(二)“最近发展区”和“脚手架”

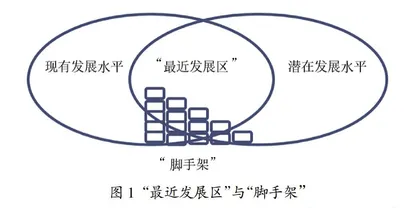

如图1所示,Vygotsky[15]认为“最近发展区”是学习者现有发展水平和潜在发展水平之间的“区域”,是学习者在工具中介下内化知识的空间。Vygotsky用“最近发展区”来解释教育与认知发展的关系:教育者要评估学习者已达到的发展水平和潜在的发展空间,并提供适当的支持来帮助其实现更高水平的认知发展。在教师教育过程中,教师教育者通过对教师“最近发展区”进行评估,判断其已达到的发展水平,展望其未来的发展潜力,通过提供适当的支持来帮助学习者达到更高水平的认知发展,这种支持与帮助即为“脚手架”。“脚手架”是实现学习者认知发展的重要心理工具。

社会文化视角下的教师教育是教师教育者在教师“最近发展区”内,通过中介工具使教师内化知识与理念、促进教师专业发展的实践活动。访学可以视为一个实践体系,导师与访学教师一起构成访学活动共同体,导师是影响访学教师学习效果的重要中介。在访学学习中,导师通过对访学教师现有能力的评估、不同阶段能力与需求的判断,选择适应他们发展水平的任务,通过“脚手架”的搭建帮他们解决问题,引领他们穿越“最近发展区”,实现专业发展。

二、研究方法

本研究的研究地点选择在某外国语大学,2018年9月到2019年6月访学期间,该校为访学教师提供了丰富且优质的学习资源,包括硕博士课程、科研工作坊及学术论坛。研究对象为师从辛老师的10位访问学者,他们都是地方高校英语教师。访学教师和辛老师一起形成了访学学习共同体。本文第一、第二作者均为此共同体成员,旨在从局内人的微观视角来揭示导师如何指导访学教师学习。

(一)研究对象

本研究以上文提到的共同体中的辛老师(匿名)及其中两位访学教师追梦和雨溪(匿名)为核心研究对象。辛老师在加拿大获应用语言学博士学位,研究方向为外语教育、外语教师发展、外语写作教学及学术读写能力发展等,是教师教育领域的资深专家。追梦来自某地方院校,39岁,有17年教龄,虽已是副教授,但自认学术水平不高,无法写出高质量论文,希望通过访学发“C刊”;雨溪老师也来自地方院校,36岁,10年教龄,职称为讲师,有强烈的学习愿望,想跟随辛老师学习质性研究。追梦和雨溪都是辛老师指导理念的严格践行者,从他们的视角来探究辛老师指导的有效性可以确保研究的客观性和典型性。

(二)数据收集

本研究采用历时个案研究方法,收集了包括访谈、师生座谈记录、核心成员反思日志及访学自我叙事、微信聊天记录等数据。座谈由导师召集,讨论内容由访学教师发起,导师负责答疑解惑,这种自下而上的提问方式,更能满足访学教师的需求,使导师指导更加有效[3]。在访学期间,共有6次座谈。访谈在2019年6月访学即将结束时进行,原因有二:经过两个学期的学习,研究者的访谈技巧渐成熟,研究问题渐明朗;在共同学习过程中,访学教师之间建立起的深厚友谊和信任关系便于他们敞开心扉,道出心声。

(三)数据分析

遵循质性数据分析原则,访谈及座谈录音全部进行了逐字转写。研究者对数据进行了主题提炼和数据间相互印证互动分析[17]。在此过程中,研究者心怀研究问题,持开放心态,归纳出四种指导理念:(1)读中学;(2)思中学;(3)观中学;(4)做中学。在完成数据分析之后,研究者与辛老师、追梦和雨溪进行了讨论,使解读达成一致。

三、研究发现与讨论

辛老师对访学教师主要采用集中指导的方式,师生互动通过座谈、课上课下提问及微信交流等方式进行。下面逐一分析辛老师的指导理念,以及从访学教师对辛老师指导的反馈来探究辛老师指导的有效性。

(一)辛老师的指导理念

阶段性任务是师生交流的纽带,导师给访学教师布置任务,并定期指导,师生就有了交流的内容[1]。辛老师采用任务驱动的指导模式,任务布置分两个阶段。在2018年9月18日的师生见面座谈会上辛老师布置了第一阶段任务,以知识和经验积累为主:大量阅读,每天两到三篇英文文献、每周两本书,并要记读书笔记;反思日志,反思学习并积累质性研究数据;参与名师工程项目,辅助硕博士访谈研究对象。在2018年12月19日的期末学习汇报座谈会上辛老师开启了第二阶段任务,以研究实践为主:写个人访学故事,从中提炼关键事件来撰写叙事探究的质性论文。下面根据以上任务布置,以社会文化理论为框架,探讨任务驱动模式下辛老师的指导理念与访学教师的践行实践。

1. 读中学——知识中介

访学教师大都来自普通高校,理论基础薄弱、科研素养不足,在专业发展的道路上步履维艰。师生见面会上,教师教育经验丰富的辛老师对访学教师的学术背景、科研能力和困境需求的评估十分准确:“这么多年光教书、不看书(学术文献),底子太薄了。”她给访学教师点明了出路:“大量阅读与沉淀,日积月累方能厚积薄发。”(师生座谈记录,2018-09-19)。

访学初,访学教师都“陷”在阅读任务里,彼此谈论最多的是文献阅读:“早上去图书馆看书,效果不好……碰到向日葵,问他看书效果怎样?答,看汉语还行,英语看过就记不得了。三人哈哈大笑,十分理解其中的无奈。”(追梦反思日志,2018-12-14)。

由于刚进入全新的学习领域,有无数专业术语需要内化理解,再加上不熟悉英文文献的脉络结构,阅读过程困难重重。写读书笔记也不轻松:“……一篇论文得读半天……写个题目,下面几句感想,没有评价……老师说,有好句子可以摘抄,注上页码,以后写论文可以用。我没有发现想摘抄的句子,因为看得一知半解……”(雨溪访学日志,2018-09-23)。

英文文献对于访学教师的认知能力提出了巨大挑战,阅读速度、思维方式及理论知识都是需要攻克的难关。但是一段时间后,他们的阅读体验发生了变化:“还是要读书,广泛阅读后听课比较容易一些。”(追梦反思日志,2018-10-10)“今天下午只读了一篇文章,同时完成了读书笔记。感觉很好,因为这篇文章读得很顺畅,自己理解也很到位,有点渐入佳境的感觉。”(雨溪反思日志,2018-10-22)“这学期的阅读让我找到了好多个可以做的点……”(雨溪反思日志,2018-12-01)。