产教融合背景下专业学位研究生创新创业能力培养研究

作者: 马璐 乔钢 张海刚 张羽鑫

摘 要:专业学位研究生教育是培养高层次应用型人才的主渠道,而在实际培养过程中存在着重理论轻实践、校企合作流于形式等问题,导致培养结果与社会需求脱节。而产教融合办学模式的提出与建设将显著提升专业学位研究生创新创业能力。该文在对现存问题剖析后,提出师资队伍多元化、构建校企命运共同体等举措,助力专业学位研究生培养质量的提升,并以哈尔滨工程大学开展的相关产教融合措施为例,从多方数据分析此项政策带来的积极效应。

关键词:产教融合;专业学位研究生;创新创业;能力培养;应用型人才

中图分类号:G961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)30-0058-05

Abstract: Education for postgraduates with professional master's degrees is the main way to cultivate high level application-oriented talents, but there are some problems such as emphasizing theory but not practice, and making the between industry -education cooperation become a mere formality, which result in the disconnection between cultivation results and social demands. The proposal and construction of integration between industry and education will significantly improve the innovation and entrepreneurship abilities of postgraduates with professional master's degrees. After analyzing the existing problems, this paper proposes the measures of diversifying the faculty and building the community of destiny between industry and education to improve the cultivation quality ofpostgraduates with professional master's degrees. And by taking the relevant measures of integration between industry and education carried out by Harbin Engineering University as an example, this paper also analyzes the positive effects of this policy based on various data.

Keywords: integration between industry and education; postgraduates with professional master's degrees; innovation and entrepreneurship; ability cultivation; applied talent

近年来,随着国家重大战略不断调整、产业结构优化及经济转型,发展专业学位研究生教育是我国经济社会进入高质量发展阶段的必然选择。深化产教融合,促进教育链、人才链与产业链、创新链的有机结合,是当前推进人力资源供给侧结构性改革的迫切要求,对新形势下全面提高教育质量、扩大就业创业、推进经济转型升级、培育经济发展新动能具有重要意义[1]。通常,产教融合指产业组织与教育组织的融合、生产与教育的融合[2]。2020年9月4日,教育部、国家发展改革委、财政部发布《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》,明确指出将优化研究生教育规模结构,硕士研究生招生规模稳步扩大,大力发展专业学位研究生教育。目前,我国正处于建设“一带一路”的重要时期。只有将研究生教育与创新创业教育相结合培养出高素质的创新创业人才,才能将大学实验室中的研究成果转化为社会生产力,才能最终实现“一带一路”沿线各国的经济长期增长,帮助亚洲发展中国家跨越“中等收入陷阱”[3]。

相较于西方国家,我国的专业学位研究生发展起步较晚,针对于专业学位研究生的教育体系尚不完善,在教育过程中“重理论轻实践”的现象仍有存在。且目前,大多数高校的研究生师资队伍中,专业学位研究生导师紧缺现象日益突出[4]。此外,在专业学位研究生的培养过程中,同样要重视课程体系的建设。必须建立完备的人才培养体系特别是课程体系和教学制度,切实提高专业学位研究生人才培养质量[5]。

美国政府阻止华为对美国企业的技术并购,并以行政命令的方式对华为实施应用服务和芯片的断供[6]。以此次事件为代表,西方国家对我国制裁的一系列“科技战”事件中,使我国清醒地认识到在某些关键科技领域依旧存在着被他国“卡脖子”的问题。这就提示我国现阶段的高等教育,尤其是研究生教育存在创新创业(“双创”)教育理念滞后,与专业教育结合不紧等问题,导致与实际社会需求脱节,无法有效解决我国科技领域的现实痛点问题。在此背景下,专业学位研究生的培养更应肩负重任。

2021年9月,习近平总书记在中央人才工作会议上强调,要培养大批卓越工程师,努力建设一支爱党报国、敬业奉献、具有突出技术创新能力、善于解决复杂工程问题的工程师队伍。要调动好高校和企业两个积极性,实现产学研深度融合。“产教融合、校企一体”办学模式的提出和实施可以充分发挥出企业和学校在研究生培养中的各自作用。本文首先分析在当前的专业学位研究生培养过程中存在的几点问题;然后提出相应的解决办法,并举例在产教融合背景下,哈尔滨工程大学针对专业学位研究生“双创”培养开展的相关尝试;最后对文章进行总结。

一、专业学位研究生创新创业能力培养过程中的现存问题

(一)师资队伍结构单一,整体偏学术化

目前,高校内青年研究生导师多是博士(或者博士后)毕业之后直接进入工作岗位进行教学工作,其中多数教师缺乏在企业中工作的实战经历,对企业的工作模式、运营环境及实际需求了解不足,实践应用能力不足。针对专业学位研究生培养过程中“重视实践”的要求往往心有余而力不足,研究生从导师教学经验中很难获得充分的专业实践指导。而且在多数高校中,专业学位研究生导师资源紧缺,一名专业导师同时指导多名学术学位研究生和专业学位研究生的现象普遍存在,专业导师往往由于时间、精力有限等原因,会无差别同时培养两种类型的研究生,这就造成专业学位研究生培养缺乏针对性的问题。

(二)课程体系不完善,实践环节不足

课程体系是研究生培养中基本且关键的一环。而在实际的教学活动中,存在如下问题:一是专业学位研究生课程设置缺少针对性,部分高校专业学位研究生和学术学位研究生的培养方案相似度极高,导致专业学位研究生的培养与实际应用脱节、“学术化”倾向严重。二是在课程体系建设中实践性要求高的特征考虑不足,缺少实质的校企联合,没有将企业的实践性特征加以利用并最大化发挥。在实际培养过程中,出现仅仅通过讲座、论坛等形式开展实践性教学的现象。该形式下研究生们没有参与感,自然对于“双创”能力的提升帮助甚少。三是在部分高校中出现特意为区别于学术学位研究生培养模式,将专业学位研究生培养方案中理论型课程比例大幅削减的现象,这也是一种欠妥的方案。在此模式下培养出的专业学位研究生很大可能会出现专业知识不牢靠、研究深度不足,以及对后续实践型课程入门困难或理解不到位等一系列问题。专业学位研究生培养不能简单理解为理论程度要求低的学术学位研究生培养,而应该是以培养高层次应用型人才为目标导向的新型人才培养模式。

(三)校企合作不深入,存在形式化问题

产教融合背景下的专业学位研究生培养,高校与企业深度合作是一种行之有效的方式。但在实际落实过程中,由于校企间尚未对彼此的发展方向、利益导向及文化背景进行充分的沟通了解,导致企业没有在研究生培养过程中最大程度发挥作用,双方产生了诸多疑问:学校培养出的专业学位研究生是否符合本企业的发展需求、是否能够快速胜任岗位?企业所能提供的实习机会、企业导师的实践方向是否能充分挖掘学生的“双创”能力?

校企合作不能只是一个响亮却空洞的口号。表面看,学校以育人为目标,既负责专业知识的传授又包括人文素养的提升;企业以市场效益为导向,即以经济效益与社会效益的获取为主,导致校企双方在协同合作的过程中,出现培养目标不一致、步调不统一等问题。当前阶段,多数高校都缺少双赢思维,甚至是他赢思维,过分关注某些评价指标,而未充分考虑到企业的利益和现实需求,这直接导致企业很难积极地、主动地、有效地参与到专业学位研究生“双创”能力培养中来,既导致企业一侧责任感、义务感及使命感不强,又导致高校教师一侧的培养任务重且效果不佳。

二、提升专业学位研究生创新创业能力的相关举措

针对上述问题,以哈尔滨工程大学为例,通过调查问卷的方式对水声工程学院专业学位研究生进行了调查,以剖析校企合作模式下专业学位研究生人才培养所存在的问题,并提出相应的对策。数据来源于哈尔滨工程大学水声工程学院113位专业学位研究生的问卷调查。该调查采用自编的调查问卷,内容涵盖专业学位研究生的基本情况、校企合作认知分析和校企合作态度分析等方面。调查问卷统计结果表明,被调查者男性比例为65.49%,女性比例为34.51%;其余分析结果将以饼状图形式在相应的具体举措后列出。

(一)构建科学、多元的师资队伍,实行“双导师制”

高校导师是直接面向研究生开展理论教学和课题研究的一方,因此构建科学合理的专业学位研究生师资队伍的必要性不言而喻。深化产教融合,高校侧首先应该制定合理的导师机制,在现有导师类型基础上丰富师资队伍结构,增强导师理论与实践教学能力。目前,“双导师制”可以较为有效地解决培养路径和实操的难题。在实施过程中,为使两侧教师培养目标一致,培养方向相同,应该增加双方导师充分沟通、密切合作的环节,例如增加专业教师去企业锻炼、企业导师来学校教学、校企双方进行科研项目合作等机会。

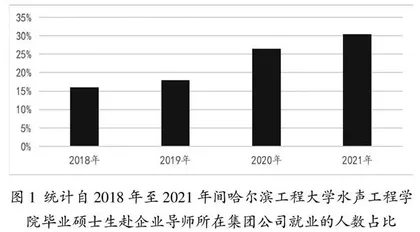

尤其注意的一点是,“双导师制”师资模式的构建要分清主客体——专业教师仍作为“双创”能力培养的主体,负责专业学位研究生的理论指导和全过程的培养规划,而企业导师作为“双创”能力培养的客体,负责整个培养过程中实践能力的培养和研究方向的引导。从另一方面而言,“双导师制”师资模式的构建也降低了校内导师的培养压力,缓解了“一师多生”培养模式下缺乏针对性、实践性等问题。以哈尔滨工程大学水声工程学院为例,近三年来,已引进了几十位来自中国船舶集团公司、中国科学院下设研究所等的行业专家担任企业导师。统计自2018年至2021年间,水声工程学院毕业硕士研究生,与上述企业导师所在集团公司签订就业协议的人数占全部就业人数的比例逐年变化如图1所示。从图1可以看出,自2018年开始,占比逐年增加,一方面是由于近年来国家在船海装备研制领域的大力投入,使得船海相关企业对于毕业生需求不断增加;另一方面也与学院施行企业导师制有关,使得学生有更多机会接触了解相关企业情况和需求,使其充分发挥专业优势,实现“对口”就业。

图1 统计自2018年至2021年间哈尔滨工程大学水声工程学院毕业硕士生赴企业导师所在集团公司就业的人数占比

(二)建立个性化的课程体系,加强实践环节

课程体系是实现培养目标知识和能力矩阵的重要支撑[7]。在培养过程中,要时刻以学生成长为中心的“双创”能力培养作为主线。具体而言,专业核心课程内容要与时俱进:第一是注重学科的广度和深度,注重学生的全面发展和提高学生的思考能力;第二是教学内容要体现前沿性与时代性,把学术研究和科技发展前沿的研究成果及时地引入教室,形成一个面向工程的综合性课程;第三是通过完善的测试和评价,使学生通过持续努力获得能力和质量的提升,即把阶段性评价和成果评价有机结合起来,开展阶段性测试、习题课、研讨课和答疑等。