高职劳动教育评价的现实困境与应对策略

作者: 李鹏

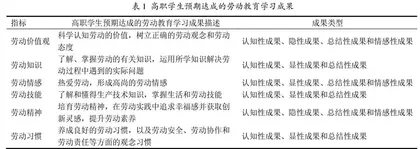

摘 要:评价环节在高职劳动教育实施体系中发挥着“指挥棒”和“助推器”的功能作用。现阶段高职劳动教育评价面临着评价目标指向不明、评价主体单一不全、评价内容模糊不清、评价方式简单不当和评价功能发挥不力等现实困境。聚焦高职劳动教育“评价”这块短板,搭建科学的评价框架,探索具体实施路径,可为提高高职劳动教育质量提供根本保障。该文将OBE理念引入高职劳动教育评价环节,遵循“明确高职劳动教育的预期学习成果—阐述学习成果评价内容与教育目标之间的关系—选取科学的评价方法对学生将来取得的学习成果进行评价”的路径,构建多元化评价体系,以期为提高高职人才培养质量、培养出更多的大国工匠助力。

关键词:高职劳动教育;评价;成果导向教育;现实困境;应对策略

中图分类号:G40-015 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)30-0071-04

Abstract: The evaluation link plays the function of "baton" and "booster"in the implementation system of higher vocational labor education. At present, the evaluation of higher vocational labor education is faced with practical difficulties, such as unclear evaluation goal, single and incomplete evaluation subject, vague evaluation content, simple and improper evaluation method, ineffective evaluation function and so on. Focusing on the short board of "evaluation" of higher vocational labor education, building a scientific evaluation framework and exploring specific implementation paths can provide a fundamental guarantee for improving the quality of higher vocational labor education. This paper introduces the Outcome-Based Education(OBE) concept into the evaluation link of higher vocational labor education, follows the path of "clarifying the expected learning results of higher vocational labor education-expounding the relationship between the evaluation content of learning results and educational objectives-selecting scientific evaluation methods to evaluate the learning results obtained by students in the future", and constructs a diversified evaluation system in order to improve the quality of higher vocational talent training and cultivate more craftsmen of large countries.

Keywords: higher vocational labor education; evaluation; Outcome-Based Education; practical difficulties; coping strategy

近几年来随着“五育并举”教育方针的推行,劳动教育成了教育理论与实践研究的热点问题。2020 年3月,中共中央、国务院印发了《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》(以下简称《意见》),为劳动教育的开展提供了科学指南[1]。高职教育培养的是高素质技术技能人才,劳动教育在高职院校人才培养过程中担负着重要使命,是高职学生与社会有效对接的桥梁纽带,也是高职院校谋求生存发展的重要途径。随着国家有关文件政策的出台,各高职院校纷纷在劳动教育的课程设置、教学资源和师资保障等方面基本落实到位。但值得关注的是,当前高职院校劳动教育评价体系尚不健全,在现有研究中也鲜有关涉劳动教育评价的内容,因此亟需补上劳动教育评价这块短板。

一、高职劳动教育评价的内涵和意义

近年来国内关于劳动教育的研究成果丰硕,以“劳动教育”为关键词,在知网中检索到2 636篇有关文献,但以“劳动教育评价(评估)”为关键词,仅检索到13篇论文,研究内容包括:专门探讨中小学劳动教育评价的意义、紧迫性、改革思路和实施路径等(7篇);站在提高学校劳动教育质量、破解现实困境的宏观层面,基于教学评价的视角探讨学校劳动教育的改革实践思路(4篇);也有专门探讨高校劳动教育的评价问题(2篇),其中《高校劳动教育评估的现实构想》着眼于检验高校劳动教育政策是否落地生根,评价高校劳动教育的实施过程和效果,强调“坚持科学的评估理念、正确的评估规律、切实的评估原则、合理的评估设计和科学的评估管理”。学者吴河江[2]在《基于WSR系统方法论的劳动教育评价研究》中,将WSR系统方法论引入劳动教育评价环节,主张从物理、事理和人理三个维度对劳动教育评价进行分析,为劳动教育评价研究提供一种可行的思路与理念。

(一)高职劳动教育评价的内涵

我们这里所探讨的高职劳动教育评价,是指高职院校通过建立一套完整的劳动教育评价体系,对高职学生树立科学的劳动价值观,培养正确的劳动观念、劳动习惯,习得劳动知识、劳动技能,参与劳动实践等进行综合、系统和全面的评价,从而检验劳动教育目标的实现程度,培养具有较强劳动素养的时代新人。可见,评价环节是劳动教育活动开展的指引与保障,在提升人才培养质量、增强高职生综合素质过程中发挥着“指挥棒”和“助推器”的功能作用。

(二)构建高职劳动教育评价体系的意义

1. 促进《深化新时代教育评价改革总体方案》重点任务的落实

2020年10月,中共中央、国务院印发了《深化新时代教育评价改革总体方案》(以下简称《方案》),强调有什么样的评价指挥棒,就有什么样的办学导向;坚持科学有效,改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,健全综合评价;完善评价结果运用,综合发挥导向、鉴定、诊断、调控和改进作用[3]。由此可见,教育评价改革作为新时代提升教育质量的重要抓手,日益受到国家层面的重视。而《方案》中这些重点任务的落实与实现,需要构建起一套科学完整的评价体系,对高职劳动教育而言也不例外。构建高职劳动教育的评价体系,既是对《方案》有关精神和重点任务的贯彻落实,也是不断完善调整自身和发展的需要,符合新时代教育发展的时代潮流[4]。

2. 补齐高职劳动教育实施体系中的“短板”

在五育融合的背景下,现阶段广大学者和教育工作者对高职劳动教育的理论研究和实践开展日益重视,但主要集中在劳动教育的育人目标、课程设置、师资保障和资源开发等方面,对考核与评价环节关注甚少。评价体系是开展劳动教育的“指挥棒”。综观高职学生的学业完成情况考评体系,有思想政治表现等德育考核、各专业课成绩和体育成绩,美育的考核一般融合在人文社科类等综合素质课程中,唯独劳育尚未建立起独立的考评体系。因此,聚焦高职劳动教育实施体系中的“评价”这块短板,搭建科学的劳动教育评价框架,探索具体实施路径,可为高职人才培养方案的有效制订奠定良好的基础,为提高高职劳动教育质量提供根本保障,大力弘扬工匠精神,让高职生扛起作为社会主义建设者和接班人的使命担当。

3. 有效发挥育人功能,保障高职劳动教育目标顺利实现

国家教育方针要求我们要培养德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人。高职生毕业后走向各行各业,尤其需要吃苦在前、顽强奋斗和乐于奉献的精神。但受社会多元价值观的影响及“躺平”“佛系”等非主流文化的冲击,一些高职生厌恶、轻视劳动,特别是体力劳动,在面临职业选择时挑挑拣拣、拈轻怕重,表明其劳动意识、劳动态度等方面都出现了问题,迫切需要有效发挥评价体系的积极引导作用。劳动教育是旨在提升包括劳动素养在内的高职生综合素质的教育,有效利用评价体系这根“指挥棒”,构建科学完整的高职劳动教育评价体系,有利于更好地发挥育人目标,确保劳动教育目标的顺利实现。

二、高职劳动教育评价面临的现实困境

(一)评价目标指向不明

现有的劳动教育评价以“教”为本位主义展开,侧重考核教师“教了什么”“如何教”,以及主要以教师为主体,对学生的劳动教育课程学习和实践活动等进行量化打分和等级评定。这种评价对准的目标是不明确的,评价过程也缺乏对学生“学”的过程和结果的关注,因此难以衡量劳动教育的教学目标是否有效实现。《意见》强调应从思想态度、情感价值观和能力习惯三个维度把握劳动教育的总体目标,强调了劳动教育的思想性和价值性。基于此,评价目标应明确指向高职劳动教育的总体目标,使学生能够树立科学的马克思主义劳动观,体会劳动创造美好生活,形成热爱劳动,尊重普通劳动者的良好风尚,锻炼基本劳动技能,养成良好的劳动习惯。

(二)评价主体单一不全

现有的高职劳动教育评价主体较为单一,仍以任课教师为主,缺少学生、学校、家庭和社会等各方面的参与。为有效检验高职劳动教育是否达成既定目标,既要考核包括劳动知识、劳动价值观在内的理论课,也要对学生参加技能培训、实习实践等环节进行评价,还要有对学生参加志愿服务、义务劳动等社会实践活动的评价。基于此,高职劳动教育评价需凝聚多方共识和价值取向。形成教师导评、学生自评、生生互评、师生互评,以及家庭、学校、企业、行业和政府等各方面协同参与的评价机制,从而充分调动利用各类劳动教育资源,发挥社会机构、企事业单位支持劳动教育的应尽义务和协同责任,为劳动教育提供更为多元、更为宽广的文化环境。

(三)评价内容模糊不清

建构科学完整的评价体系首先依赖于评价内容体系的建立。高职劳动教育评价的内容范畴广、形态多,既包括劳动价值观、劳动情感和劳动精神等,又包括劳动知识、劳动技能和劳动习惯等教育内容。对于劳动知识、劳动技能这类认知性、显性的内容尚且可以做到清晰明确的界定,但对于情感类、隐性的劳动价值观、劳动情感、劳动精神和劳动习惯等评价内容的界定则模糊不清,犹如“水中望月”。为此,应做好将隐性的、抽象的评价内容具象化、清晰化,使得评价工作“有据可循”。

(四)评价方式简单不当

高职劳动教育评价的核心在于运用恰当的考核评价方式检测、鉴定学生在劳动知识、劳动技能和劳动价值观等方面取得的实际成效,因此很难从期末的一张考试卷中完全检验出来。但现阶段多数高职院校仍主要采取期末“一考定音”的终结性评价形式,突出强调结果性的量化评价。也有学校引入形成性评价,但仍主要侧重从认知领域检测学生对劳动知识和相关理论的掌握情况,较少从情感和态度领域考察学生是否树立正确的劳动态度,是否形成尊重热爱劳动的情感和价值观,也忽略了在动作技能领域评价学生在生产性、服务性劳动(实习实践、义务劳动)过程中的体验感受、素质培养和能力形成等。有学者指出,应采取多维评价方式,比如设计劳动任务清单、劳动评价手册、劳动日志和劳动成长档案袋等进行课内外、校内外劳动学习与实践过程的记录,以实施学生劳动素养的精准评价[5]。