媒体内容对大学生心理健康状况的影响

作者: 朱晓鹂

摘 要:近年来新冠肺炎疫情大流行的相关新闻不断影响着人们的生活和身心,该文基于此进行研究,根据高校学生在媒体的影响下,心理健康状况出现的系列变化,厘清媒体内容与大学生心理健康状况的关系,阐述关注大学生心理健康状况的重要性,以及避免出现替代性创伤的情况。

关键词:媒体内容;大学生;心理健康;COVID-19;PTSD

中图分类号:G444 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)30-0067-04

Abstract: In recent years new crown pneumonia outbreak of a pandemic related news are affecting people's life and the mind and body, in this paper, based on this study, according to the college students under the influence of the media, the mental health status of series of change, to clarify media content relationship with the college students' mental health, this paper focuses on the importance of college students' mental health, and avoid situations of vicarious trauma.

Keywords: media content; college students; mental health; COVID-19; PTSD

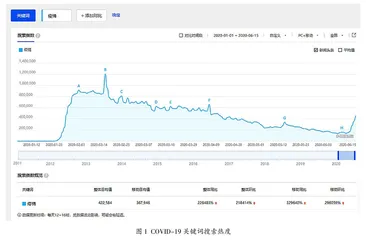

COVID-19于2019年12月首次被确认,并被WHO于2020年2月11日正式命名为CoronaVirus Disease 2019,目前COVID-19仍对全球公共卫生、临床研究和医疗保健造成严峻挑战。新冠肺炎疫情(以下简称新冠)大流行这一突发应激性生活事件,使得全球陷入不确定性,关于疫情大流行的新闻每天不间断地发布,和疫情有关的众多新闻和信息,如疫情发展情况、专家学者对疫情的解读、政府应对措施等信息呈几何级数增长,使得大众不自觉地卷入其中。不断的信息暴露,对大众的生活和身心造成了巨大的影响,人们开始出现失眠、焦虑、恐慌、茫然和易激惹等各式各样的心理反应。后疫情时代如何处理学生因疫情、隔离产生的心理困扰或心理问题,是必须面对的议题,这其中就包括媒体对学生的影响。COVID-19关键词搜索热度如图1所示。

从图1可以看出,在2020年1月23日,宣布武汉封城当天开始,和新冠肺炎疫情相关的搜索量大涨。2020年1月—6月期间,新冠肺炎疫情相关关键词搜索总量整体周比上升了226483%,整体环比上升了218414%,并在2月中下旬达到了搜索量的最高峰值。新冠肺炎疫情相关关键词手机搜索移动周比上升329640%,移动环比上升296059%。

人类进入现代社会后,由于错综复杂的原因,时常面对突如其来的自然灾害和人为灾难。突发的公共事件或人为灾难发生后,生存环境的破坏、躯体的伤残或许在短期内能够得到改善,但由此引发的心理危机可能会给个体和社会带来严重而持久的影响,从而引发应激相关障碍(Post Traumatic Stress Disorder,PTSD)。创伤及应激相关障碍包括反应性依恋障碍、脱抑制性社会参与障碍、创伤后应激障碍、急性应激障碍和适应障碍[1]。

创伤后应激障碍的基本特征是在接触一个或多个创伤性事件之后,个体在遭遇各种具有伤害的事件或灾难性心理创伤后导致的延迟出现和长期存在的精神障碍,PTSD症状通常在创伤后的前3个月开始,12个月患病率约为3.5%,PTSD的终身风险为8.7%[1]。

相较于早期PTSD研究,人们更加强调应激因素的重要性,以及由此造成的思维方式、情感表达、价值取向、生活信念及对生命价值的看法[2]。PTSD的终生患病率因社会背景和居住国家的不同而有差异,从1.3%~12.2%不等,1年患病率为0.2%~3.8%[3]。美国南佛罗里达飓风灾害后出现PTSD为36%,法国爆炸事件后出现PTSD为31%,美国9·11恐怖袭击事件后出现PTSD为11.2%,中国唐山大地震30年后PTSD患病率为12%[4]。

一、研究方法

对高校在籍学生进行线上问卷调查,调查对象筛选标准:目前学籍在校的大学生,可以在线独立填写问卷。共回收问卷11 918份,其中有效问卷10 991份,去除93份重复提交问卷,共10 898份有效问卷,筛选出无PTSD症状学生9 829人,亚临床PTSD症状(1~3项)学生935人,4项及以上PTSD症状学生134人。排除亚临床组,得到无症状对照组9 829人和4项及以上对照组134人,共9 963人。

研究方法和筛选标准:采用随机抽样选取样本,抽取调查对象。采取卡方检验和二元逻辑回归的研究方法,比较媒体内容和PTSD症状的差异是否显著。

研究工具:问卷为自行设计的一般资料问卷,主要内容包括人口学特征、信息情况、媒体暴露情况、隔离情况和压力状况等。PCL-5(PTSD Symptoms)评估问卷,PCL量表是由美国创伤后应激障碍研究中心行为科学分部制定,问卷内容由17项可评价及调查PTSD状态的条目组成。包括三类症状:再体验;回避麻木;警觉性增高。PCL-5量表是临床专门用于评价普通人(而非战争时期幸存者、恐怖袭击经历者等特殊人群)在日常生活中遭遇创伤事件和打击后的感受与状态而制定。问卷由参测人员通过二维码扫描登陆问卷星网站,完成网上在线调查。

统计方法:采用SPSS22.0对数据进行分析,计数资料用例数(百分比)表示,计量资料符合正态分布,用均数±标准差表示。以有/无创伤后应激障碍症状为因变量,各社会人口学资料和媒体信息暴露情况为自变量,采用卡方检验和二元逻辑回归进行数据分析,探讨创伤后应激障碍症状与媒体内容的关系,以P<0.05为差异有统计学意义。

二、结论

在调查的10 898名大学生中,PTSD阴性症状有9 829例,阳性症状大于等于4项有134例。临床组与阴性对照组相比,PTSD症状严重与否与医护人员治病救人的媒体信息有相关(P=0.02),PTSD症状与各国抗击新冠的信息有显著相关(P=0.01)。新冠知识、所在地区新冠风险、政府措施、新冠统计数据和新冠解读等与PTSD症状的相关性均无统计学意义(P>0.05)。详见表1。

以创伤后应激障碍症状筛查阳性与否为因变量,积极信息内容作为自变量,采用t检验分析,中国建设新冠医院速度(P=0.002)、足够的医疗设备(P<0.000 1)、公众保护意识(P<0.000 1)、团结抗疫(P<0.000 1)等积极信息与PTSD症状呈负相关。见表2。

PTSD症状与是否回校上课态度无相关(P=0.211),与在线上课态度有显著相关(P<0.000 1)。见表3。

三、讨论

由于现代媒体的发达,媒体内容对大众的影响越来越大,研究表明,媒体内容与创伤后应激障碍症状之间存在正相关;媒体消费时长似乎是一个至关重要的变量[5]。媒体接触、攻击前精神病理学和先前暴力暴露也与PTSD症状有关;媒体接触与交感神经反应相互作用,当交感神经反应水平较低的青少年在高暴露的攻击报道后易出现PTSD症状,因此媒体内容和媒体暴露可有效预测创伤后应激障碍症状的发作[6]。自从24小时电视新闻出现以来,通过媒体接触大规模暴力和自然灾害的现象更加普遍。暴露于创伤有广泛的心理病理学后果,创伤后应激障碍(PTSD)已被证明是最常见的[7]。新冠肺炎疫情的爆发把民众抛入了信息的汪洋,过度的信息卷入,是否会伤害大众的心理健康状态,是需要要厘清的问题。

此次研究结果显示,PTSD症状的发生与信息卷入程度有相关,这与以往的研究结果一致[7]。说明创伤后应激障碍症状的产生与媒体暴露、信息卷入情况有关,大学在校学生过度关注和疫情有关的信息容易引发创伤后应激障碍症状的产生,不利于个体心理健康状态的调整。因此,后疫情时代要维护好自己的心理健康状况,就要避免过度信息卷入,尽可能按照疫情发生前的生活方式去生活,防止疫情带来的次生伤害。有些情况下,尽管没有亲身经历创伤事件,但在听到或者看到一些灾难性事件的信息后,仍然会产生强烈的共情,唤起曾经的创伤体验,产生情绪困扰或陷入创伤状态,就像自己曾经亲身经历过一样。大学生群体的PTSD症状会影响其日常生活的态度与倾向,PTSD症状明显的学生缺乏进行在线课程学习的意愿,从另一个侧面可以说明这部分学生的心理复原能力受到了伤害,PTSD症状使得他们的社会功能受损,无法完成日常的学习生活任务。因此,在社交媒体已经普及的今天,尤其要关注自媒体信息容易导致大学生获得信息的不充分,非常时期大众心理健康状态对媒体的专业性提出了更高的要求,媒体要尽量减少悲情信息的扩散,减少过度创伤的画面,避免出现替代性创伤。

参考文献:

[1] 美国精神医学学会.精神障碍诊断与统计手册[M].5版.北京:北京大学出版社,2016:257,262-268.

[2] COMPEAN E, HAMMER M. Posttraumatic stress disorder with secondary psychotic features (PTSD-SP): Diagnostic and treatment challenges[J].Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry,2019(88):265-275.

[3] SHALEV A, LIBERZON I, MARMAR C. Post-Traumatic stress disorder[J].N Engl J Med,2017,376(25):2459-2469.

[4] 邓扬,李辉.突发灾难事件相关的PTSD及其危机干预研究进展[J].中国健康心理学杂志,2009,17(7):885-886.

[5] PASLAKIS G,GRAAP H, ERIM Y.Media exposure and posttraumatic stress disorder:review and implications for psychotherapy[J]. Psychother Psychosom Med Psychol,2015,65(11):405-411.

[6] BUSSO D S, MCLAUGHLIN K A, SHERIDAN M A. Media exposure and sympathetic nervous system reactivity predict PTSD symptoms after the Boston marathon bombings[J].Depress Anxiety,2014,31(7):551-558.

[7] NERIA Y, SULLIVAN GM. Understanding the mental health effects of indirect exposure to mass trauma through the media[J].JAMA,2011,306(12):1374-1375.

基金项目:2020年度江苏高校哲学社会科学研究项目“信息过载与创伤后应激的相关研究”(2020SJB0166);2020年度江苏省社科应用研究精品工程课题“新冠疫情下大学生信息卷入与PTSD的实证研究”(20SYC-139);江苏省社科应用研究精品工程高校思想政治教育专项“高校管理中家校沟通与危机干预研究”(20SZB-047)

作者简介:朱晓鹂(1978-),女,汉族,江苏靖江人,硕士,讲师。研究方向为心理健康教育。