文化要素视角下高校质量文化建设现状研究

作者: 许燕燕 罗俊艳

摘 要:高等教育质量文化是高校质量的重要显示器,质量文化建设则是高校质量发展中的重要组成内容。该文借鉴国外质量文化研究成果,在此基础上将质量文化建设概括为三大要素,包括“软性”文化要素、“硬性”文化要素及组织环境要素。从这三者要素出发,结合调研分析,发现高校质量文化建设过程中存在以下问题:教职工对“质量文化”理解差异影响质量文化建设,质量文化“软性”和“硬性”要素之间平衡影响质量文化建设,“自上而下”与“自下而上”的沟通机制影响质量文化建设。

关键词:文化要素;质量文化建设;高等教育;质量保障;制度建设

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)30-0083-05

Abstract: Quality culture of higher education is an important display of university quality, and quality culture construction is an important part of the development of quality in universities. Based on the research results of foreign quality culture, this paper summarizes the construction of quality culture into three major elements, including "soft" cultural elements, "hard" cultural elements and organizational environment elements. Starting from these three elements, combined with research and analysis, the following problems exist in the process of quality culture construction in universities:the difference in the staff's understanding of "quality culture" affects the construction of quality culture; the balance between the "soft" and "hard" elements of quality culture affects the construction of quality culture, and the "top-down" and "bottom-up" communication mechanism affects the construction of quality culture.

Keywords: cultural elements; quality culture construction; higher education; quality assurance; institutional construction

随着我国进入高等教育大众化时代,高等教育也逐步转向以提高质量为核心的内涵式发展道路。质量文化建设是大众化、普及化高等教育健康发展的根本保证,是高教界面对社会关切的有效回应,是高等教育社会功能的“显示屏”[1]。2019年教育部印发的《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》中提出,“高校要构建自觉、自省、自律、自查、自纠的大学质量文化”“将质量意识、质量标准、质量评价、质量管理等落实到教育教学各环节,内化为师生的共同价值追求和自觉行动”。2021年出台的新一轮审核评估实施方案中“质量文化”首次被单列为审核要素。这些都说明在高等教育发展过程中质量文化构建和文化自觉变得越来越重要。本研究将借鉴国外质量文化实践成果,采用问卷法的方式对研究学校开展质量文化调研,从实践性的角度探讨高校质量文化建设的路径。

一、质量文化建设的内涵

质量文化作为解释当代质量实践活动的一个基本概念,其确立与发展标志着质量管理的发展进入到一个新的阶段,是以人为本的思想和理念在质量管理中的深化和彰显[2]。学者一般将质量文化分为物质层面、行为层面、制度层面和精神层面,相应地从这些结构出发探讨质量文化的建设。但是,质量文化并不是这四个层面简单相加,作为一种复杂的文化现象,质量文化的建设需要多个维度进行结构和理解。

2002年起,欧洲大学协会(EUA)实施了为期4年的“质量文化工程”,以期支持其成员改进机构内部质量文化。该工程一共实施了三轮,先后有来自36个欧洲国家的134所高校参与,总结出质量文化构建路径及关键要素。EUA认为“质量文化是一种旨在永久提高质量的组织文化,具有两个特有的元素:一个是文化因素——质量承诺,即具有共同价值观、信念、期望;另一个是技术因素——质量管理,即提高质量和协调机构工作人员努力而制定的质量管理程序”。“质量承诺”旨在引起组织和人员的参与,以实现和改善目标并确保自下而上地践行质量方针;“质量管理”是质量文化的技术因素,指的是测量、评估、确保和提高质量的工具和机制[3]。

从概念出发,质量文化建设一般要考虑两条路径,一条路径是开展质量管理和保障,包括在过程中产生的质量管理规范,以及在此基础上开展的质量管理实践;另一条路径则是质量承诺下的文化元素,包含个体层面和团体层面对质量观的认同。同时,质量文化需要自上而下和自下而上方面的适当平衡[4]。质量文化是一种复杂的,社会建构的现象,不能从其嵌入的特定环境中孤立出来,也不能简单地从一个组织转移到另一个组织。因此,质量文化的建设还要考虑组织环境要素,这与质量文化的另外两条路径相互作用,共同促进质量文化的建设。

为了能够使质量文化建设更具有可实践性,根据EUA将质量文化建设进行要素提炼,总结为三大要素类型:一是 “软性”要素,包括价值观、信念和质量承诺等;二是 “硬性”要素,包括质量管理规范及管理实践等;三是组织环境要素,关键内容为组织领导力及沟通。领导者通过影响资源分配,明确角色和职责,建立合作伙伴关系及优化人员和流程管理的能力,成为质量文化发展的主要“驱动力”;充分的沟通是传播质量战略和政策,评估结果并确定员工价值观和信念的前提。

二、质量文化建设的现状分析

质量文化可以被视为一种特殊的组织文化。其构成了一个复杂的社会建构主义现象,其轮廓是由组织环境、价值观、组织所在的质量管理的发展阶段所决定的[5]。本研究以西安某高校为例,学校在办学初始阶段就注重战略引领学校发展,在总结与反思学校发展经验的基础上,提出学校第三阶段重点是“使命驱动、文化管理”,其核心是坚持以学生为中心的战略,以价值观为发展质量的驱动力,让质量成为内生追求和文化自觉。

高等教育质量文化建设的第一步就是收集信息以确认当前质量文化的现状, 测评工作就成为了重要的信息收集手段[6]。2020年学校就质量问题针对全校师生进行调研,最终回收教职工有效问卷数750份,回收率达到65%以上,分配均匀,基本符合学校整体教职工比例,能代表全体教职工的整体水平。笔者所在的团队从调研中相关问题进行分析,用以研究当前学校质量文化建设过程中存在的问题。

(一)“软性”质量文化要素

高校“软性”质量文化要素主要包括学校及其教职工对学校办学理念和质量承诺等内容。组织层面,是组织内成员对待质量文化的态度;个人层面,是组织内个人为质量而努力的个人承诺。

1. 组织层面的质量承诺

高校组织层面的质量承诺,是高校内部成员对学校质量观和质量理念的态度。学校质量观和质量理念一般体现在学校的办学定位、战略目标、校训内涵和办学理念内涵中。调查结果显示,教职工对这四项的整体了解程度优秀,90%以上的教师均熟知这几项质量内涵和其中办学定位和“以学生为中心”内涵的了解程度较好,占比均在95%以上,从整体来看,组织层面的质量承诺情况良好。

2. 个人层面的质量承诺

个人层面的质量承诺,从教职工对质量认识的角度入手调查,考察教职工的质量观和质量理念,与学校整体质量观进行对比。在调查的750人中,认为质量是“高质量的课程”“学生高质量实习与就业”“长期的发展过程和永无止境地追求”“极精细的工作过程和卓有成效的工作结果”四个选项的选择次数最多,分别达到72%、69%、66%、61%,而绩效的要求和领导的要求的选择次数较少。由此可以看出教职工认为的高质量应从自身的要求及工作的成果这两个方面来看,考核和规定只是辅助手段,并不能成为高质量的重要因素。

综合组织层面和个人层面的调研结果来看,学校在质量文化“软性”要素方面总体情况良好。

(二)“硬性”质量文化要素

1. 制度、标准、流程

高校质量制度文化是为实现其质量目标而对员工行为提出的规范化与程序化的要求,当制度和章程的内涵被人们内心接受并自觉遵守与维护时,制度便升华为一种规范的具有推动作用的文化[7]。从调研结果来看,79.07%的教职工认为所作的工作有明确的制度/标准/要求;56.80%的教职工对制度/标准/要求完全了解,37.20%的教职工部分了解,两部分人累计占比94.00%,教职工对工作的制度/标准/要求能够很好地掌握。

2. 质量管理实践

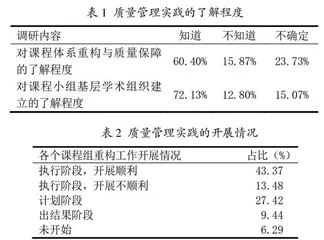

关于质量管理实践方面,以学校当前教育教学改革方面的实践作为调研内容。针对课程体系重构与质量保障,60.40%的教职工知道具体要求,39.60%的教职工不确定或不知道具体要求。在与课程体系重构相匹配的课程小组基层学术组织建立方面,72.13%的教职工知道建设课程小组的目的,不确定及不知道的教职工占比为27.87%,详见表1。

在进一步调查各个课程组重构工作开展的情况方面,由于有305位受访者不在课程组中,因此该问题的有效回答为445条。其中,认为所在课程组处于“执行阶段,根据方案正在执行,比较顺利”的教职工占比为43.37%,所在课程组处于“计划阶段,讨论具体的开展方案和实施计划”的教职工占比为27.42%,处于“执行过程不顺利”阶段的有13.48%,而“还未开始”比例有6.29%,详见表2。

综合分析质量管理规范和质量管理实践方面来看,学校在“硬性”质量文化建设方面还需要持续加强。针对制度/标准/要求等质量规范,需要继续推进制度建设,用质量规范指导质量实践;要普及教职工对相关制度的了解及应用,让质量规范真正地发挥作用。在质量管理实践方面,一是要加强自上而下地宣传,不仅要宣传理念,更要对实践所要达成的目标、方法与手段及具体要求等进行解释;二是要自下而上地开展实践,这一过程中需要领导支持与授权,也需要持续不断的沟通。

(三)组织环境要素

1. 领导力要素

(1)“软性”文化建设中的领导力要素。质量文化意味着集体责任,其关键还需要考察管理层对质量承诺与学术和行政人员等基层人员质量承诺的相吻合。因此,在“软性”文化建设要素和“硬性”文化建设要素方面,针对学校领导与基层岗位的教师进行了差异分析。

组织层面的质量承诺方面,通过单因数方差分析可以发现,不同岗位之间均存在差异(P<0.05)。但通过事后检验进一步分析,学校领导岗位与基层岗位的教师在四个方面均不存在显著差异。但在基层岗位层面,教师与其他岗位的教职工在办学定位方面存在显著差异。教师在这一点上的得分显著低于其他教职工;在战略目标方面,基层行政管理人员与其他岗位角色均存在显著差异,显著高于其他岗位角色的得分;在校训内涵方面,基层行政管理人员与教师、分院教学管理人员都存在显著差异,显著高于其他岗位角色的得分,详见表3。