积极心理学背景下大学生心理弹性的现状分析及对策

作者: 周秀艳 肖建卫

摘 要:随着积极心理学的兴起,心理弹性逐渐成为研究者关注的热点。通过大量研究发现,心理弹性对大学生心理健康具有积极作用。该文在已有理论和研究的基础上,从心理弹性的研究背景、研究方法、当前大学生的心理弹性水平、对策等角度出发,以期为大学生的心理健康教育提供一定的指导。

关键词:大学生;心理弹性;现状;对策;积极心理学

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)30-0088-04

Abstract: With the rise of positive psychology, psychological resilience has gradually become a hot topic to researchers. A large number of research has found the positive effect of psychological resilience on the mental health of college students. Based on the existing theory and research, this paper will provide some guidance for the college students' mental health education from the perspective of the research background, methods, psychological resilience level of college students and measures.

Keywords: college students; psychological resilience; current situation; measure; positive psychology

埃里克森认为,大学生正从青春期迈向成年早期,他们当前的重要任务是解决自我同一性和角色混乱的冲突。与此同时,社会对人才的要求越来越高,大学生需要储备足够的知识与技能以应对社会提出的要求和挑战。这些冲突和挑战都会给大学生的心理健康带来不同程度的负面影响。比如,大学生在整合自我同一性的过程中易迷失自我,从而沉湎于网络游戏;他们因缺乏处理人际关系的能力导致人际关系不良,并进一步出现焦虑、抑郁等不良情绪;同时,他们也会因学业压力过高而出现焦虑、失眠等症状,并降低学习质量。

以往的研究大多关注不安全感、学业压力等消极因素给大学生带来的不良影响,却忽略了乐观、坚韧等积极因素对大学生心理发展的促进功能。随着积极心理学的兴起,研究者开始关注这些积极因素在个体发展中的保护作用。其中,心理弹性作为大学生自身的积极心理特质,得到了研究者的广泛关注。大量研究揭示了心理弹性在提高大学生人际关系、提升个人幸福感等方面的重要性。比如,心理弹性既能够有效缓解大学生的网络依赖[1],减轻社交焦虑[2],也能够增强他们的生活满意度和主观幸福感[3]。因此,为了大学生的长远发展,了解他们的心理弹性水平是非常有必要的。本研究将从心理弹性的研究背景、研究方法、当前大学生的心理弹性水平和对策等方面进行探讨,以期为高校心理健康教育提供指导与支持。

一、心理弹性的研究背景

心理弹性也被称为“心理韧性”或“心理复原力”,最初是由美国心理学家Anthony于20世纪70年代在关于儿童的良好适应问题的研究中提出的。在积极心理学的背景下,尽管心理弹性得到了较多研究者的关注,但是尚未形成统一的概念。回顾以往的研究,心理弹性的定义有三种不同类型,分别是:结果性定义、能力性定义与过程性定义。心理弹性的结果性定义是指,即使个体处于不良情境下,仍然能够适应良好或者得到积极发展的结果;能力性定义是指个体承受当前不良情境并能表现出良好的适应行为的能力;过程性定义是指个体的能力和特征会通过动态的交互作用使个体在遭受重大压力和危险时能迅速恢复并成功应对[4]。其中,过程性定义不仅特别强调心理弹性的动态发展,还同时囊括了心理弹性的结果和能力,因此得到了研究者的广泛认同。本文采用心理弹性的过程性定义。

在心理弹性的研究过程中形成了许多的心理弹性模型和理论,如心理弹性的动态平衡模型、积极青少年心理发展理论等。动态平衡模型指出,一般而言,个体的心理处于一种相对平衡的状态,而压力的出现破坏了这种平衡,因此个体需要调动大量的保护性因素来抵抗这种失衡状态,而这种抵抗会带来四种结果:心理弹性重组、回归性重组、缺失性重组和机能不良重组。心理弹性重组是指个体的心理在原来的基础上得到了成长;回归性重组是指个体在经历压力后回到原始状态;缺失性重组是指个体虽然还未出现明显的心理问题,但已经呈现出一种亚健康状态;机能不良重组是指个体出现功能紊乱,心理和行为问题明显;而在大学生群体中,积极青少年发展理论应用较为广泛[5]。该理论指出,青少年具有积极发展的潜能,而这种潜能的发挥需要个体自身与环境的共同作用,既需要大学生充分利用自身的优势技能,也要及时从环境中获得他人的社会支持等心理资源。这些共同构成了大学生的发展资源,如积极向上的发展观、对事物多角度的看法和经验等,而这些发展资源有助于增强青少年的心理弹性水平。从该理论的角度出发,个人、家庭和学校都对大学生心理弹性的提升起到重要作用。

目前关于大学生心理弹性总体水平的研究并不完全一致。有研究结果显示大学生的心理弹性整体水平较差,但也有研究得出了与此相反的结论。地区差异可能是造成心理弹性结果不同的重要原因。因此,本文将以山东省大学生为被试对象,进一步补充山东省大学生的心理弹性状况。

二、研究方法

(一)研究对象

采用整群抽样的方法对山东省在校大学生进行抽样,随机发放2 100份调查问卷,剔除漏答、错答等无效问卷后,得到有效问卷2 022份,有效回收率为96.28%。其中,男生910人,女生1 112人;独生子女819人,非独生子女1 203人;大一1 342人,大二471人,大三171人,大四38人;城镇生源地816人,农村生源地1 206人。

(二)研究工具

本次调查采用的是于肖楠和张建新修订的中文版心理弹性量表,本量表共包含25个题目,分为坚韧性、力量性和乐观性三个维度,采用五点计分法,0代表“从不”,4代表“总是”,计算量表均分作为心理弹性的得分,分数越高,表明个体的心理弹性越好。大量研究表明本问卷的信效度良好[6]。

(三)数据统计

本次调查在施测前已征得相关六所学校职能部门领导干部、辅导员及大学生的同意,以班级为单位进行施测,由经过培训的心理学及相关专业背景学生担任主试,主试强调匿名、真实性作答等指导语,确保大学生理解本次作答的指导语,由大学生当场填写问卷,问卷填写后当场回收,并发放小礼品。使用SPSS 24.0 统计软件包进行数据分析。

三、研究结果

(一)大学生心理弹性现状

在本研究中,大学生总体的平均心理弹性均分为2.38,标准差为0.58。而在分维度中,坚韧性均分为2.32,标准差为0.66;力量性均分为2.55,标准差为0.63;乐观性均分为2.77,标准差为0.65。从数据结果来看,大学生总体的心理弹性、坚韧性、力量性和乐观性处于中等水平,心理弹性良好。

(二)心理弹性在不同人口学变量上的差异性检验

本文在了解大学生心理弹性现状的基础上,将进一步探索心理弹性及各维度在不同人口学变量上是否存在差异性。考虑到不同年级的学生数量差异较大,暂不分析其在心理弹性及各维度上的差异。本文主要分析心理弹性及各维度在性别、是否独生和生源地上是否存在差异。

1. 心理弹性在不同性别上的差异性检验

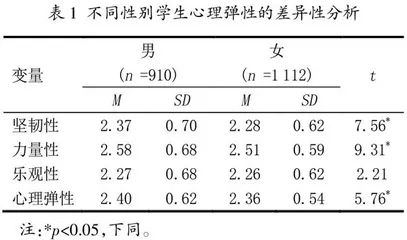

为了进一步了解大学生的心理弹性是否存在性别差异,使用SPSS进行了独立样本t检验,见表1,结果发现,大学生心理弹性存在显著的性别差异(t=5.76,p<0.05),男生显著高于女生;在坚韧性(t=7.56,p<0.05)和力量性(t=9.31,p<0.05)维度上,男生得分也显著高于女生;而在乐观性维度上不存在显著性别差异。

2. 心理弹性在是否独生上的差异性检验

为了进一步了解大学生的心理弹性是否存在独生差异,使用SPSS进行了独立样本t检验,见表2。结果发现,大学生心理弹性(t=2.66,p>0.05)和坚韧性(t=0.42,p>0.05)在是否独生方面不存在显著差异;在力量性(t=5.97,p<0.05)和乐观性(t=5.37,p<0.05)维度上存在显著差异,独生子女得分显著高于非独生子女。

3. 心理弹性在生源地上的差异性检验

为了进一步了解大学生的心理弹性是否存在生源地差异,使用SPSS进行了独立样本t检验,见表3。结果发现,大学生心理弹性(t=3.26,p>0.05)和坚韧性(t=3.09,p>0.05)在生源地方面不存在显著差异;在力量性(t=4.82,p<0.05)和乐观性(t=4.27,p<0.05)维度上存在显著差异,城镇学生得分显著高于农村学生。

四、讨论

(一)大学生心理弹性的现状分析

研究结果发现,大学生心理弹性及各维度总体上处于正常范围,这说明其抗挫折和适应能力较好。即使遇到较大的压力和困难,他们也能够及时调整自己的心态,较快适应当前的环境。但是值得注意的是,大学生的坚韧性标准差相对较大,说明有部分大学生的坚韧性水平仍然有待提升。当大学生的坚韧性水平较低时,他们遇到困难或挫折就容易失去耐心,不愿意从失败中汲取经验和教训,而且也难以发现困难和挫折所蕴含的真正意义,被动地接受当下的环境,无法真正地解决当前的问题,因而今后的大学生心理健康教育需要重点培养他们的坚韧性。

(二)大学生心理弹性在人口学变量上的分析

研究结果表明,大学生心理弹性在性别维度上差异显著,男生的心理弹性水平显著高于女生。同时,在坚韧性、力量性维度上的差异也达到了显著水平。这可能是因为,受到中国本土文化的影响,男生被社会和家庭赋予了较高的期待和要求,如男生会被期望成长为勇敢、坚韧不拔的男子汉,因此男生在面对困难和挫折时更有力量和坚持性,同时也能够灵活地利用当前的社会资源以帮助自身更好地应对这些挑战。另外,与女生相比,男生拥有较强的逻辑思维能力,因而面对困难和挫折时更加理性和镇定[7]。这些特征导致男生的心理弹性水平显著高于女生。

本研究还发现,独生子女的力量性和乐观性显著高于非独生子女,而在坚韧性与心理弹性上不存在显著差异,这与以往的研究结果相对一致[8]。这可能是因为,独生子女能够得到父母及家人更多的关注和爱护,拥有强大的社会支持系统,因此在遇到问题时,他们有足够的信心和勇气应对已经出现或即将出现的各种挑战,不会轻易退缩,因而具有较强的力量性。另外,父母的无条件关注和爱护会给独生子女一种强烈的安全感,而这种安全感是他们乐观品质发展的重要基石。该研究结果也在一定程度上说明了家庭无条件的关注和支持对大学生心理弹性发展的重要性。

最后,与是否独生的结果相类似,城镇学生的力量性和乐观性水平显著高于农村学生,而坚韧性与心理弹性不存在显著差异,这与以往的研究结果相对一致[9]。这可能是因为,城镇学生在成长过程中接受的教育质量更高,父母和教师更多采用的是鼓励式教育,不仅能够让学生在成长过程中慢慢形成“我是有价值的”认知,而且也会对未来持乐观、积极的态度;而农村学生在成长过程中主要接受的是挫折式教育,认为自己不如别人,因而具有强烈的自卑感,力量感也较弱。进入大学后,农村学生更多地看到自己与城市学生在视野、社会资源等方面的差距,因而乐观性也较差。该研究结果也从侧面说明教育质量和教育资源是导致两群体差异的重要原因。