基于混合式教学的课程思政探索与实践

作者: 黄寒砚 张宝红

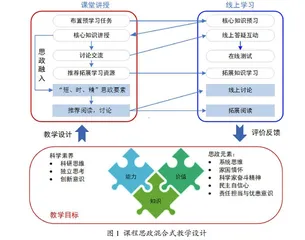

摘 要:将人才培育课程思政和混合式教学模式变革相结合是响应新时代教育要求的教学探索,该文以运筹学课程为例开展课程思政混合式教学实践。在内涵上,以学生知识探究为导线,以按需施教、紧贴前沿为标准,整合知识架构提升课程内涵,通过应用案例引入、大师故事穿插、理论总结升华和学科前沿探讨四个方面融入思政元素。在方法上,分析课程思政与混合式教学的相互促进关系,设计课程思政与混合式教学结合的方式。实践反馈表明,混合式教学可拓展教学时空,课程思政的融入激发学生的主体意识,提升教学效果。

关键词:课程思政;混合式教学;运筹学;理工科课程;教学改革

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)30-0171-05

Abstract: It is a teaching exploration to combine the ideological and political education of talent cultivation course with the reform of blended teaching mode in response to the educational requirements of the new era. This paper takes operations research course as an example to carry out the curriculum ideological and political education based on blended teaching. In terms of connotation, with students' knowledge inquiry as the conductor, teaching on demand and sticking to the forefront as the standard, the curriculum connotation is improved by integrating knowledge structure, and ideological and political elements are refined from four aspects: application case introduction, master story interweaving, theoretical summary and sublimation, and frontier subject discussion. In terms of methods, this paper analyzes the mutual promotion relationship between curriculum ideological and political teaching and mixed teaching, and designs the way to combine curriculum ideological and political teaching and blended teaching. Practice feedback shows that blended teaching expands teaching time and space, and the integration of curriculum ideology and politics stimulates students' subject consciousness and improves the teaching effect.

Keywords: curriculum ideological and political education; blended teaching; operational research; science and engineering courses; teaching reform

在我们身处的移动互联网时代,随着以慕课为代表的在线开放课程、微课和教学视频等资源的普及,绝大多数高校教师都面临着一个越来越尖锐的困境[1]:你将开展的课堂教学内容已经被更优秀的老师以更通俗易懂、形象生动的方式讲授得活灵活现,并被共享到网上,能随时随地满足学生的学习需求,你的课该怎么吸引住学生,并达到教学效果呢?很显然,如果纯以知识传授为目的,将教学局限于课堂,我们的努力成效并不显著。但当我们将教育目标回到价值引领和能力培养的初心,将与在线资源相竞争转为对其合理利用,困境将迎刃而解,即将思政融入教学,实现教师职能从知识传授向价值引领、人格塑造转变,再结合混合式教学,将部分知识传授任务从课堂转移到线上,最终落实立德树人的根本目标。

自党的十八大以来,从党中央、教育部到各个高校都对思政教育十分重视,全面构建高校思政工作体系,紧紧抓住高校立德树人、铸魂育人根本任务,提出了一系列新理念、新思想和新举措。2020年5月,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》(简称“《纲要》”)[2],《纲要》指出,全面推进课程思政建设是落实立德树人根本任务的战略举措,是全面提高人才培养质量的重要任务。《纲要》要求,各类课程应以隐性教育方式配合思政课的显性教育方式,彼此协同,帮助学生塑造正确的世界观、人生观和价值观,构建全员全程全方位育人大格局。各高校都积极响应,以课程为载体实现思想政治教育协同,提出了“课程门门有思政、教师人人讲育人”的目标[3]。

混合式教学和课程思政是移动互联网时代每个教师都必须要主动开展的教育教学改革[4],将人才培育课程思政和混合式教学模式变革相结合是响应新时代教育要求的教学探索。然而,课程思政和混合式教学都是较新的教学模式,在实际课程特别是理工类课程的实践时并不容易。为推动新时代教育教学改革,课程组将结合学院的专业核心课程——运筹学,开展相关实践与探索,赋予课程新内涵和新方法。

一、新内涵:价值传播凝聚知识底蕴

(一)整合知识架构提升课程内涵

开展课程思政实践探索,不仅是为了响应新时代的教育要求,更是提升课程内涵,实施课程改革的重要契机。本次运筹学课程的授课对象为中山大学“优中选优”信息工程实验班,学生普遍具有跨专业学科背景,基础知识扎实,学习主动性强,思维活跃的特点。结合授课对象的特点,对课程内容的整合主要体现在如下两个方面。

1. 以学生知识探究为导线设计教学大纲

运筹学是研究优化的科学,以往的运筹学课程和教材一般是先介绍线性规划,再拓展到运输问题、目标规划、整数规划等,而非线性规划则作为选讲内容。这符合由易到难、循序渐进的学习进程。但是这种处理一方面与大多数实际应用模型为非线性不符,另一方面割裂了运筹学与前述数学学科的知识脉络,使得学生在学习中习惯于被动接收模块化知识,而失去了思考的兴趣,且没法体现前人研究思考的过程和科学思想。在运筹学解决问题的思维范式中,体现了两个重要的分析问题、化解复杂性的思想:(1)将问题转化为一系列已有知识可解决的问题;(2)寻找不复杂问题的特殊结构样式,如凸优化问题和二次规划都是非线性规划的简单情况,针对特殊结构问题,研究效率更高的算法。只有讲清这个逻辑,才可以使学生通过有限时间的学习,灵活针对实际问题掌握和选择模型、方法与工具,并形成优化思维和未来创新的潜力。

基于此,我们从授课对象出发,以学生知识探究为导向重构课程大纲,从学生已有的微积分中关于极值和条件极值知识出发,先介绍非线性规划数学模型和一般解法,再将问题特殊化,转入到线性规划,再逐步深入到目标规划、整数规划等。在教学中将问题探究贯穿于教学全过程,通过教师与学生、学生与学生间的有机互动,加强数学建模与优化决策等应用能力的培养,全面提升学生的系统优化思维和技术管理能力。

2. 以按需施教、紧贴前沿为标准组织教学内容

运筹学的核心是建模与优化,其分支众多,内容丰富,而授课时长有限,这就需要结合教学对象的专业需求,进行内容取舍、重点调整和教学模式手段的变换。运筹学优化模型来源于实际应用问题的抽象,在各个领域被广泛应用,其不仅在历史上的经济学领域大放异彩,也是诸多智能系统和模型背后的数学原理,是人工智能的“引擎”。但现有国内教材中大量的案例集中在经济、商业、管理和运输等传统领域,极少量在数学、计算机方面,使得教学时缺乏智能时代特征[5]。

为此,在具体教学内容组织上围绕模型、原理与算法三个方面重新规划。其一,在选用建模背景案例和应用案例时,扩展到飞机时刻调度问题、课程安排、机器人路径规划、地图导航算法、打车软件算法、压缩感知、支持向量机求解和完全信息动态博弈等问题,来增强课程的适应性与生命力,同时增加建模训练,加强解决问题能力的培养。其二,在优化原理讲解中,弱化复杂定理的推导,但强调算法背后的理论逻辑,日常训练中减少手工计算的比重,加大计算机求解所占比重,并结合各类建模竞赛等第二课堂活动进行练习和考核,立体化地促进课程教学效果。其三,在优化算法介绍中,除传统方法外,将智能优化和大数据优化融入教学模块。

(二)在知识传播中融合价值引领

在对运筹学课程内容进行整合重组的基础上,课程组精选思政素材,以知识为载体,有机融入课程讲授,主要采取以下四种形式。

1. 在应用场景中感受新中国的辉煌成就

自诞生之始,运筹学就在解决各种复杂实际问题中不断创新和发展,涌现出新模型、新理论和新方法。在授课中,通过一个个引例,带领同学领略运筹学在军事、工业、商业、金融、社会、体育乃至娱乐中的广泛应用和创造的辉煌价值。例如:以中巴卫星测控项目的项目管理入手引入整数规划,该项目是国际和平利用外层空间国际合作的榜样[6],宣扬我国高新技术领域合作共赢的外交态度。以东京奥运会混合泳接力比赛选手选拔引入指派问题,介绍中国代表队为国争光,体育强国的体育精神。在运输问题中介绍我国物流行业的飞速发展,以及新冠肺炎疫情期间,物流行业从业人员勇当逆行者,为抗疫做出巨大的贡献。在班组分配、工期统筹等问题时介绍火神山、雷神山这两所医院的建设奇迹,以及党和国家的正确领导,以及中华民族团结奋进的精神。

通过一个个鲜活的场景,让学生置身其中,感受新中国建设特别是改革开放后取得的巨大成就和各行各业中华儿女的拼搏向上的事迹,通过这些充满温度和热度的例子激发课程学习的热情和为国学习的社会责任感,增强社会主义制度自信。

2. 用运筹学大师的故事培养价值取向和科学态度

科学家在求学探索中的人性光辉比科学成就本身更能够打动心灵[7]。因此,我们在运筹学课程内容组织中会适时穿插运筹学大师的事迹介绍,将冷冰冰的知识与活生生的人结合起来,引导学生与大师对话,关注他们的科学态度和价值取向,体验他们的家国情怀、奇思妙想和在科学发现过程中勇于创新与坚持不懈的科研精神。这些内容、思想与方法对新型理工科人才的综合素质提高具有不可替代的作用。

例如,运筹学起源于二战,介绍众多大师在在动荡的时代背景中做出的卓越贡献;在讲解单纯形法时,介绍线性规划之父丹齐格发明单纯形法的趣闻和他长期的数学思维训练,教育学生要有独立思考的创新精神;在讲解线性规划时,介绍诺贝尔经济学奖获得者康托罗维奇紧紧围绕函数论、解析函数论和泛函分析深入研究,为他后续在数学和经济学做出重大贡献奠定了坚实的基础,教育学生要有锲而不舍的钻研精神;在讲解对偶理论时,介绍冯·诺依曼短暂但智慧闪耀的一生,讲述他在生命的后期仍然从事计算机和大脑相关性研究的故事,鼓励在学问真理面前极度勤奋、执着追求的科研态度;在讲解动态决策马尔可夫过程时,介绍以马尔可夫及其导师切比雪夫为代表的彼得堡数学学派与俄罗斯数学的崛起,鼓励学生学习切比雪夫和他的学生们坚韧不拔的精神和勇攀高峰的气概;在讲解最短路问题时,介绍计算机科学家Dijkstra的思维方式、对待人生低谷挫折时持续踏实的态度,以及对学生志存高远,挑战自我的勉励;在讲解博弈论时,介绍纳什充满悲剧但精彩的传奇人生,勉励学生在困难和挫折面前坚持的态度。