跨校区开展工程认知与训练课程探索及实践

作者: 齐海涛 邱玉婷 赵雷 孙英蛟 史成坤

摘 要:工程认知与训练是北京航空航天大学面向信息大类本科学生的实践类工程基础必修课,也是开展劳动教育、培养学生工程实践能力和创新能力的重要环节。该课程作为跨校区工程训练课程的试点课程,突破传统金工实习的教学理念,创新教学方式和教学内容,以学院路校区前沿理论讲解结合沙河校区远程全景视频实践直播,代替原有的沙河校区高频次分散型现场讲解;同时丰富教学内容,将认知知识前沿化、训练载体复杂化,增大先进制造技术的比重,这有助于加强学生对于大工程概念的理解,提高其工程实践能力和创新意识,为进一步解决复杂工程问题奠定实践基础。

关键词:工程认知与训练;信息类专业;跨校区同步教学;远程全景视频实践直播;实践教学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)31-0013-04

Abstract: Engineering Cognitive Training is a practical engineering compulsory course for undergraduates with information major at Beihang University. This course is an important link in launching labor education and cultivating students' engineering practice ability and innovation. As a pilot course in multi-campus, this course makes some changes as detailed below, the high frequency and decentralized on site theory teaching in Shahe Campus are replaced by centralized advanced theory teaching in XueYuan Road Campus coordinating with the remote panoramic live broadcast in Shahe Campus. According to make the cognitive knowledge frontier and the training carrier complex, and increase the proportion of advanced manufacturing technology, the new course owns much more advanced contents. The practice results suggest that this teaching mode can strengthen students' understanding of the large-scale engineering, and then improve their engineering practice ability and innovation.

Keywords: Engineering Cognitive Training; information major; synchronous teaching in multi-campus; remote panoramic live broadcast; practical teaching

随着“中国制造2025”“工业5.0”等新一轮科技革命的相继提出,新经济、新业态和新技术正在不断涌现和快速发展。因此,高等教育中的实践类教学必须不断丰富和发展[1-3],以培养具备大工程观的现代工程师。工程认知与训练课程作为一门经典的工程实践类课程,需不断强化新工科人才工程实践能力和创新能力的核心定位,对于培养具有创新意识、解决复杂问题的综合能力和高级思维的新工科人才具有重要的意义[4-6]。

北京航空航天大学工程实践教学的主要阵地在工程训练中心。两校区办学是北京航空航天大学迈向“双一流”大学的重要规划,工程训练中心按照学校两校区布局规划已整体搬迁至沙河校区,承担着建设校内外工程实践类课程的教育责任,而信息类学生仍在学院路校区学习和生活。工程训练中心以工程认知与训练为试点课程,重新定位面向居住在学院路校区信息大类专业本科生的实践课程。本课程通过借鉴线上教学宝贵经验[7-10],丰富课程资源,充分利用现代化信息技术[11-12],积极开展跨校区课程体系建设及教学环境搭建,以期达到更好地服务于跨校区的本科实践教学目标。

一、工程认知与训练(信息类)课程变革

原有的工程认知与训练课程体系强调多工种全覆盖形式,每个学生学完课程需要单独安排出8天的教学时间,尤其是已搬迁至学院路校区的信息大类学生,需要持续8天每天180名学生的两校区往返量(根据往届学生数量以400名学生进行推算)。两校区地理位置间隔近30千米,大量学生高频次往返两校区存在重大安全隐患。因此对本门课程的教学内容、教学形式和教学环境进行改革势在必行。

(一)课程教学内容的改革

工程认知与训练课程共有32学时,原教学内容包括机械加工参观、数控操作、3D与激光加工和电火花切割加工。原课程的开展形式类似于传统金工实习的教学模式,机械加工、数控与其他特种加工的每个环节均由任课教师讲授工种基本概念、特点及应用,并现场教学示范。随后由学生设计零件并操作相应设备完成。原教学内容需要集中占据学生大量假期时间,并且要求学生高频次往返两校区。

变革后的工程认知与训练课程将教学内容调整为少工种全过程形式。具体调整如下:理论教学部分,仍保留经典的传统加工工种和前沿的特种加工工种,但经课程顶层设计,引入大量教研一线教师,不断提升课程前沿科技含量,并提炼出实践类课程的思政元素,在实践中不断探索和调整。在课程前期,新增安全教育和工程伦理,加强学生对于安全意识、责任意识和工程规范的理解。在对工种介绍时,自然融入该知识点相对应的思政元素。以3D打印为例,任课教师会列举北京航空航天大学王华明院士团队的激光增材制造技术,向学生讲述让大型金属零件“随心所欲”长出来的重大战略意义。每个工种均包含设计任务,但在最后的实践部分,将由学生自主选择感兴趣的2个工种,并完成从设计到生产制造简单产品的全生命周期过程。

(二)课程教学形式的改革

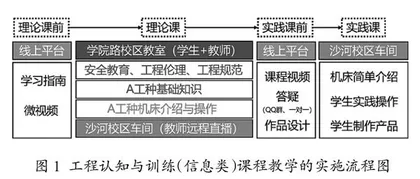

原有的工程认知与训练课程由分散的16学时理论讲解和16学时现场实践组成。图1为改革之后工程认知与训练(信息类)课程教学的实施流程。理论讲解内容是将原来分散在各工种中的理论讲解集中起来,如特种加工理论讲解包含3D打印和激光加工。上课地点也由之前的沙河校区转为学院路校区(学生居住地),以实现“学生少跑”。在授课内容中将原有的安排学生前往沙河校区参观机械加工的部分,改变为录播视频和沙河校区现场远程全景视频直播实践。

在后疫情时代,团队成员根据往届实践教学经验,充分研讨实践环节重难点,重新梳理实践课程内容,将机械工程技术相关课程已录制成20个专题70余段视频。考虑到录播视频只能让学生初步了解实体机床和设备的构成、操作流程,缺乏更直观的感官认识。因此,在学院路校区理论讲解的现场,教学环节新增远程同步直播沙河校区设备操作实况。直播环节包含多个全景式镜头和局部高清镜头,以确保学生可以看到整个设备的工作环境和设备操作的清晰界面。以往的参观环节考虑到安全因素,并不能保证每位学生都可以近距离接触机床,而现在的直播系统可以让每位学生身临其境,开展沉浸式实践参观。在理论课的直播现场,学生可以对直播角度提出要求,沙河校区的任课教师可根据学生的具体要求随时调整镜头,让全景效果与细微的操作显示一览无余地呈现在跨校区上课的学生眼前。

现场实践部分采取轮换模式,由学生带着相应工种的设计作品与思考,直接到实训室操作与实践。实践部分仍划分为2大部分:8学时传统制造技术和8学时先进制造技术。其中传统制造技术的实践包括4学时钳工,学生还可在车工、铣工和铸造3个工种中任选1个工种开展4学时实践;先进制造技术的实践包括数控加工、线切割、3D打印和激光切割。考虑到数控加工作为目前主流的加工方式,线切割、3D打印和激光切割在快速成型方面优势巨大,这4种先进制造技术均为必选工种,要求学生均开展2学时实践。

(三)跨校区网络直播互动系统的搭建

北京航空航天大学的学院路校区和沙河校区之间有近30 千米的距离。为了建立跨校区稳定流畅和画面清晰同步的网络直播互动系统,本课程在已有的校园网络基础上,新增30个高清摄像头(最大分辨率可达1 920×1 080,具有多种光学变焦模式、支持自动聚焦)、1套完整的视频多点控制单元(设备最大支持200个分课堂、支持多种分屏模板和支持IVRT互联网视频无损传输技术)、4套视频编解码终端(实现授课图像、声音和电脑图像同步传送)、1套视频授课软件、10套视频切换台(支持不低于4路视频无缝切换、可遥控操控)、2套集成控制台、1套录课设备和多套无线麦克风。

学院路校区开展前沿理论讲解与沙河校区同步远程全景视频直播的平台搭建及现场效果图如图2所示。沙河校区的实践教学演示可以通过车间安装的网络摄像头和音频采集设备将信号传至集成控制系统,再接入视频直播服务器即可完成跨校区的网络直播互动教学。本课程使用先进的网络流媒体技术,确保提供高质量的音视频传输,充分保障跨校区直播教学工作顺利进行。此外,每次视频直播部分会录制下来,并上传至课程中心,供学生下载学习。

二、跨校区开展工程认知与训练(信息类)课程的效果

基于以上教学设计思路与教学环境搭建,本课程于2020年和2021年共开展了近8轮次的教学实践。秋季学期课程结束后工程训练中心发布匿名调查问卷,通过问卷的方式调研学生对本课程的满意度及从学生角度看目前课程存在的问题。此次问卷调查共收回337份有效问卷,占秋季课程人数(453人)的74.4 %。

(一)学生参与课程环节的情况

表1中的第1、2、4项与考核成绩直接关联,因此这3个环节中学生的参与度很高。第3项“课后观看课程录像”是对理论部分的有效复习和实践前的必要过程,学生自主参与的程度也很高。借鉴线上教学的经验,本课程十分注重构建多方位答疑(QQ群、一对一和线下等),确保以更加高效的方式满足学生的学习需求。答疑环节拥有过半的高参与度,说明了学生的自我学习动力较强,也从侧面说明了本课程对学生的吸引力较高。 (二)学生对课程各环节的满意程度

从表2可以看出,学生对课程各环节的满意和很满意基本上能达95%。通过对比传统制造技术和先进制造技术2大部分,不难发现学生对先进制造技术的理论知识讲解环节和现场实践环节的满意程度更高。

(三)学生更倾向于哪种开课方式

从表3可以看出,88.13%的学生更倾向于目前跨校区开展工程认知与训练的方式,极少数学生愿意通过高频次往返两校区开展实践教学。

三、结束语

跨校区开展工程认知与训练(信息类)课程无论在教学内容,还是教学模式上均有着重大变革。此次课程的变革主要是通过建立工程实践类课程线上(微视频、实践操作直播和答疑)+线下(理论讲解、现场实践)混合教学模式,充分发挥线上和线下教学互补增强的优势作用,尤其是理论课堂穿插实践车间直播这种模式在国内外同类课程中属于首次尝试。革新课程开展方式,利用现代信息技术,突破空间局限,不断扩大课程的受众面。这种创新方式不仅仅是满足跨校区开展实践课程的教学,而且也是对于实践课程共享共建平台的大胆尝试。

参考文献:

[1] 高占凤,吴文江,张建超,等.基于工程训练的大学生创新训练教学体系研究[J].大学教育,2019(6):166-168.

[2] 谭逢友,何高法,廖智勇.工程认知创新实践教学与探索[J].科教文汇(中旬刊),2021(9):89-91.

[3] 朱政通,殷志锋,葛新锋.工程训练中心在“新工科”建设背景下的工程技术人才培养途径探索与实践——以许昌学院工程技术中心为例[J].现代盐化工,2020,47(3):84-85.

[4] 朱民.打造工程实践教学新体系的若干思考与实践[J].实验技术与管理,2020,37(10):251-254.

[5] 王其兵,陈书法,金孝红,等.地方高校文科类大学生工程训练教学改革与实践[J].教育教学论坛,2020(27):183-184.

[6] 任华,孙林岩,王孙安.基于认知学习理论的工程训练教学[J].实验技术与管理,2006(9):107-109.

[7] 朱昊,郭宏,宗嵩,等.现代光学实验在线直播教学实践[J].实验室研究与探索,2021,40(9):215-218.

[8] 刘雅静,史成坤,陈娇娇.基于线上+线下的机械制造基础实验教学研究[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2022,35(1):168-172.

[9] 程志平,李忠文,司纪凯,等.跨校区远程与面授混合答疑辅导模式研究与实践[J].大学教育,2019(9):55-57.

[10] 惠振阳,夏元平,程朋根,等.疫情防控背景下地方高校混合教学模式研究[J].大学教育,2021(12):17-20.

[11] 张晖,郭晓君.在线直播与微课模式的教学融合实现研究——以医用高等数学课程为例[J].科技视界,2021(34):75-77.

[12] 张成龙,何鸣皋,郭磊,等.跨校区网络直播系统的构建与应用——以Y高校为例[J].现代教育技术,2017,27(2):54-58.

基金项目:国家自然科学基金青年科学基金项目“高性能p型BiSbSe3热电材料研究”(52002011,主持人为邱玉婷);国家重点研发计划青年科学家项目“基于变革性力-电-热耦合敏感原理的压电-热电氧化物及新型力/热传感器研究”(2021YFB3201100,子课题负责人为邱玉婷);北京航空航天大学校级教改项目“两校区工程训练课程及教学环境建设”(无编号)

第一作者简介:齐海涛(1981-),男,汉族,山东淄博人,博士,高级讲师。研究方向为飞机液压、作动系统、气动伺服及机电液气控一体化技术。

*通信作者:邱玉婷(1987-),女,汉族,湖南娄底人,博士,实验师。研究方向为材料科学与工程。