基于中外合作办学的理工科基础课程建设探索与实践

作者: 吉宏俊 袁怡佳 陆佳亮 李军艳 李曾琪

摘 要:一流学科和一流大学的建设与一流课程的建设密不可分,高校基础课程的建设越来越受到关注与重视,这直接关系高校人才培养扎实的功底。该文基于中外合作办学中理工科基础课程建设实践,从教学团队、课程模式、课程思政、持续性考核和教材与教学平台等多方面分析一流课程建设中常见的难点与课程建设新理念实践探索,希望能为其他高校一流课程建设与一流人才培养提供一定的参考。

关键词:一流课程建设;基础课程;中外合作办学;教学团队;线性代数;持续性考核

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)32-0026-04

Abstract: The construction of first-class disciplines and first-class universities is inseparable from the construction of first-class courses. The construction of basic courses in colleges and universities has received more and more attention and attention, which is directly related to the solid foundation of talent training in colleges and universities. Based on the construction practice of basic science and engineering courses in Sino-foreign cooperative education, this article analyzes the common difficulties in the construction of first-class courses and the practical exploration of new concepts of course construction from the aspects of teaching team, course mode, course ideology and politics, continuous assessment, teaching materials and teaching platforms. It is hoped that it can provide some reference for the construction of first-class courses and the training of first-class talents in other colleges and universities.

Keywords: first-class curriculum construction; basic curriculum; Sino-foreign cooperative education; teaching team; linear algebra; continuous assessment

2015年10月,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,旨在建设世界一流大学和一流学科,从而进一步提升我国教育发展水平、增强国家核心竞争力和奠定长远发展的基础。2019年10月教育部发布《关于一流本科课程建设的实施意见》,全面开展一流本科课程建设,树立课程建设新理念,推进课程改革创新,实施科学课程评价,严格课程管理,立起教授上课、消灭“水课”、取消“清考”等硬规矩,夯实基层教学组织,提高教师教学能力,完善以质量为导向的课程建设激励机制,形成多类型、多样化的教学内容与课程体系。

上海交通大学为了响应国家提出的“卓越工程师教育培养计划”重大改革项目的号召,为社会发展储备未来的精英工程师,经教育部批准,于2012成立上海交通大学巴黎卓越工程师学院(以下简称交大中法学院),已经有了10年中外合作办学经验。交大中法学院在教育模式上借鉴法国工程师教学体制,以法语教学为主,学制4+2.5年,其中包括与法国工程师预科教育等同的基础课阶段、专业课阶段(主要分为机械、电子信息和能源动力三个专业方向),以及不少于三次的企业实习,旨在为国家培养一流、卓越的工程师。高等教育中,课程是高校教学的基本单元,也是高校教学的核心内容。一流课程是一流学科与一流大学建设的重要内容之一,直接决定高等教育人才的素质高低。

线性代数与双重线性代数I课程是针对交大中法学院本科二年级学生全体开设,授课语言全法语,课程开设于秋季学期,16个教学周,共计96课时,2020年选课人数为92名,2021年选课人数为98名。本课程具有课时长,选课人数多,同时也有内容多且抽象的特性。基于线性代数与双重线性代数I课程中外合作办学和课程本身的特性,本文从师资建设、课堂教学模式、课程思政的融入及教材出版、学习平台的建设等多个角度介绍课程建设的实践和探究。希望能够找到高校中外合作办学一流课程建设的正确之路。

一、课程建设的实践

在一流本科课程建设的大背景下,结合中外办学的实际,线性代数与双重线性代数I作为交大中法学院本科专业基础课程,是机械、电子信息和能源动力三个专业学习的重要理论课程之一,具有课时量大,课程内容多且抽象的特性。交大中法学院课程建设首先是依据学院培养目标定位,旨在培养创新能力强和适应经济社会发展需要的复合型、应用型、具有国际视野的杰出工程技术人才和企业界领袖的人才,而这一定位与一流本科建设目标不谋而合。正如我们所知,一流课程建设的目标应该具有高阶性,坚持知识、能力和素质有机融合,培养学生解决复杂问题的综合能力和高级思维。课程内容强调广度和深度,突破习惯性认知模式,培养学生深度分析、大胆质疑与勇于创新的精神和能力。课程建设同时突出创新性,教学内容体现前沿性与时代性,及时将学术研究、科技发展前沿成果引入课程。教学方法体现先进性与互动性,大力推进现代信息技术与教学深度融合,积极引导学生进行探究式与个性化学习。增加挑战度,课程设计增加研究性、创新性和综合性内容,加大学生学习投入,科学“增负”,让学生体验“跳一跳才能够得着”的学习挑战。严格考核考试评价,增强学生经过刻苦学习收获能力和素质提高的成就感。线性代数与双重线性代数I课程正是遵循学院培养目标定位和一流课程建设目标开展如下几个方面的建设。

(一)中外合作办学的教学团队建设

教学团队及连续性建设。建设一门一流课程,首先从建设一流的教学团队开始,我们打破了一名教师完成一门课程的传统,增加课程教学团队的人数和合理分布教学团队年龄结构,形成由一名负责教师带领教学团队,并在多年的教学实践和教学研究活动中不断积累和完善。如何做到一流课程的可持续建设,这对教学团队的稳定性也提出了要求,而这一点看似比较简单的要求在中外合作教学的课程中却较难实现。以交大中法学院外方教师为例,外方教师在中国教学周期一般为两到三年,为最大限度降低这一实际问题对课程建设带来的影响,课程负责人通常由中方教师担任。中方课程负责人对课程进行整体掌控,设计教学方案和确定学习目标,同时协调教学团队,保证课程的一致性和学习资料的连续性。最近两年的教学活动中,教学团队出现一名外方教师的更迭,但教学团队始终能够平稳地过渡,并完成所有的课程目标。

教学团队教学质量建设。课堂教学质量不仅是衡量教学团队教学水平的重要指标,也是一门课程真正成为一流课程的关键。在增加课程教学团队人数的同时,我们还需要特别重视提高教学团队的教学质量和水平,基于这样的想法,我们结合过去课堂教学实践中所遇到的问题,周期性地进行中外教学理念、课程体系、教学内容及教学方法等方面的讨论。通过开展教学团队高等教育科学及教学方法研究,以及学生的教学反馈,稳步提高教学质量。交大中法学院一直坚持以学生为中心的教学理念,为此课程教学团队,每两周进行一次课程教学研讨,教学团队成员对教学方法和技巧、教学大纲与教案进行深度讨论,把控好每一节课的教学质量。同时教学团队积极参加学校青年教师教学比赛和教师教学创新大赛,做到相互学习、以赛促教。

(二)课程教学模式建设

线性代数与双重线性代数I是交大中法学院理工科学生的一门必修基础课程,授课对象为本科二年级学生。课程有类似高等数学这样公共基础课的特征,如选课人数多、课程量大和课程内容抽象等。面对这样的大课教学,我们应该采取怎样的教学模式?正如我们所知,讲授作为历经考验、广受推崇的传统教学方法,依然是各个国家高等教育界最普遍采用的教学方式。传统的公共基础课形式往往是上百人的大课,教师在讲完课后离开,学生在平常学习中遇到问题时较难有机会与教师沟通。但是到目前为止我们也没有能够找到比传统讲授一门课程更好的全新教学模式来完全充分地替代,这一点在高校基础课程中尤为突出。

在线性代数与双重线性代数I课程的教学模式的建设过程中,充分考虑了课程本身的性质,同时弥补了传统大课堂教学中教师与学生之间的互动不足,我们采取“大班授课,小班研讨”的模式,这里的“小班”是指根据选修课程学生的人数分成每班约为20人的平行班。具体教学模式安排如下:每周4课时的大班讲授,由课程负责人讲授课程内容;每周2课时的小班研讨,小班研讨由所有教学团队成员共同完成,并且采取研讨班小组轮换教师的模式进行小班研讨。课程负责老师会在每两周教学团队讨论会上确定小班研讨的主题和课程目标。“大班授课,小班研讨”的模式,锻炼学生课上简化和解决问题的能力,加强学生应用理论知识的能力,提高学习和科研探索能力。丰富的课后教学设计,如布置小组课后作业或指导小组项目实践,能提高学生创新和团队协作能力。

小班研讨课弥补了学生与教师的互动不足,同时也能通过近距离沟通帮助学生理解和应用课程所学知识点,提高学生解决问题的高阶思维的能力。小班研讨的课堂形式也会比较多样化,除了传统的教师指导外,为了让学生体验“跳一跳才能够得着”的学习挑战,我们还会进行课程小组头脑风暴来解决难题。我们也会周期性地采取“翻转课堂”的模式,教师与学生轮换角色,学生成为课堂的大先生,并及时调研课堂教学效果和课程目标是否达成。我们还会定期(每月一次)开展数学实验课的小班教学,通过计算机Python编程软件模拟和解决课程中数学问题及问题在实际生活中的应用,引导学生认识数学基础知识的重要性和趣味性,同时引导学生把基础数学知识、方法与国内发展建设情况相结合,聚焦理论应用于实际,激发学生对基础课程学习的兴趣。

除了“大班授课,小班研讨”的模式,课程充分发挥了中外合作办学教学团队的优势,引入了Colle(口试)这一法国工程师教育的教学环节,每学期每名学生至少经历三次与教师一对一的口试。口试通常有如下步骤:首先,教师向学生即兴问答,提问的内容可以是课堂上讲过的知识点,如重要定义和定理的理解等;也可以是有难度的习题,学生当场思考、口头解答并解释解题思路;然后,教师根据学生的回答和临场表现作出相应的点评和补充。口试不但培养了学生一对一的交流表达能力和在实际操作中运用所学知识解决问题的能力,同时也能加深学生对课程知识的理解和运用。

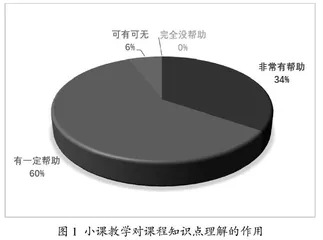

围绕学院培养人才的目标,线性代数与双重线性代数I在多强化基础的前提下,注重学生抽象能力与工程应用能力的培养。课堂教学包括理论课讲授、小班研讨的习题课和实验课,另设有跨学科综合实践项目作为课程后续学习。理论课根据课程对概念性、抽象性和逻辑性要求高的学科特点,采用启发讲授法,通过系统严谨的论证,循循善诱地调动学生积极性,培养学生应用知识、跨学科等能力。研讨课实施翻转课堂,邀请学生上黑板边书写解题过程边解释解题思路,培养学生应用知识、交流表达等能力。实验课遵循问题导向原则,通过部分命题自主探究、分组实验,培养学生创新、自主学习和团队协作等能力。课程连续多年在课程结束后开展跨学科综合实践项目,通过混合的教学方式,加强培养学生跨学科、创新和团队协作等能力。课程同时吸收法国工程师教育的优点,注重培养逻辑思维及抽象能力,同时强调理论与实践紧密结合,实现复合型高素质人才的培养。课程所有课后家庭作业,定期考试都是由中外教学团队亲自批改和注解。图1和图2是对2020年度本科二年级学生做的课程调查问卷结果,共收集到有效答卷84份。

(三)课程思政建设

线性代数与双重线性代数I作为本科生的必修课程且具有课时长的特点,所以天生就是课程思政融入的载体。教学团队做到自身对课程思政的认知,同时充分发挥课程本身的特点,如课程内容难,可以锻炼学生解决难题的耐心和韧劲;适时适量地融入数学历史、典故等,传播正能量;在课堂教学的同时,通过具体教师自身的言行,帮助学生树立建立正确的人生观、世界观和价值观,做到育人与知识融于一体,比如教师对待课程的态度,是否坚持榜样引领等。课程思政建设,我们主要从如下三点出发。