土木类本科专业材料力学课程教学创新探索与实践

作者: 杨磊 黄文 杨向龙 王耀城

摘 要:传统的材料力学课程教学长期存在教师授课满堂灌、课程内容落后于工程实际、重知识传授轻能力培养等诸多弊端。针对上述问题,教学团队秉承“以学生为中心,以成果为导向”的教育教学理念,充分利用MOOC、智慧教室和学习通等现代信息技术,在教学方法、教学手段和教学评价等方面长期探索,不断完善,持续创新。努力打造“金课”,提高课程的高阶性、创新性和挑战度,引导学生主动思考课程的学习目标,体会知识的价值所在,帮助学生明确“为什么学”“有什么用”“怎么用”的关键问题,实现从“要我学”到“我要学”的主动转变。

关键词:材料力学;教学理念;教学模式;信息技术;金课

中图分类号:G642.3 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)32-0035-04

Abstract: The traditional course teaching of Mechanics of Materials has many drawbacks, such as the teachers' full lectures, the content of the course lagging behind the engineering practice, and the emphasis on knowledge imparting rather than ability training. In response to the above problems, the teaching team adheres to the education and teaching concept of "student-centered, result-oriented", makes full use of modern information technologies such as MOOC, smart classroom, etc., and has long-term exploration in teaching methods, teaching means, teaching evaluation, etc., continuous improvement and innovation. It strives to improve the advanced, innovative and challenging degree of the course, guide students to actively think about the learning objectives of the course, realize the value of knowledge, and help students clarify the key issues of "why to learn" "what is it useful for" and "how to use it", to realize the active transformation from "Want me to learn" to "I want to learn".

Keywords: Mechanics of Materials; teaching concept; teaching model; information technology; golden course

作为一门面向土木类、机械类、交通类及材料类等工科类本科生开设的专业核心课程,材料力学是学习本专业诸多其他核心课程的基础,在培养学生建立相关力学原理基本知识体系、识别和表达复杂工程问题、掌握现代实验技术、学习工程伦理知识及构筑职业责任感等方面有着重要的地位。

一、课程发展现状

国内目前普遍采用的材料力学教材、教学内容、教学手段和方法是在二十世纪五十年代苏联模式的基础上建立起来的,通常存在以下教学“痛点”问题。

(一)以教师课堂讲授为主的“满堂灌、填鸭式”大班授课模式仍然是主流教学模式

教师只负责站在讲台上把书本的内容灌输给学生,学生只负责全盘接收老师传递的信息。教师对于课堂教学实时过程中学生掌握知识的情况、理解知识的深度、运用知识的能力并不关注,导致本应相互促进、共同提升的“教”与“学”完全脱节。而学生由于中小学阶段的学习惯性,对此类教学模式通常并无任何不适之处。

(二)课堂内容重经典,轻发展,结构僵化,缺乏时代性和前沿性

传统的材料力学课程内容一般仅局限于处于线弹性、小变形范围内的各向同性金属材料,显然不能充分反映现代材料科学发展的特点。后工业化时代金属材料的理论和工艺已经基本成熟,研究对象必须适度拓展到现代先进工程材料(如复合材料、负泊松比材料、高强混凝土等)、新的强度准则、新的可靠性和优化设计思想等。

(三)重公式定义背诵、轻知识架构搭建

传统材料力学课程教学普遍围绕“拉扭弯剪”等四种基本变形逐一展开,该方式虽然便于教学内容的组织与安排,但也在无形中割裂了学生的认知,容易导致死记硬背的发生,不利于学生认知结构网络的建立和逻辑思维体系的培养。导致经常有学生在计算时出现了“张冠李戴”的笑话,例如使用“拉伸”的公式去计算“弯曲”的问题。

随着信息技术的发展,现代教育教学理念结合信息化教学手段为解决材料力学课程教学中的上述“痛点”提供了必要的方法和工具。改革传统教学方法、更新课程内容、融入课程思政和提高学生综合素质的举措势在必行。

二、“以学生为中心,以成果为导向”的课程总体设计

针对上述具体问题,课程坚持“立德树人”,贯彻“以学生为中心,以成果为导向”的教育教学理念,以密切联系课堂教学与实际应用为指导方针,以提升学生解决复杂工程问题的能力, 传授工程伦理知识,加强学生的世界观、人生观和价值观的教育为根本目标,对课程的总体设计进行了调整。

(一)明晰课程定位

通过与本课程密切相关的先修、后续专业核心课程的教师团队进行了深入讨论并认真研判,明确课程在专业培养方案中的精准定位,绘制专业课程地图,理清材料力学课程为后续课程所要提供的必备教学内容,同时也对本课程的先修课程提出了明确的要求。

(二)修订教学大纲

教学团队从本专业学生的实际学情出发,仔细分析,认真研判,适度融合本课程内容的学科前沿,贯彻少而精、量力性原则,修订了新版教学大纲,并通过2个学期的试用完善后最终定稿。

(三)有机融合专业知识与课程思政元素

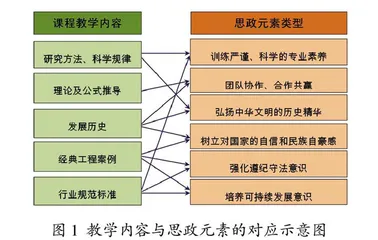

授课教师通过组织研讨、分享交流等形式,提高自身的思想政治素质和教育意识,明确思政教育与课程教学内容之间的关系。教学团队将本课程的教学内容划分为五种类型,将可能涉及的思政元素划分为六种类型,并设计出合理的对应关系,如图1所示。从教学内容自然引出思政元素,以期达成思政教育“润物细无声”的目的,践行“立德树人”的根本理念。

图1 教学内容与思政元素的对应示意图

三、具体创新举措

经过多年的探索与实践,本课程在教学中多措并举,对传统的教学方式进行了大胆的改革与创新,具体实施如下。

(一)改进课程教学模式

为了提升学生在课程学习过程中的主动性和积极性,申请人积极探索并使用多种教学手段和方法(表1),力争改进传统的教学模式,打造线上线下、课内课外一体的混合式教学模式,提高学生的学习兴趣和动力,提升教学效果。

(二)积累教学资料、丰富教学储备

在教学改革不断深入、教学方法不断创新的环境下,丰富的教学资源尤为重要。需要教师长期不断地创编和积累教学资源、丰富教学储备、服务课堂教学并提升教学质量。

在精品资源共享课、省在线开放课程等项目的支持下,本课程教学团队主要成员自2015年开始,持续自行编写并逐步完善PPT课件、课程网站、预习报告、实验指导书、实验报告、实验录像、教学动画和试题习题等。

在课堂讲授中适当结合动画来安排教学过程,不仅能够有效吸引学生注意力,调动学生学习兴趣,还能针对一些相对较为复杂的知识点或难以想象的复杂空间结构起到易于理解和化难为易的作用。课程团队通过自行制作或聘请专业动画制作团队的方式,为本门课程制作了数十个直观生动、制作精良的动画,极大提升了学生们的学习效果。

如图2所示,在试题习题的创编上,教学团队秉承“理论联系实际”的基本思想,引导学生灵活运用所需知识,力争融会贯通。在训练学生熟练运用基本理论的基础上,培养学生解决复杂问题的思维能力,帮助学生明确“有什么用”“怎么用”的关键问题,体现课程的“高阶性”。

(三)教学内容的更新与编排

1. 强化不同核心课程的有机联系

作为一门重要的专业基础课,在教学内容的编排上必须要从专业人才培养的高处站位,不同课程之间,特别是几门关联密切的核心主干课程的教学内容必须形成一个完整统一的整体,强化各课程之间的有机联系。不同课程各教各课,“各人自扫门前雪”的做法将对学生的学习起到非常不利的作用。为此,教学团队多次组织本门课程的先修后修课程(如理论力学、结构力学、混凝土设计原理、钢结构原理和土木工程施工等)的资深主讲教师,共同探讨材料力学所需先修课程的重要知识点,以及哪些知识点将在后继课程中使用或进一步深化。如对先修课程理论力学提出加强平面任意力系知识点的学习,特别是平衡方程、力的平移与力系的简化等知识点。后续专业核心课混凝土设计原理也提出材料力学应强化“偏心压缩”的概念,因此本课程在讲授“组合变形”一章的“偏心压缩”知识点时,通过展示混凝土设计原理中受压构件大偏心、小偏心、附加偏心距的工程实例来说明该知识点的实际应用,为后续课程打好基础。并引导学生思考两门课程中同一知识点的差别与联系,达到举一反三的效果。

2. 增加富有前沿性和时代性的教学内容

随着科技水平的日新月异,新型材料大量涌现并广泛应用于工程结构当中,作为研究材料力学行为的基础课程,研究对象仅局限于传统的各向同性金属材料显然不能充分反映现代材料科学发展的特点。本课程在教学内容的编排上,除了讲授传统的课程内容之外,还适当增加了现代先进工程材料(如复合材料)、新的强度准则、新的可靠性和优化设计思想等内容的介绍。

在如讲解“材料的基本力学性能”知识点时,在完成各向同性材料的力学性能介绍之后,利用C919大飞机、复兴号高铁等大量应用纤维复合材料替代金属材料以实现结构整体增强减重的案例,帮助学生将各向同性材料的概念拓展到各向异性材料,如图3、图4所示,体现课程的“创新性”,提高教学内容的“挑战度”,同时还能培养学生的民族自豪感。此外,还向学生展示授课教师主持的科研项目中所涉及的复合材料及力学性能特点,为学生将来的知识外延奠定基础。

授课团队深度总结十多年教学经验,将本课程的所有教学内容整理并制作成思维导图,用A3铜版纸彩色打印并在第一堂课发放给班级的每一位同学,帮助学生快速把握本课程的知识体系和知识框架,精准定位学习内容和学习目标。

图4 科研项目涉及的复合材料

(四)加强与学生的沟通交流

随着现代化通讯手段的普及使用,学生在课下与教师的直接交流变得越来越少。为了更好地加强与学生的沟通,提升学生的学习兴趣和对教师的了解,本课程负责人在每个开课学期的中后段,都会专门安排出时间与授课班级的每一位学生进行一对一的交流。具体操作方式为确定时间表,每人10分钟,学生在指定时间前往教师本人的办公室与教师进行一对一交流。交流内容主要包括但不限于学生对本课程知识的掌握、学生对课程教学方法和手段的意见和建议、课程学习过程中的困难和困惑等。该措施自2019年开始已连续实施了三个学期,效果显著。在交流过程中学生们提出了非常好的意见和建议,对教师改进教学方法、提升教学质量起到了极大的帮助作用。