高校管理学科课程思政模式与路径研究

作者: 陈晓春 高记 何艳

摘 要:各类学科领域落实好课程思政是高校落实“立德树人”根本任务的重要抓手。管理学是意识形态和应用属性较强的学科。要建设负责任的专业课程来培养德智体美劳全面发展的管理人才,就有必要从专业教师的视角探索“课程思政”的基本模式和实现逻辑。以核心基础课管理学为例,该文结合学科特点将教育的根本任务和重要使命融入课程目标;在目标指引下,面向“四个自信”,从管理理论、管理文化、管理实践的社会制度和道路背景等维度建构教学内容;在内容基础上,立足“正确认识”,以马克思主义科学方法论为指导设计“论逻辑、讲历史、品案例、设导问”的教学过程和方法;在过程和方法实施中,有机载入社会主义核心价值理念,建立符合激励相融原则的评价机制。

关键词:课程思政建设;管理专业;管理学;高校;路径

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)32-0181-04

Abstract: Construction of curriculum ideological and political education is very important for the implement of the fundamental task of "fostering virtue through education". Management is a discipline with strong ideological attribute. To facilitate the all-round development of the students, all the professional teachers need to explore the mode and path of construction of curriculum ideological and political education. Taking the course of Management as an example, this paper defines the teaching goal and the content framework from confidence in China's path, guiding theories, political system, and culture perspective. Guided by Marxist methodology, teaching approach and assessment mechanism under curriculum ideological and political construction background are provided at the end.

Keywords: construction of curriculum ideological and political education; management discipline; the course of Management; colleges and universities; path

提升高校思政教育实效性,必须发挥课堂育人主渠道作用[1]。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人。在此背景下,上海市率先推进由“思政课程育人”走向“课程思政”的教育教学改革,探索构建大思政教育体系,取得较明显成效[2]。课程思政建设不只是增开一门课或增设一项活动,其意义在于构建专业知识和思政教育之间的有机关联,将特定的思想道德规范和政治观点融入到专业课教学中,以专业知识为载体进行价值引领,实现立德树人润物无声[3-4]。

本文从专业课教师视角探讨高校管理学科专业课如何挑起“思政担”、上出“思政味”,为培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义管理人才贡献力量,同时为其他学科教师推进课程思政建设提供框架、路径和方法参考。

一、管理学科课程思政建设的必要性

管理是服从并服务于组织目标,在一定社会环境中进行的有意识、有目的的活动[5]。从宏观上看管理是有组织的社会活动和有领导的人类行为,从微观看则依赖于人类的计划和控制①。管理活动源于管理者的理想、追求和行为模式,是管理者的意识形态在某一领域客观现实中的反映。以培养管理者为己任的管理学科教育教学应当深究在哪些方面、实现什么样的价值引领。

进入新时代,中国经济实现强起来伟大飞跃的同时,社会、组织管理实践中也出现了新现象、新问题,对管理人才培养提出新的期待和要求。然而,立足中国国情、面向本土实践的管理研究要晚于管理学科发展。这就导致了中国的管理理论和实践在过去三十多年的管理专业教育中缺少话语权。管理学教学体系和知识结构一直被“科学管理原理”②诞生以来的现代管理理论所垄断。

在过去的二十年间,虽然有曾仕强、许倬云等学者从不同视角挖掘、传承中国优秀传统文化,也有徐淑英、陈春花等专家致力于在管理哲学层面上总结、提炼我国各类组织(尤其是企业)成功管理经验,但由于“来自历史的经验”缺乏现代管理实践的系统化检验,“来自实践的总结”尚在多元管理情境的普适性论证中。相关学术成果尚未在教材中与西方管理理论形成对话格局。长此以往可能导致管理专业学生以西方观点为绝对标准来分析、观察新时代的社会、组织管理现象与问题。

综上,以新时代高校思政教育改革创新为契机,在管理类学科专业课堂中营造思政教育氛围,系统拓展现代管理教育内容,深化中国管理教育的内涵,培养具有中国力量和民族精神的管理人才,势在必行。

二、管理学科课程思政建设的模式

管理学专业课课程思政建设模式可遵循目标管理的思路③来设计:首先,综合“立德树人”“服务中华民族伟大复兴”的使命要求,明确专业课课程目标(教书育人的预期结果)。然后,基于目标确定包含教学内容和方法在内的课程任务;最后,在目标的导向下建立课程教学效果的评价机制。其中,课程目标回答“培养什么人”“为谁培养人”的问题,课程任务和评价机制回答“如何培养人”的问题。本文以该学科的核心基础课程管理学为例进行课程思政设计。

(一)管理学课程思政建设的目标设置

管理学是一门系统讲授计划、组织、领导和控制等管理活动普遍规律、基本原理和一般方法的课程。为了实现“立德树人”根本任务和“服务中华民族伟大复兴”重要使命,课程的教学目标明确为致力于培养学生坚定中国特色社会主义理想信念(政治立场),形成符合社会主义核心价值观的管理思想(德),具备分析和解决中国社会和组织问题的管理知识和技能(智),养成锐意进取砥砺前行的管理意志(体)、练就国际视野本土情怀的管理情操(美)、打造学以致用知行合一的管理素质(劳)。

(二)管理学课程思政建设的着力分析

坚定的中国特色社会主义信仰,来自政治上的清醒和自觉,需要理性认知的基础[6]。要想通过专业课教育坚定学生理想信念,就必须呈现客观正确的专业知识让学生“明事”,采用科学有效的方法让学生“懂理”。为了落实课程思政目标,完成立德树人根本任务,使广大学生坚定理想信念,管理专业课程可基于教学内容的传授坚定学生“四个自信”的力量,依托教学过程的引导培养学生“四个正确认识”的素养,借助教学评价机制传递社会主义核心价值观并保障教学内容和过程设计落到实处。

(三)管理学课程思政建设的路径选择

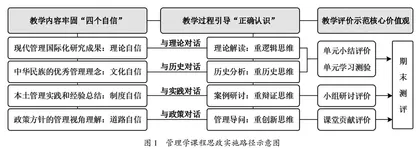

在专业课程思政模式指导下管理学的教学实践如图1所示。

首先,在管理教育中强调中国特色社会主义理论自信,就要求在教学上用科学的逻辑与国际管理理论对话,准确解析研究成果和理论观点,引导学生正确认识中国特色和国际比较,在大胆学习和运用人类文明优秀成果的同时不为各种扭曲思潮和歪理邪说所俘获。其次,提升文化自信的可行之策是坚持与历史文献对话,运用历史的方法分析蕴藏于中华优秀传统文化中的科学管理经验,引导学生正确认识时代责任和历史使命,以新时代的格局和情怀弘扬先辈的理念和智慧。再次,落实制度自信的有效办法在于丰富与中国管理实践的对话,传播中国特色社会主义机制体制下组织管理所取得的丰硕成果,辩证分析中国制度改革与企业发展的关系,引导学生正确认识世界和中国发展大势。最后,坚定道路自信的策略是在教学上实现与国家大政方针对话,从管理视角剖析中国共产党领导、执政方法的科学性和道路必然性,深化对我国各领域社会治理对策内涵的认知,引导学生正确认识脚踏实地学本领和服务社会展抱负。

三、旗帜鲜明的教学内容是课程思政的基础

让学生做到“明事”,首要是选择尊重历史、符合事实的科学知识。课程可以从现代管理理论、中国管理文化、中国管理实践的制度环境和道路方向等四个维度上挖掘和更新教学内容。

首先,要承认改革开放40多年来中国人民敞开胸襟拥抱世界文明发展的优秀成果,其中也包括西方管理史上的经典理论。在教学中对于这些反映管理活动普遍规律的基本原理和科学方法,要坚持取其精华、兼容并蓄地为中国共产党治国理政新战略下的各项实践提供参考和借鉴,同时需要谨防西方各种社会思潮通过管理理论渗透至大学生,确保学生对中国特色社会主义理论的自信。

其次,要让学生熟悉优秀传统文化中的先进管理理念。管理没有新问题,只是问题发生的领域和表现形式不同④。中国古代政府管理体制和方法及不同时代思想家对治国理政的思考有许多可供现今管理者学习借鉴之处。一直以来,我国学者努力探索具有中华民族文化特征的管理思想,取得一定成果,但尚未通过系统实践检验上升为科学管理知识。发扬历史先进管理思想和哲学是中国跻身于世界发展前沿、扩大世界影响力的重要途径。优秀传统文化中的管理理念理当作为管理教育的核心内容进入学生视野,增强学生对中华优秀传统文化的自信。

再次,负责任的管理教育务必要让学生深刻认识现代中国管理实践中的成功经验及经验背后的有效管理体制。行业翘楚,又被管理理论和实践界所关注的国内企业(如华为、格力、小米和百度等),可以为管理研究和教育提供丰富案例。课程通过引导学生深入探究这些在中国特色社会主义制度下发展壮大起来的企业的成功经验,深化学生对中国特色社会主义制度的自信。

当然,课程要实现的另一重要思政功能是以专业知识为载体,让学生充分了解新时代的世情党情国情,深入认识新时代中国共产党治国理政事业逻辑的合理合法性。这就要求教师能从现代管理理论的视角对党领导下“中国梦”的国家使命、“两个一百年奋斗目标”战略愿景、从党建到经济等各大领域的事业方针和政策措施等系列治国理政举措做出科学、合理性的诠释,提升学生对中国特色社会主义道路的自信。

四、科学严谨的教学过程是课程思政的关键

管理学教学旨在让学生在“懂理”基础上深化认知,发展“正确认识”的思维素养。“懂理”的实现在于运用逻辑解读、历史分析、案例研讨和管理导问的教学方法带领学生实现“与理论对话、与历史对话、与实践对话、与政策对话”。

“与理论对话”,要求教师不能只做管理理论的搬运工,而要深入对理论核心概念和基本范畴解读,让学生明白其根本逻辑和运用原则。例如,对于“科学管理原理”,教材一般只描述其原则、做法、贡献和局限性。学生对其理解难免浮于表面。“为我所用”的前提必须是将原则、做法与时代情境结合起来,分析20世纪初美国工厂的困境以及泰勒的身份立场。引导学生对“为何要提高效率”“提高效率的前提”“雇主怎样降低劳动成本”“工人凭什么乐意用标准化方法和速度工作”等问题逐层推理,最终“自己”总结出科学管理的原理和科学制度。