指向“科学态度与责任”培养的初中物理教学

作者: 洪从兵

摘要:在当今大力倡导课程思政、学科德育的背景下,亟须培养学生的科学态度与责任素养。以苏科版初中物理八年级上册《熔化和凝固》一课为例,说明指向“科学态度与责任”培养的初中物理教学策略:引导从经验常识到物理概念的转变,培养具身的科学本质观;改进实验凸显科学事实,培养实事求是的科学态度;勾连历史与现在的成就,树立科技强国的社会责任。

关键词:科学态度与责任;科学本质观;科学态度;社会责任;《熔化和凝固》

纵观当前的中学物理教学研究,不难发现,对“科学态度与责任”及其培养的研究还没有引起足够的重视。正如张海龙老师在《中学物理教育教学研究报告(2016—2020年)——基于人大复印报刊资料的转载数据》一文中所指出的:“比之物理核心素养的前三个维度,‘科学态度与责任’这一维度的研究较为匮乏,在当今大力倡导课程思政、学科德育的背景下,应高扬学科育人,深入挖掘物理学科育人价值,并探索其实践路径。”“科学态度与责任主要包括科学本质观、科学态度、社会责任等要素。”本文以苏科版初中物理八年级上册《熔化和凝固》一课为例,阐述指向“科学态度与责任”培养的初中物理教学。

一、引导从经验常识到物理概念的转变,培养具身的科学本质观

科学就是运用范畴、定理、定律等思维形式反映现实世界各种现象的本质和规律的知识体系。科学本质观是人们对科学本质属性的正确认识。在具体教学中,可设计适当的学习活动,让学生通过亲身体验,从经验中概括事物的共同属性,实现从经验常识向物理概念的转变,具身感知科学本质。

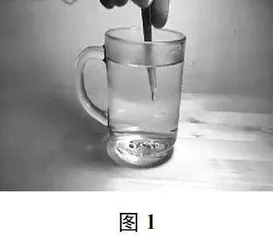

《熔化和凝固》一课引入时,教师先让学生做了一个小实验:将一个看上去跟平时家用汤匙一样的金属汤匙(由金属镓制成,熔点只有30 ℃)放入盛有热水的玻璃杯中。学生惊奇地发现:固态汤匙变成了液态的,并沉入水底(如图1所示)。教师顺势提出问题:这是什么现象?为什么会发生这一现象?学生在思考问题的同时,又会发现:随着水变冷,液态汤匙又变成固态的了。教师追问:这又是什么现象?为什么会发生这一现象?这样奇特的体验能够激发学生探究的欲望,帮助学生形成熔化和凝固的概念,也为后面学习“熔化需要吸热、凝固需要放热”做了铺垫。

让学生猜想熔化是否需要吸热时,可让学生手握冰块,体验冰的熔化过程。学生感受到,在冰变成水的同时手变凉了。基于这样的体验,学生猜想熔化可能吸热,再设计实验来验证猜想。具体设计如下:用水浴法加热冰或烛蜡,用2支温度计分别测量烧杯中水的温度、试管中冰或烛蜡的温度,发现熔化过程中烧杯中水的温度高于正在熔化的冰或烛蜡的温度。由此,学生可分析得出熔化过程需要吸热这一结论。这样的教学设计,引导学生从经验中概括事物的本质属性,使学生更深入地理解所学的知识,培养学生从物理学视角观察事物的能力,把所学知识与实际情境结合起来,解决日常生活中的物理问题,形成初步的物理观念和科学本质观。

二、改进实验凸显科学事实,培养实事求是的科学态度

物理是一门以实验为基础的自然科学课程。实验在初中物理课程中有着非常重要的地位,可以帮助学生从物理学的视角认识自然,解决相关实际问题,初步形成科学的自然观,形成正确的科学态度和价值观。而有些实验受一些主客观条件的限制,现象或效果不太理想。教师在平时的教学中,如果不尊重实验事实,不重视证据的收集,不经过严密的科学论证,而将实验结论强加给学生,则不仅不能发挥实验应有的作用,还会对学生产生不良的影响,削弱实验的地位,阻滞学生科学态度的形成。为此,教师在进行教学设计时,要对实验进行优化设计,提高实验的效果,凸显科学事实。

对于晶体熔化实验,不同版本的初中物理教材所选择的晶体不尽相同,加热的容器和加热方式也有差异。苏科版教材选择的晶体更是经历了从萘到海波再到冰的变化,加热方式也从酒精灯直接加热改进为水浴法加热。但在实际操作时,由于无法做到使冰受热均匀,冰熔化过程中温度计的示数仍不是固定不变的,而是有小幅上升的。如果将出现这一现象的原因说成是实验误差,则是不科学的;就此得出晶体熔化过程中温度不变的结论,学生也是不信服的。这不利于培养学生实事求是的科学态度。

本实验难以成功的原因是试管中碎冰各部分受热不均匀,出现部分冰开始熔化时还有部分冰未达到熔点,或者部分冰已经熔化结束开始升温时还有部分冰还没有熔化等现象,造成熔化过程中温度计示数的变化。为了使碎冰各部分受热均匀,可用一块易拉罐的铝片外壳将温度计的玻璃管包住(露出玻璃泡)。实验时将碎冰装在试管中,再将特制的温度计放入碎冰中(如图2所示)。这是利用铝片良好的导热性能,使靠近温度计的碎冰块受热均匀。实验中,各部分碎冰的温度几乎同时达到熔点;在冰熔化的过程中,温度计的示数几乎不变。

教师在平时的教学中,对一些现象或效果不太理想的实验要想方设法加以改进。凸显科学事实既能消除学生的疑惑,降低学生进行科学论证的难度,还能培养学生实事求是的科学态度;同时,也能潜移默化地培养学生的质疑精神和创新能力。

三、勾连历史与现在的成就,树立科技强国的社会责任

平时的物理教学要注重时代性,加强与生产生活、社会发展及科技进步的联系,凸显我国古代与现代的科技成就以及我国在物理学发展史上的贡献,引领学生增强文化自信,树立科技强国的远大理想和社会责任。

在知识应用环节,教师播放视频再现我国古代在铸造技术方面的成就——商代中期已使用锡青铜和铅青铜两种合金进行铸造,后母戊鼎是世界上至今发现最重的古代青铜器。这表明了中国古代青铜器铸造技术的娴熟与先进。

接着,在拓展延伸环节,教师播放“天宫课堂”的“冰雪实验”视频:透明的液球飘浮在空中,王亚平用一根小棍点在液球上,球瞬间开始“结冰”,几秒钟就变成雪白的“冰球”,但实际摸上去是温热的。视频播放结束后,教师介绍:“‘天宫课堂’”是三位航天员在我国自主设计的空间站中进行的太空授课,采取天地协同互动方式开展,由中央广播电视总台面向全球进行现场直播,被誉为‘科普太空版,直播天花板’。这说明,我国的航空航天技术已处于世界顶尖水平。”最后,教师引导学生思考:它是不是凝固过程?如果不是,它与凝固过程有什么异同?请学生课后查阅资料了解相关知识。

这两个案例,介绍了我国古代和现代在科技上的成就,能够激发学生的民族自豪感和实现中华民族伟大复兴的社会责任感。

在初中物理教学中,教师可以从科学本质观、科学态度和社会责任等方面有针对性地设计情境和问题,助力学生的科学态度与责任素养落地生根,实现课程培养核心素养目标的全面落实。